Bürger und Gemeindeexekutiven stehen Reformen auf Gemeindeebene oft skeptisch gegenüber – besonders dann, wenn diese vom Kanton angestossen werden. Schnell fällt in diesem Zusammenhang der Begriff «Gemeindeautonomie». Aber gerade das Festklammern an einem zu engen, juristischen Autonomieverständnis höhlt die Gemeindeautonomie langfristig aus und gefährdet damit die Bürgernähe der staatlichen Leistungserbringung.

Die hohe Gemeindeautonomie ist ein Grundpfeiler des Erfolgsmodells Schweiz. Im Zusammenspiel mit der direkten Demokratie ermöglicht sie eine bürgernahe und bedarfsgerechte Leistungserbringung und ist mitverantwortlich für den verhältnismässig schlanken Staatsapparat. Oft wird sie jedoch falsch verstanden, nämlich als möglichst grosse Unabhängigkeit gegenüber den übergeordneten Staatsebenen, ja, manchmal gar als Bestandesgarantie. Tatsächliche Autonomie bedeutet jedoch nicht in erster Linie rechtliche Unabhängigkeit, sondern selbständige Handlungsfähigkeit und Entscheidungsfreiheit aus einer Position der inneren Stärke.

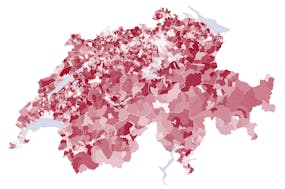

Das vierte Kantonsmonitoring von Avenir Suisse untersucht in einem ersten Teil die Gemeindestrukturen, die Verbreitung der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ), die finanzielle und administrative Leistungsfähigkeit der Gemeinden sowie die Aufgabenteilung zwischen Kantonen und Gemeinden. Die Studie kommt zum Schluss: Die «wahre» Gemeindeautonomie ist schon heute deutlich kleiner als ein oberflächlicher Blick auf die Daten, beispielsweise auf das Verhältnis der Ausgaben von Kanton und Gemeinden, vermuten liesse: Schweizweit ist ca. ein Viertel der kommunalen Ausgaben durch Transfers zwischen Kanton und Gemeinden (und vice versa) gebunden, über die letztere grösstenteils nicht frei verfügen können. Zwischen Finanzierungs- und Regelungskompetenz klafft zudem in den meisten Kantonen eine grosse Lücke. Auch bei klassischen Gemeindeaufgaben befinden sich die Gemeinden oft eher in der Rolle eines Vollzugsorgans.

IKZ heisst Demokratieverlust

Doch es ist nicht nur die Zentralisierung von Aufgaben und Entscheidkompetenzen, die die Bürgernähe der Leistungserbringung gefährdet, sondern auch das zunehmende Ausmass der interkommunalen Zusammenarbeit (IC). Man kann zu Gunsten der IKZ durchaus argumentieren, gerade hinsichtlich der Wahrung der Bürgernähe sei sie Fusionen überlegen, denn immerhin opfert man diese mit der IKZ nur in jenen Bereichen, in denen es wegen der Skaleneffekte wirklich nötig ist. Dabei geht jedoch vergessen, dass die Auslagerung einer Aufgabe in IKZ meist mit einem Verlust an direktdemokratischem Mitspracherecht der Bevölkerung einhergeht und damit der Bürgernähe der Leistungserbringung stärker abträglich ist als die Bewältigung durch eine fusionierte Gemeinde. Besonders augenscheinlich ist dieses Problem in Gemeindeverbänden ohne Initiativ- und Referendumsrecht, deren entscheidbefugtes Organ eine Delegierten-versammlung aus Fachpersonen ist. Naturgemäss neigen diese Gremien zu perfekten, fachspezifischen Lösungen, bei denen die finanzielle Effizienz eine untergeordnete Rolle spielt.

Die Zentralisierung sowie die Auslagerung von Aufgaben in Gemeindeverbände haben dieselben Ursachen: Erstens wächst durch das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Mobilität die Diskrepanz zwischen der institutionellen Raumgliederung und den funktionalen Räumen, zweitens wird die Welt- simpel gesagt – immer komplexer, womit auch die Anforderungen von Bund, Kanton und Bürger steigen. Die Kompetenzverschiebung spiegelt letztlich den Umstand, dass viele Aufgaben, die früher auf lokaler Ebene gelöst werden konnten, heute eher einen regionalen Ansatz erfordern. Eine Gemeindelandschaft, die sich diesen Herausforderungen nicht stellt, Reformen also im Bestreben um Aufrechterhaltung falsch verstandener Autonomie, die schon heute vielerorts eher Mythos als Realität ist, abwehrt, wird sich dadurch als Ganzes langfristig umso eher schwächen.

Kein Recht auf den Status quo

Doch auch die Kantone sind in die Pflicht zu nehmen. Letztlich obliegt ihnen die interne Organisation und damit auch die Verantwortung, die richtigen Anreize und Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige Gemeindelandschaft zu setzen. Die Studie vergleicht deshalb die dahingehenden Bemühungen der Kantone. Im Teilgebiet Finanzkontrolle und Transparenz werden unter anderem die kantonale Gemeindefinanzberichterstattung sowie die Umsetzung von HRM2 untersucht. Weiter werden die Anreizwirkung der interkommunalen Finanzausgleichssysteme auf die Gemeindestrukturen analysiert. Obwohl der Finanzausgleich nach den zahlreich erfolgten Revisionen nur noch in einer Minderheit der Kantone bevölkerungsarme Gemeinden explizit bevorteilt, wirkt er in vielen Kantonen immer noch sehr strukturerhaltend – und zwar aufgrund des blossen Umfangs der Zahlungen an finanzschwache Gemeinden. Kaum eine Revision war mit einer Senkung der totalen Transferzahlungen verbunden, viele gar mit einer Erhöhung. Die Erklärung dafür liegt auf der Hand: In fast allen Kantonen ist eine deutliche Mehrheit der Gemeinden Ausgleichsempfänger. Diese lehnen Revisionen des Finanzausgleichs, durch die sie benachteiligt werden könnten, ab – oft abermals mit der Begründung «Gemeindeautonomie», hier verstanden als ein Recht auf den Status quo, unabhängig von dessen ökonomischer Zweckmässigkeit.

Zu den administrativen und finanziellen Fusionsförderinstrumenten der Kantone gilt es festzuhalten: Ohne Zutun des Kantons ist es bisher noch kaum irgendwo zu einer Optimierung der Gemeindestruktur gekommen. Insofern sind gemeindepolitische Massnahmen kein ungebührlicher Eingriff in die Gemeindeautonomie, sondern eine Korrektur bestehender Fehlanreize auf individueller und institutioneller Ebene. Ein aktiveres Eingreifen der Kantone ist allerdings nur dort erfolgversprechend und unter dem Gesichtspunkt der Bürgersouveränität erwünscht, wo in der Bevölkerung die Bereitschaft dafür vorhanden ist.

Solothurn als Sieger

Aus der Aggregation der Teilrankings geht – mit einem soliden Abschneiden in allen vier Gebieten – der Kanton Solothurn als «Sieger» hervor, gefolgt von Aargau, Freiburg und Bern. Wichtiger als die Position der Kantone, die stark von ihrem Abschneiden in den Teilgebieten «Kz» und «Fusionsförderung» abhängt, die nicht für alle Kantone die gleiche Relevanz besitzen, ist die Erkenntnis: Der Anspruch auf eine effiziente und professionelle Erfüllung der immer komplexeren Aufgaben ist nicht vereinbar mit dem Anspruch, diese weiterhin autonom durch institutionelle Minieinheiten zu erbringen. Weitere Reformen werden nötig sein – sei es die Demokratisierung der Gemeindezusammenarbeit, seien es Gemeindefusionen. Je weniger man sich diesen verschliesst, desto grösser ist die Chance, dass die Gemeindeebene auch in Zukunft eine tragende Rolle im dreiteiligen Staatsaufbau der Schweiz spielen wird.

Dieser Artikel erschien am 6. Juni 2012 im «Kommunalmagazin».