Geht es nicht gerade um Raubkunst, schaffen es Kulturthemen eher selten auf die Frontseiten von Zeitungen. Ist Kunst medial schlecht verkäuflich? Interessiert Kultur die Massen nicht? Das wäre wohl eine zu kunstlose Interpretation, denn erst durch Kultur grenzt sich der Mensch bekanntlich von der Natur ab. Zutreffend ist aber sicher, dass geförderte Kunst und Kulturpolitik die Angelegenheit einer relativ kleinen Elite ist. Das ist schon am etwas anrüchigen Begriff «Populärkultur» erkennbar, denn in den Augen vieler aber beileibe nicht aller Kunstinteressierter kann, was allzu populär ist, per defmitionem keine gute Kunst sein.

Ist der angebliche Widerspruch zwischen Geld und Geist der Grund, warum in Kulturkreisen ungern über Franken und Rappen gesprochen wird? Ist Kunst einfach «priceless» und sind Ökonomen mithin biedere Rappenspalter? Nein, auch dem Ökonomen ist klar, dass Kultur kein Gut wie jedes andere ist und sie um im Fachjargon zu sprechen positive Externalitäten erzeugt. Das bedeutet im Kern, dass der Nutzen der Kunst für die Gesellschaft über den rein privaten Konsum durch die Kunstkonsumenten hinausgeht. Als Konsequenz daraus würde in einem rein privaten Markt zu wenig Kunst konsumiert und produziert. Dies ist die ökonomische Rechtfertigung für die öffentliche Unterstützung. Aus demselben Grund darf man sich aber sehr wohl mit Kulturbudgets und Subventionen befassen und mehr Transparenz herstellen. Wir wollen den Frevel deshalb begehen.

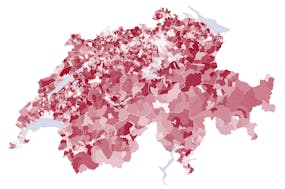

Im Jahr 2011 finanzierte die öffentliche Hand mit 2,6 Milliarden oder 328 Franken pro Einwohner Museen, Theater, Konzerthäuser und Bibliotheken. Dieser Betrag entspricht 0,44 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Neben festen Institutionen unterstützt der Staat auch einzelne Künstler, Ensembles und Projekte. Die Schweiz gibt für Kultur damit etwa so viel aus wie Österreich (2,3 Milliarden Euro) oder Dänemark (2,2 Milliarden Euro). Gut die Hälfte der öffentlichen Kulturausgaben wird durch die Gemeinden getragen, vor allem durch die grossen Städte, die im Mittel 4,7 Prozent ihrer Budgets in die Kultur stecken. Bund (0,4 Prozent der Ausgaben) und Kantone (1,8 Prozent der Ausgaben) geben anteilig weniger für Kultur aus.

Genf führt die Schweizer Städterangliste einsam an. Mit 1377 Franken pro Kopf der Bevölkerung liegt die Calvinstadt um Längen vor der ersten Verfolgerin Basel, die pro Kopf 914 Franken für Kultur aufwendet’. Zürich weist mit 163 Millionen Franken nach Genf (259 Mio. Franken) das zweitgrösste kommunale Kulturbudget aus, liegt auf Pro-Kopf-Basis aber nur auf Rang fünf, hinter Lugano und Lausanne. Auch im europäischen Vergleich lassen sich die Schweizer Städte nicht lumpen: Nur Luxemburg kann Genf und Basel das Wasser reichen, und auch Zürich und Bern stehen weit oben auf der Liste.

Den Löwenanteil der städtischen Kulturbudgets beanspruchen die altehrwürdigen Institutionen. Die saftigen Kartenpreise und vollbesetzten Ränge der Konzerthäuser und Theater täuschen aber darüber hinweg, dass diese weit davon entfernt sind, sich selbst zu finanzieren. So unterstützen Steuerzahler des Kantons Zürich jeden Opernbesuch mit über 300 Franken, ein Platz im Theater Basel kostet die öffentliche Hand 284 Franken. Die Eigenwirtschaftlichkeit der darstellenden Kunst liegt damit zwischen 20 und 40 Prozent. Die bildende Kunst ist günstiger, und ihr Selbstfinanzierungsgrad liegt höher. So beansprucht das Kunsthaus Zürich 33 Subventionsfranken pro Besucher und Jahr und finanziert sich immerhin zur Hälfte selbst. Das Beyeler Museum Basel kommt mit 10 Franken pro Eintritt aus und trägt sich zu drei Vierteln selbst.

Dass die Kultur auch künftig auf staatliche Hilfe angewiesen bleibt, dürfte unbestritten sein, selbst unter Ökonomen. Ob dieser Tatsache geht aber vergessen, dass die Finanzierung der Anbieter nicht die einzige Alternative ist, und nicht einmal die beste. Ebenso gut könnte der Staat die Nachfrage stützen, indem er der Bevölkerung Kulturgutscheine abgibt. Das würde dem Charakter der Kultur als öffentlichem Gut besser Rechnung tragen. Transparenter und demokratischer wäre es auf jeden Fall.

Dieser Artikel erschien im «Schweizer Monat» vom März 2014.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in der Plakatbeilage des «avenir aktuell 01/2014»