Ein Schwyzer Kantonsparlamentarier bezeichnete den NFA als Feind des Kantons, den es zu Luft, zu Wasser und zu Boden zu bekämpfen gelte. Etwas nüchterner bestätigte der kantonale Finanzdirektor, Kaspar Michel, der Beitrag, den Schwyz als Geberkanton an den NFA leisten müsse, sei nicht mehr zu stemmen. In der Tat hat sich dieser Beitrag von 48,5 Mio. Fr. (360 Fr. pro Kopf) im Jahr 2008 auf 166,3 Mio. Fr. (1140 Fr. pro Kopf) für das Jahr 2015 erhöht. Zug verzeichnete einen Anstieg der NFA-Verpflichtungen von 178,6 Mio. Fr. (1718 Fr. pro Kopf) auf 315 Mio. Fr. (2792 Fr. pro Kopf).

Als Hauptschuldigen für diesen drastischen Anstieg wird oft die «Solidarhaftung» identifiziert (z.B. NZZ vom 10. Juli). Dieser Begriff hat in den beiden Kantonen Hochkonjunktur, während er anderswo wohl kaum mit dem Thema Finanzausgleich in Verbindung gebracht wird. Salopp ausgedrückt soll «Solidarhaftung» bedeuten: Für den Niedergang der Zürcher Banken müssen die Schwyzer und die Zuger zahlen.

Überschätzte Rolle der «Solidarhaftung»

Hinter dem Begriff steckt der Fakt, dass die Geberkantone gesamthaft einen ex ante festgelegten Betrag für den Ressourcenausgleich aufbringen müssen. Daraus resultiert dann eine bestimmte Abschöpfungsquote, die angibt, wie viele Prozent ihres den schweizerischen Durchschnitt übertreffenden Steuerertrags die ressourcenstarken Kantone in den Finanzausgleich einzahlen müssen. Büsst nun beispielsweise Zürich als grosser Geberkanton an Ressourcenstärke ein, muss die Abschöpfungsquote gesamthaft angehoben werden, damit der vorgesehene Betrag trotzdem erreicht wird. Die anderen Geberkantone werden somit stärker zur Kasse gebeten, d.h. sie müssen für Zürich in die Bresche springen.

Dieser Effekt ist aber bei weitem nicht so stark, wie Schwyz und Zug suggerieren (siehe Abbildung): 2008, im ersten Jahr des NFA, lag die Abschöpfungsquote bei 20%. Bis 2011 sank sie sogar auf 18,5%, weil bis 2010 die relative Ressourcenstärke des Kantons Zürichs stieg und 2011 der Kanton Waadt (ein anderer grosser Geberkanton) ein aussergewöhnlich gutes Jahr hatte. In diesen Zahlen spiegelten sich die Auswirkungen der Bankenkrise noch nicht, denn die Ressourcenstärke des Jahres 2011 wird auf Basis der Steuerjahre 2005-2007 errechnet. Von 2011 bis 2014 stieg die Abschöpfungsquote von 18,5% auf 20,5%, weil der Kanton Zürich in dieser Zeit an Ressourcenstärke einbüsste. 2015 wird sie wieder leicht auf 20,3% sinken, da Zürich den Tiefpunkt offenbar überschritten hat.

Im Vergleich zum ersten Jahr des Finanzausgleichs ist die Abschöpfungsquote also bloss um 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Bei der ursprünglichen Quote müsste Schwyz im nächsten Jahr 163,4 Mio. Fr. statt 166,3 Mio. Fr. zahlen. Zöge man den Tiefstwert der Quote aus dem Jahr 2011 heran, läge die Rechnung bei 151,7 Mio. Fr. Das sind zwar spürbare, aber keine dramatischen Unterschiede.

Schwyz: Geringe Ausschöpfung eines schnell steigenden Ressourcenpotenzials

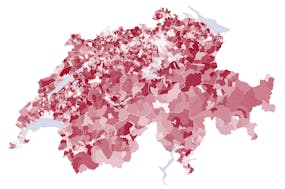

Der Grossteil des Anstiegs der Zahlungsverpflichtung von 49 auf 166 Mio. Fr. hat Schwyz schlicht und einfach dem enormen Wachstum seines Ressourcenpotenzials von 4,5 Mrd. Fr. (2008) auf 7,4 Mrd. Fr. (2015) zu «verdanken». Die Reaktion auf einen derartigen Zuwachs an Finanzkraft war vom System von Anfang an genau so vorgesehen und sollte nun eigentlich keinen Anlass zu Klagen bieten. Dass aus diesen 7,4 Mrd. Fr. offenbar nicht genügend Steuereinnahmen resultieren, um die Abgabe von 166 Mio. Fr. zu verschmerzen, liegt an der extrem niedrigen Steuerbelastung im Kanton: Die genannte Abschöpfungsquote von 20,3% gilt bezogen auf den standardisierten Steuerertrag. Das ist der Ertrag, den der Kanton erzielen würde, wenn er sein Ressourcenpotenzial so stark steuerlich ausschöpfen würde wie der Durchschnitt aller Kantone. Beim aktuellen Ressourcenindex von 165,9 Punkten übertrifft Schwyz den Durchschnitt punkto Ressourcenstärke um 65,9 Punkte. 20,3% davon, also 13,4 Prozentpunkte, muss Schwyz einzahlen. Das entspricht, bezogen auf seinen gesamten standardisierten Steuerertrag, 8,1% (13,4/165,9). Da Schwyz sein Ressourcenpotenzial aber nicht einmal halb so stark ausschöpft wie der Durchschnitt (11,9% vs. 26,4%), muss der Kanton von seinem effektiven Steuerertrag 18,7% in den Ressourcenausgleich einzahlen (siehe Abbildung).

Die Solidarhaftung ist also nicht das eigentliche Problem, das Schwyz und Zug zu bekämpfen haben (gerade auch, weil sie absolut symmetrisch funktioniert, die beiden Kantone also von einer allfälligen Erholung von Zürich in Zukunft im gleichen Masse profitieren werden, wie sie vorher unter der Baisse gelitten haben). Und der grundsätzliche Mechanismus des Finanzausgleichs sollte ebenso wenig das Problem sein, denn eine Abschöpfungsquote von 20% für die ressourcenstarken Kantone ist ein einigermassen humaner Wert, der, nebenbei bemerkt, von einigen kantonalen Systemen zum interkommunalen Finanzausgleich (z.B. vom Zuger System) deutlich überschritten wird.

Unlogische Festlegung der umzuverteilenden Summe

Trotzdem gilt es festzuhalten: Die Forderung der Geberkantone nach einer Abschaffung der Solidarhaftung ist korrekt. Das Problem liegt genau genommen in der Art der Ex-ante-Bestimmung des von den Geberkantonen zu entrichtenden Gesamtbetrags. Ohne expliziten Eingriff des Bundesrats (der nur alle 4 Jahre erfolgen kann) entwickelt sich dieser proportional zum gesamten Ressourcenpotenzial aller ressourcenstarken Kantone. In der gleichen Weise ist der Betrag, den der Bund direkt an die ressourcenschwachen Kantone ausschüttet, an die Entwicklung des gesamten Ressourcenpotenzials aller Kantone gekoppelt. Die Kopplung an diese Grössen ist Unsinn: Steigt beispielsweise das Ressourcenpotenzial der Empfängerkantone stärker als dasjenige der Geberkantone, so sinkt logischerweise die Disparität zwischen Geber-und Empfängerkantonen. Eine Reduktion der Ausgleichszahlungen sollte die logische Folge sein. Tatsächlich führt dieses Szenario aber zu einem Anstieg der Zahlungen an die Empfängerkantone, sowohl seitens der Geberkantone als auch seitens des Bundes.

Genau das ist in den letzten Jahren passiert. Um die Folgen zu korrigieren, schlägt der Bundesrat deshalb für die Periode 2016-2019 generell eine leichte Senkung der Ausgleichszahlungen vor. Die Empfängerkantone wehren sich dagegen erwartungsgemäss mit seltsamen Argumenten. Es ist zu hoffen, dass sie sich in dieser Debatte trotz ihrer zahlenmässigen Überlegenheit nicht durchsetzen.

Solche Diskussionen wären aber gar nicht erst nötig, wenn der Gesamtumfang der Transferzahlungen fix in Prozent der Disparität zwischen Gebern und Empfängern definiert würde. Das wäre deutlich weniger kompliziert, transparenter und der Effekt, dem der unglückliche Name «Solidarhaftung» verpasst wurde, wäre damit auch automatisch eliminiert.