Lange Jahre bekam derjenige, der sich in der Schweiz umhörte, den Eindruck, dass «die Schweizer» «die Deutschen» nicht wirklich mochten. Vieles spielte da mit, besonders die Zeitgeschichte, also der Zweite Weltkrieg. Dazu kommt die Grösse des Landes, die in der kleinräumigen Schweiz schnell einmal suspekt ist, dann die schiere Zahl von Deutschen, denen man in der Schweiz und auf Reisen im Ausland begegnet, die gelegentlich geschliffene Sprache, die in der Schweiz nicht in gleicher Qualität und im gleichen Tempo beherrscht wird, da und dort eine gewisse Forschheit, die in der Schweiz gerne als unhöflich empfunden wird, und schliesslich auch eine gewisse Ähnlichkeit, die die Schweizer in ihrer Suche nach der eigenen Identität zur Abgrenzung veranlasst.

Psychologen nennen das Phänomen «Narzissmus der kleinen Differenz». Die kollektive Distanz auf der Ebene der Länder wurde jedoch stets relativiert: Gewiss seien die Deutschen, zumal wenn sie in Gruppen aufträten, nicht ganz nach helvetischem Gusto, aber man kenne viele Deutsche persönlich und das seien alles sehr liebenswürdige Leute. Selbst das, was man an den Deutschen nicht so möge, sei teilweise respekterheischend. Man wisse bei ihnen, woran man sei, ihre Eloquenz sei oft ein intellektueller Genuss, sie seien tüchtig, dächten in vielen, nicht zuletzt wirtschaftspolitischen Fragen ähnlich, und es gebe unter ihnen viele Freunde der Schweiz.

Wie aber war und ist es um diese «Freundschaft» bestellt? Auf deutscher Seite konnte man bis in die achtziger Jahre viel fast unkritische Bewunderung der Schweiz erfahren. Gelobt wurden die Schönheit des Landes, aber auch Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit. Und die Bewohner? Ihnen wurde Respekt gezollt für ihre «deutschen» Eigenschaften, man beneidete sie um ihre Vielsprachigkeit und empfand sie in ihrer gutturalen Sprache und Bodenständigkeit als irgendwie sympathischexotisch, ja niedlich. Gepaart war das indessen manchmal mit einer fast etwas überheblichen Gönnerhaftigkeit. Wer genau hinhörte, konnte zudem feststellen, dass oft etwas mitschwang: der leise Vorwurf nämlich, dass die Schweiz verschont geblieben war von der grossen Katastrophe des 20. Jahrhunderts, dass es der Schweiz so gut gehe, weil sie sich aus Händeln herausgehalten habe (und das war nicht nur positiv gemeint), das Gefühl einer zu berechnenden Geschäftstüchtigkeit (zu der wegen des völlig anderen Verständnisses der Bürger-Staat-Beziehung auch das Bankgeheimnis zählt) und zunehmend auch so etwas wie Neid, dass es dieses Land in den Bergen weitergebracht hat als man selber (was nicht mit richtigen Dingen zugehen konnte).

So wurde moralischer Dünkel der Schweizer ob der «Kollektivschuld» der Deutschen immer deutlicher mit dem Vorwurf der Deutschen beantwortet, die Schweizer seien unlautere Trittbrettfahrer und Rosinenpicker. Und weil in der EU der Zwang zum Kompromiss sowie zum Nachgeben im einen Fall, um in einem anderen Fall auf ein Entgegenkommen zählen zu können, institutionalisiert ist, schwand auch das Verständnis gegenüber einer in jedem Einzelfall auf Maximierung des eigenen Nutzens ausgerichteten Aussenpolitik.

Diese Tendenzen haben sich seit 1989 verschärft. Dazu beigetragen haben die neue Grösse Deutschlands, die Last der Integration der neuen Bundesländer, die stärkere Orientierung nach Osten, das weniger von Scham über das 1000-jährige Reich getrübte Selbstbewusstsein einer neuen Generation, das Zusammenwachsen (oder besser: Zusammenschweissen) der EU und in den letzten Jahren wieder das auffällig gute Abschneiden der Schweiz. Der Ton ist rauer geworden, nicht nur, wenn ein Peer Steinbrück gegen die Indianer die Kavallerie ausrücken lassen will, sondern ganz generell. Die Unnachgiebigkeit hat zugenommen, vor allem im Umfeld der Bankgeheimnis- und Steuerfrage, der kleine Bruder wird nicht mehr einfach nachsichtig in Ruhe gelassen. Das ist unerfreulich.

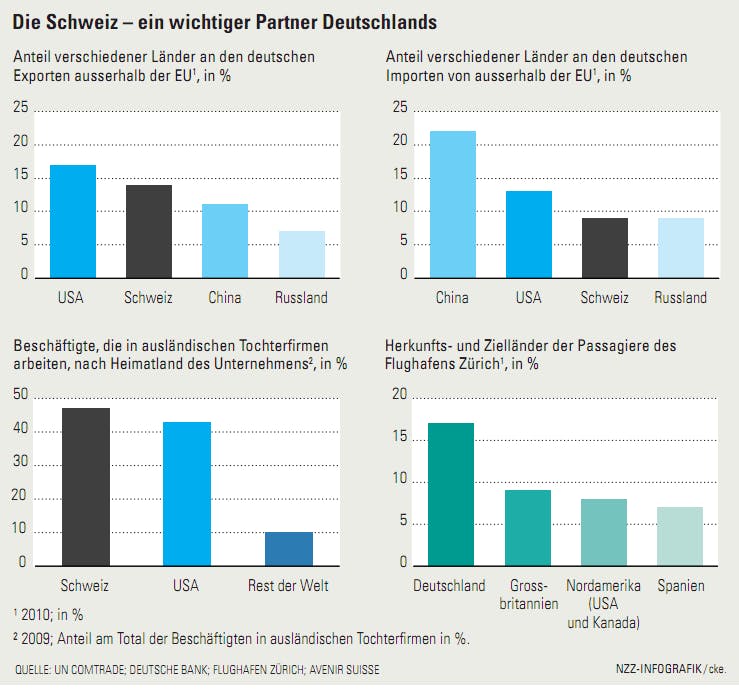

Die Schweiz muss versuchen, die Balance zwischen konsequenter Interessenwahrung und umgänglicher Kompromissbereitschaft zu finden. Dabei sollte die Realität der starken Verflechtung eine Hilfe sein; die beiden verwandten und doch ungleichen Länder profitieren voneinander. Für die Schweiz ist das offensichtlich und daher allen bewusst. Der «grosse Kanton» ist in ganz vielen Wirtschaftsstatistiken ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Partner, bei den Exporten, bei den Importen oder bei den Direktinvestitionen; und mittlerweile lebt und arbeitet auch eine runde Viertelmillion deutsche Staatsbürger in der Schweiz.

Umgekehrt ist die Situation weniger eindeutig, denn naturgemäss spielt ein kleines Land für ein grosses nicht eine so bedeutende Rolle. Dennoch fördern Statistiken, von denen an dieser Stelle einige in grafischer Form aufbereitet sind, Überraschendes zutage. Sie weisen die Schweiz selbst in absoluten Zahlen als bemerkenswert relevanten Wirtschaftspartner Deutschlands aus. So exportiert Deutschland mehr in die Schweiz als nach China oder Russland, ganz zu schweigen von Japan, Brasilien oder Indien. Nur die USA sind für Deutschland ausserhalb der EU als Absatzmarkt noch wichtiger. Selbst im Vergleich mit so manchen EU-Ländern steht die Schweiz so schlecht nicht da. Das bevölkerungs- und flächenmässig x-fach grössere Frankreich ist als Absatzmarkt für deutsche Waren und Dienstleistungen nur etwas mehr als doppelt so wichtig wie die Schweiz; Grossbritannien und Italien kaufen nur etwa 40% mehr deutsche Waren als die Schweiz, Spanien fast 20% weniger. Bei den deutschen Importen nimmt die Schweiz nach der EU, China und den USA den vierten Platz ein.

Noch prominenter ist die Rolle der Schweiz als Direktinvestor in Deutschland. Mit Bestandeswerten von fast 32 Mrd. € (2009) – 7% Anteil an allen ausländischen Direktinvestitionen – liegt die Schweiz näher bei den unmittelbar vor ihr placierten Ländern Grossbritannien und Frankreich (je 40 Mrd. €) sowie Italien und USA (je rund 36 Mrd. €) als bei den gleich hinter ihr folgenden Staaten Österreich (17 Mrd. €) und Schweden (15 Mrd. €). Dementsprechend arbeiten rund 400 000 Menschen, die in Deutschland leben, bei Filialen schweizerischer Unternehmen oder als Grenzgänger in der Schweiz. Der Flughafen Zürich ist nicht nur für Schweizer von Nutzen, sondern ebenso eine wichtige Drehscheibe für Deutschland, aufgrund der Zugehörigkeit der Swiss zur Lufthansa erst recht. Fast 17% aller Passagiere, die jährlich über den Zürcher Flughafen reisen, kommen aus oder fliegen nach Deutschland. Das zweitplacierte Grossbritannien erreicht 9%.

Es sind dies einige wenige Beispiele, die zeigen, dass die Schweiz für Deutschland keineswegs unbedeutend ist. Die Schweiz soll nicht überheblich, aber selbstbewusst auftreten, wenn es um die Wahrung ihrer Interessen geht. Mit Souveränität haben verbale Entgleisungen aber nichts zu tun, selbst wenn sie der helvetischen Volksseele etwas guttun mögen. Hingegen darf man sich bewusst sein, dass bei einer Verschlechterung der gegenseitigen Beziehungen die Schweiz zwar mehr zu verlieren hat als ihr Nachbar im Norden, dass aber auch diesem die Schweiz alles andere als egal sein kann. Sie ist keine Quantite´ négligeable für Deutschland. Abgesehen davon sollte ein pfleglicher, anständiger Umgang unter Nachbarn eigentlich normal sein, entspricht dies doch gegenseitiger Interessenlage.

Dieser Artikel erschien in der Neuen Zürcher Zeitung vom 27. August 2011.

Mit freundlicher Genehmigung der Neuen Zürcher Zeitung.

Heute wird das 15. Zermatter Symposium unter dem Titel

«Deutschland – Schweiz: Nachbarn, Partner, Gegenspieler» eröffnet.