Die Bundesfinanzen stehen unter Druck – und der Druck nimmt zu: Der Bundesrat musste kürzlich einräumen, dass die Beschaffung der neuen F-35-Kampfflugzeuge bis zu 1,3 Milliarden Franken teurer werden könnte als geplant. Gleichzeitig hat er das geplante Entlastungspaket weiter gekürzt. Schon ab 2028 drohen deshalb wieder Defizite. Spielraum für neue Ausgaben gibt es kaum.

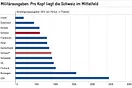

Der Zeitpunkt für leere Kassen ist denkbar ungünstig. Sicherheitspolitisch steht Europa vor einer einschneidenden Wende. Die Nato-Staaten haben beschlossen, ihre Verteidigungsausgaben auf 5% ihrer Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Auch von der neutralen Schweiz wird inzwischen ein stärkeres Engagement erwartet – selbst wenn sie international nicht so schlecht dasteht, wie oft suggeriert wird.

Das Parlament hat bereits einen ersten Schritt gemacht: Es beabsichtigt, die Armeeausgaben bis 2032 auf 1% des Bruttoinlandprodukts anzuheben. Doch es ist fraglich, ob das angesichts der sicherheitspolitischen Lage ausreichen wird. Ein Blick auf die langfristige Entwicklung der Staatsausgaben zeigt jedenfalls, dass zusätzliche Mittel für die Verteidigung einen schweren Stand haben.

Friedensdividende floss in die soziale Sicherheit

Die finanzielle Gewichtung des Bundeshaushalts hat sich über die Jahrzehnte grundlegend verändert. 1965 floss noch fast ein Drittel der Ausgaben in die Landesverteidigung. Heute sind es noch rund 7%. Gleichzeitig ist der Anteil der Sozialausgaben von 15 auf über 35% gestiegen. Die beiden Kurven verlaufen in entgegengesetzte Richtungen – eine Scherenbewegung über sechs Jahrzehnte hinweg.

Diese Entwicklung war kein Zufall, sondern Ausdruck einer Phase relativer Stabilität: In den Jahrzehnten nach dem Kalten Krieg verschob sich der Fokus. Die Bedrohungslage schien entspannt, der finanzielle Spielraum wuchs. Es war folgerichtig, einen Teil auch für soziale Sicherung zu nutzen. Neue Sozialwerke wurden geschaffen, bestehende ausgebaut. Die Alterung der Bevölkerung tat ihr Übriges.

Gleichzeitig wurde die Armee laufend reformiert, verschlankt und effizienter organisiert. Seit 1990 ist der Personalbestand schrittweise reduziert worden – von bis zu 800’000 Mann zur Zeit des Kalten Kriegs auf heute rund 140’000 Angehörige. Diese Transformation war über lange Strecken plausibel – nun gilt es aber, sie an neue Realitäten anzupassen.

Strukturelle Hürden

Das heutige Ungleichgewicht ist strukturell: Beim Sozialstaat ist Sparen politisch schwer, bei der Armee deutlich einfacher. Der Grund liegt in der Ausgabenstruktur: Zwei Drittel der Bundesausgaben sind gesetzlich gebunden, der Hauptanteil davon entfällt auf Sozialleistungen. Wer dort kürzen will, muss oftmals damit vors Volk – mit ungewissem Ausgang.

Die Armee dagegen steht unter parlamentarischer Hoheit. Hier können Einsparungen einfacher beschlossen werden, meist ohne unmittelbare politische Kosten. Auch darum waren die Verteidigungsausgaben über Jahre hinweg rückläufig. Zwar fliessen inzwischen wieder mehr Mittel in die Armee. Doch der frühere Abbau fordert jetzt seinen Preis: Gerade in einer Phase wachsender Bedrohungen fehlt der finanzielle Spielraum.

Hohe Opportunitätskosten

Wie herausfordernd die Lage ist, zeigt ein aktuelles Beispiel: Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben die 13. AHV-Rente beschlossen. Sie kostet jährlich über vier Milliarden Franken. Zwar wird sie nur teilweise vom Bund finanziert, doch die Grössenordnung ist aufschlussreich: Für denselben Betrag könnte sich die Schweiz jedes Jahr 20 neue F-35-Kampfflugzeuge leisten – selbst bei höheren Stückkosten.

Zugespitzt formuliert: Die 13. AHV-Rente kostet so viel wie eine komplette Erneuerung der Luftwaffe – alle zwei Jahre. Diese Gegenüberstellung ist kein Plädoyer gegen die Sozialwerke, sondern unterstreicht die Bedeutung bewusster Schwerpunktsetzungen. Militärische und soziale Sicherheit: Die Schweiz kann beides, aber nicht gleichzeitig grenzenlos.