La crise du coronavirus a fait craindre une explosion des coûts de la santé à cause des milliers d’hospitalisations qu’elle a engendrées. Il est cependant vite apparu que certaines unités de soins intensifs touchaient certes à leurs limites de capacité, mais que d’autres services hospitaliers se vidaient après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2020 d’interdire les interventions non urgentes. Les cabinets médicaux et dentaires ont eux aussi vu la demande s’effondrer : les examens de routine n’étaient plus effectués et les patients hésitaient à consulter lors de troubles. Selon les médias, le chômage partiel a touché ce printemps jusqu’à 20 000 personnes dans le secteur de la santé.

L’interdiction des interventions non urgentes a-t-elle enfin mis le doigt sur l’excès de traitements dans le système de santé suisse ? La crise révélera-t-elle les surcapacités dans ce secteur ? Il n’y a malheureusement pas de réponses simples à ces questions. Comment quantifier, par exemple, la perte de qualité de vie subie à cause du report d’une opération de la hanche ou de la main imposé par l’État ? Si les douleurs ne sont pas mortelles, elles entraînent des handicaps physiques chez les personnes concernées et les patients paient donc au prix fort le défaut de traitement.

La crise de la Covid-19 montre bien qu’il ne suffit pas de se concentrer sur les seuls coûts pour optimiser le système de santé. Il s’agit également de tenir compte de facteurs comme l’autonomie retrouvée, les années de vie gagnées ou les douleurs soulagées. Outre les coûts, les bénéfices doivent être pris en considération. Il s’agit, en d’autres termes, d’optimiser le rapport coût-efficacité.

La défaillance de l’État, un facteur de coûts

D’abord les coûts : ils sont calculés en multipliant la quantité des prestations de santé par leur tarif. Ils ont en moyenne progressé de 3,6 % par an entre 2012 et 2017, tandis que les tarifs hospitaliers ont diminué de 0,3 % par an et que les tarifs ambulatoires de Tarmed (de 2013 à 2019) sont restés stables avec un taux de croissance annuel de 0,06 %.

En Suisse, la hausse des coûts est donc en premier lieu due à l’augmentation du nombre de prestations. Celles-ci sont également les conséquences d’une défaillance de l’État : de nombreux cantons tentent de protéger leurs hôpitaux de la concurrence en investissant des milliards ou en faussant la concurrence par des quotas, des restrictions tarifaires ou des subventions. Ces dernières figurent sous la rubrique « prestations d’intérêt général » dans les budgets cantonaux.

Cette situation engendre des surcapacités qu’il s’agit ensuite d’amortir, tandis que les solutions visant à optimiser l’exploitation dans la structure hospitalière échouent généralement dans les urnes. Les citoyens ont ainsi rejeté ces dernières années des projets de restructuration et de fusion pertinents du point de vue entrepreneurial dans les cantons de Neuchâtel, Zurich, Bâle-Ville et Bâle-Campagne.

Les cantons vantent leurs interventions comme des mesures visant à réduire les défaillances du marché, mais politiquement, ils s’accommodent ainsi d’une défaillance de l’État. Celui-ci est néanmoins indispensable dans certains domaines comme la prévention des accidents, où le marché pourrait échouer sans intervention étatique.

Un avantage complexe

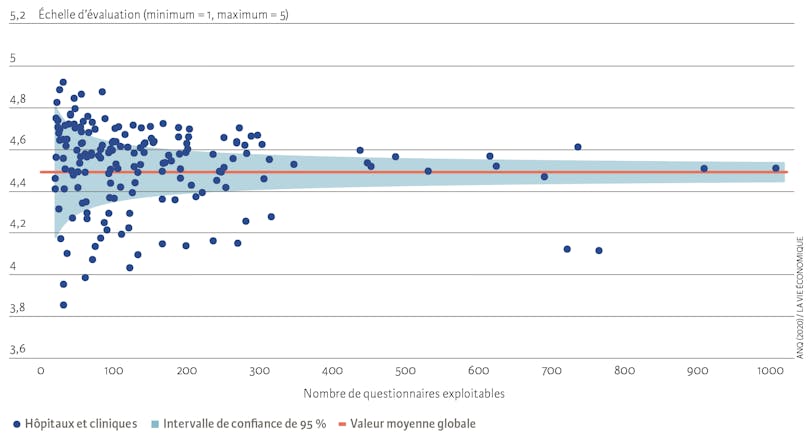

En ce qui concerne les bénéfices, la situation est encore plus complexe. Une augmentation du nombre d’interventions, quelle qu’en soit la cause, pourrait se justifier si elle procure de plus grands avantages. Or, les connaissances sur ces derniers s’avèrent restreintes, même dans le deuxième système de santé le plus cher au monde. Certes, depuis plusieurs années, l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) enregistre systématiquement et publie de manière transparente des indicateurs de qualité comme les infections du site chirurgical, les réadmissions évitables ou la satisfaction des patients (voir illustration) dans les hôpitaux suisses. Les établissements médico-sociaux de l’ensemble du pays effectuent également des mesures de qualité depuis le début de l’année.

Les hôpitaux prennent-ils les questions des patients au sérieux ?

Remarque : le graphique illustre les réponses des patients à la question : « Avez-vous eu la possibilité de poser des questions ? » L’échelle verbale à cinq réponses (axe vertical) a été convertie en valeurs numériques (1 = réponse la plus négative, 5 = réponse la plus positive) ; une moyenne globale a été calculée (ligne horizontale rouge). Seuls les hôpitaux et cliniques pour lesquels au moins 20 questionnaires étaient exploitables ont été pris en compte. Source : ANQ (2020) / La Vie économique

Les différences entre les services et les chirurgiens ne peuvent cependant pas être évaluées, car les paramètres ANQ ne sont actuellement publiés qu’au niveau des hôpitaux. La qualité du diagnostic demeure obscure, tout comme l’efficacité des thérapies fournies. Seules quelques indications concrètes sont recueillies de façon centralisée. Les valeurs de référence internationales comme les « mesures des résultats rapportés par un patient » ou les « mesures d’expériences rapportées par un patient » ne sont enregistrées que ponctuellement. Il n’existe pas de système de saisie uniforme de ces données à l’échelle nationale, sans parler des possibilités de comparaison.

Trois principes directeurs

En résumé, une plus grande transparence sur les bénéfices des prestations est nécessaire afin d’améliorer le rapport coût-efficacité dans le système de santé suisse : c’est là le seul moyen d’évaluer si une thérapie était trop coûteuse. La concurrence doit en outre inciter les acteurs du secteur à améliorer constamment le rapport qualité-prix.

Toute approche dirigiste de l’État est vouée à l’échec parce que les politiques cantonales prendront le dessus. À l’inverse, une totale liberté en matière de tarification limiterait sans doute l’accès universel à un système de santé de haut niveau. La concurrence régulée s’impose alors comme option intermédiaire, organisée selon trois principes économiques fondamentaux.

Premièrement, « décentralisé » vaut mieux que « centralisé ». En tant que régulateurs et exploitants d’établissements médicaux, les cantons sont exposés à un conflit d’intérêts. Des organisations décentralisées et indépendantes réduisent ainsi le risque de défaillance de l’État.

Deuxièmement, les interventions indirectes sur le marché sont plus efficaces que les actions directes. Une réglementation par un mécanisme de prix est préférable à une régulation de l’offre, car elle garantit à tous un accès peu coûteux aux prestations sans que l’État ne doive intervenir dans leur fourniture.

Le troisième principe fondamental est la primauté du financement du sujet plutôt que de l’objet : les subventions qui bénéficient aux patients et non aux établissements individuels favorisent la concurrence et les concepts de soins innovants.

À mettre en pratique

Comment appliquer ces principes dans la pratique ? Dans le secteur hospitalier, des modèles d’assurance volontaire pourraient par exemple aider à révéler les différences de qualité entre les hôpitaux et récompenser les assurés qui, pour les traitements non urgents, choisissent un hôpital de même qualité, mais moins coûteux. Cela équivaudrait à une intervention indirecte sur le marché.

Une transparence accrue s’impose en outre dans l’attribution de prestations d’intérêt général au niveau cantonal (« financement de l’objet ») afin d’éviter les subventions cachées soutenant des prestations déficitaires. Il en résulterait une spécialisation des hôpitaux et une réduction des capacités excédentaires.

Dans le domaine des soins ambulatoires aux personnes âgées, les prestations avec obligation de prise en charge doivent être systématiquement mises au concours. Elles sont ainsi définies indépendamment de la forme juridique des prestataires et les coûts peuvent être remboursés selon les conditions locales.

Enfin, il s’agit de chercher à optimiser tout le parcours des patients en favorisant les modèles d’assurance alternatifs qui confient la fonction de contrôle d’accès au médecin traitant ou qui récompensent la coopération en réseau. Les économies qui en résultent devraient se répercuter davantage sur les primes.

Ces exemples montrent que le système suisse de santé offre déjà quelques éléments importants de concurrence régulée. Il s’agit cependant de les renforcer pour améliorer le rapport coût-efficacité des prestations médicales.

Cet article est paru le 17 juin 2020 dans la revue «La Vie économique».