Cela fait près de 900 jours que l’InstA, l’accord visant à faciliter les relations bilatérales entre l’UE et la Suisse, est sur la table. Et pourtant, notre pays ne sait toujours pas quelle voie emprunter vis-à-vis de son partenaire économique le plus important. L’incertitude autour des décisions est particulièrement grande au sein même du Conseil fédéral. A défaut d’une procédure de consultation, on organise une consultation ad hoc ; faute de prises de décision de politique européenne, des partenaires sociaux sont mandatés pour trouver une solution aux points de désaccord, comme la protection des salaires.

Sans surprise, des critiques sont émises à l’encontre du projet de traité visant à écarter la concurrence européenne indésirable. Dans un acte symbolique de gestion de son personnel, le Conseil fédéral pourvoit à nouveau le poste de chef du Secrétariat d’Etat à l’Europe. En parallèle, de nouveaux groupes de décisions font leur apparition. Les partis et les associations professionnelles qui avaient jusqu’à présent plaidé pour une conclusion rapide du traité attirent désormais l’attention, car ils adoptent des positions plus stratégiques. L’appel à une interruption du processus est de plus en plus fort. Le Conseil fédéral est déjà censé le faire, mais les représentants du peuple sous la coupole du Palais fédéral ne veulent pas endosser cette responsabilité devant l’électorat.

Toutefois, la classe politique oublie que le premier instigateur de cet accord n’était pas Bruxelles, tant critiquée, mais bien Berne, que la Commission des Affaires étrangères du Conseil des Etats a fait entrer en jeu en 2002. Trois ans après, l’ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, dont le successeur au DFAE s’est mis en travers de son chemin, s’est elle-même exprimée auprès de la Commission européenne en faveur d’un cadre légal pour les accords bilatéraux.

Quelle direction les accords bilatéraux doivent-ils prendre à l’avenir ? (Wikimedia Commons)

La question épineuse de l’Europe

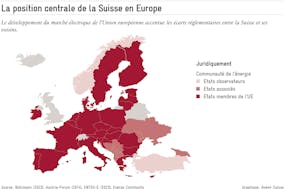

La Suisse a tout intérêt d’accélérer les accords d’accès aux nouveaux marchés et à ceux déjà existants. Toutefois, l’UE en retirerait aussi un bénéfice, car la Suisse participerait au marché intérieur. Il est donc compréhensible que l’UE veuille le faire sur la base de ses propres règles. En revanche, d’un point de vue politique et médiatique, la question européenne est devenue un sujet épineux en Suisse.

Parmi les critiques, on entend particulièrement celle de la prétendue menace d’une perte de souveraineté. La Cour de justice de l’Union européenne est sous le feu des critiques, car elle empièterait sur la souveraineté suisse de façon inadmissible. Ces critiques omettent toutefois que la Confédération fonctionne selon des principes juridiques similaires, par exemple dans son union douanière avec le Liechtenstein. La seule différence, c’est qu’en cas de litige, les Liechtensteinois se retrouvent devant le Tribunal fédéral suisse, alors que les négociateurs suisses ont obtenu l’installation d’un tribunal arbitral indépendant et paritaire.

Les succès des négociations suisses sont minimisés, voire niés. Alors que l’UE voulait initialement imposer une adoption automatique de la loi, elle propose désormais un développement dynamique du droit et une participation à la prise de décision (Decision shaping) ainsi qu’une possibilité de référendum. Néanmoins, les critiques ne s’arrêtent pas là, autant du côté des détracteurs d’une globalisation synonyme de concurrence accrue que des partisans de la renationalisation de la production et du capital. La Suisse est prise au piège dans le défaitisme européen. On parle de souveraineté, mais on a de la peine à prendre une décision autonome.

Les citoyens restent ébahis face à une telle attitude. Berne semble vouloir tout faire pour éviter de donner un verdict à son souverain et ainsi légitimer démocratiquement l’InstA. Le vote du peuple ne semble pas compter cette fois-ci, même si ce dernier, habitué au processus de démocratie directe, montre de l’intérêt dans les votes sur la voie bilatérale. Depuis 1992, l’électorat a fait entendre sa voix 13 fois sur des propositions de politique européenne. Et dans la grande majorité des cas, les citoyens ont clairement plébiscité la poursuite et l’approfondissement de la voie bilatérale.

En participant au marché intérieur de l’UE, on a concédé à plusieurs reprises un certain transfert de souveraineté, sachant que la souveraineté des Etats ne peut être que relative et jamais absolue. Il est largement reconnu que l’Etat-nation a ses limites face aux défis actuels, tels que la pandémie de Covid-19 ou le changement climatique. Même si le débat sur la souveraineté s’articule autour de formules toutes faites, celui-ci doit avoir lieu. L’un des principaux atouts de notre démocratie directe est qu’un transfert de souveraineté, comme dans les relations bilatérales avec l’UE, peut être annulé à tout moment par une décision du peuple. Le pouvoir final de légiférer appartient à la population.

Aucune alternative équivalente

Après plus de deux ans d’interruption, le débat sur la politique européenne est relancé, et c’est une bonne nouvelle. En revanche, l’opposition à l’InstA résonne de toutes parts et les idées d’alternatives manquent de consolidation. Les partisans de la poursuite de la voie bilatérale qui ne proposent aucune composante dynamique ignorent, avec une étonnante nonchalance, les répercussions pour les industries qui dépendent du développement de ce cadre bilatéral, comme l’industrie suisse de la technologie médicale avec ses 1400 entreprises et plus de 60 000 employés. Si l’accord de reconnaissance mutuelle (ARM) avec l’UE, instrument de suppression des obstacles techniques au commerce, n’est pas mis à jour avant le 26 mai 2021, on peut s’attendre à des perturbations des soins médicaux sur le marché unique de l’UE et à des répercussions directes sur les soins aux patients en Suisse. En fin de compte, une politique de statu quo compliquerait l’accès au marché unique pour beaucoup plus de secteurs, et les mises à jour des contrats existants ne pourraient plus être appliquées.

Même si, dans ce pays, les farouches opposants à l’UE se réjouissent de la diminution de son poids économique, en termes absolus et relatifs, la participation de la Suisse au marché unique reste d’une importance capitale, qu’il s’agisse de son pourvoir de création de valeur, ou de son marché du travail : plus de 800 000 employés bénéficient directement d’un libre accès, et plus d’un million de façon indirecte.

Toute personne qui sous-estime le poids de ces emplois en période de pandémie fait preuve d’une grave négligence. Pour la Suisse, la possibilité de participer librement au marché unique est une réussite. Notre pays est plus intégré que la plupart des Etats membres de l’UE, et aucune autre nation (y compris celles membres de l’UE) ne jouit d’avantages économiques similaires. Cette prospérité est une condition préalable à la prise de décisions autonomes dans ce domaine : du financement de l’AVS à la politique de formation. A cet égard, notre intégration au sein du marché intérieur de l’UE en fait beaucoup plus pour notre souveraineté que certaines structures gouvernementales.

La classe moyenne paie la facture

Dans ce contexte, il est incompréhensible que le Royaume-Uni envisage d’aller de l’avant avec l’actualisation de l’accord de libre-échange de 1972 avec l’UE, car cela représenterait un retour en arrière sans précédent par rapport aux accords bilatéraux. Les règles d’origine pour le commerce des marchandises seraient renforcées, les barrières commerciales augmenteraient en raison de la double évaluation de la conformité, les contrôles aux frontières pour les produits agricoles seraient réintroduits. Tout cela compliquerait inutilement notre économie d’exportation.

Conséquence : c’est la classe moyenne suisse qui paierait la facture d’une politique aussi rigide. Des économistes de la renommée London School of Economics ont calculé les effets pour le Royaume-Uni : selon eux, la classe moyenne subira une baisse de revenu plus importante que les classes à haut et bas revenus suite à l’évolution des prix. Cependant, toutes les tranches de revenus seront affectées négativement pas le Brexit. Le fait qu’une sortie de la voie bilatérale entraîne des inconvénients économiques a déjà été relevé par le Conseil fédéral dans un rapport de 2015 (en réponse à un postulat de Karin Keller-Sutter, alors membre du Conseil des Etats). Ceux qui sont au gouvernement aujourd’hui devraient d’ailleurs lire ce rapport.

Cela laisse peu de possibilités d’action. Si l’InstA échoue et que les renégociations n’aboutissent pas non plus, des réformes d’économie de marché seraient nécessaires au niveau national pour compenser économiquement l’érosion des relations avec l’UE. Par exemple, une plus grande concurrence dans les industries nationales, une déréglementation radicale, un redimensionnement du secteur public, une re-libéralisation du marché du travail, mais aussi l’abolition unilatérale des droits de douane à l’importation et des accords économiques avec d’autres partenaires commerciaux. La question est désormais de savoir si notre pays est prêt à cela.

La Suisse : un projet européen

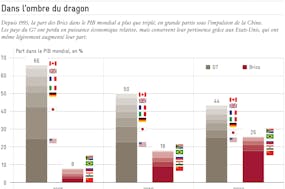

D’un point de vue économique, la poursuite et le développement de la voie bilatérale vers l’UE n’a pas d’alternative équivalente, les bouleversements géostratégiques actuels n’aidant pas. Le conflit entre les Etats-Unis et la Chine n’affectera pas seulement l’économie, mais aussi la politique de sécurité. L’Europe assumera donc le rôle de troisième bloc. Le bilatéralisme constitue pour la Suisse un bouclier protecteur qui va au-delà de la coopération économique.

Cette interdépendance s’est développée pendant des siècles : des confiseurs grisons installés à Venise au XVIIIe siècle au cofinancement du premier tunnel du Saint-Gothard par les Etats européens voisins ou à la main-d’œuvre européenne depuis le début du millénaire. La Suisse était et est encore un projet européen. Il est important d’assurer et de développer ce bilatéralisme par le biais d’une base contractuelle fiable qui permet de nouveaux accords sectoriels.

L’égocentrisme suisse, que Karl Schmid a critiqué dans son livre « Unbehagen im Kleinstaat » (Malaise dans le petit Etat) dans les années 1960 est donc d’autant moins prometteur comme approche aujourd’hui et, a fortiori, pour le futur de nos relations avec l’UE. Au lieu de prêcher le défaitisme, nous avons besoin de plus de pragmatisme européen. Il est temps que le Conseil fédéral fasse preuve de la même volonté de prise de décisions dans le dossier européen que celle dont il a dû faire preuve dans la lutte contre la pandémie. Dans un Etat attaché à sa souveraineté comme la Suisse, la seule solution digne de ce nom est de confier la décision finale d’avoir un accord institutionnel– ou pas – au souverain.

Cet article a été publié dans la NZZ le 20 mars 2021.