Bald 900 Tage liegt das «Abkommen zur Erleichterung der bilateralen Beziehungen zwischen der EU und der Eidgenossenschaft», das InstA, auf dem Tisch, doch unser Land weiss immer noch nicht, welchen Weg es gegenüber dem wichtigsten Wirtschaftspartner zukünftig einschlagen will. Der Entscheidungs-Stau ist besonders virulent im Bundesratszimmer. Anstelle einer Vernehmlassung wird eine Konsultation durchgeführt; statt selbst europapolitische Entscheide zu treffen, werden die Sozialpartner mandatiert, eine Lösung bei strittigen Punkten wie dem Lohnschutz zu finden.

Wenig überraschend erzeugt dies neue Kritik am Vertragsentwurf, um die unliebsame europäische Konkurrenz fernzuhalten. Der Bundesrat beschränkt sich darauf, in einem symbolischen Akt der Personalpolitik die Leitung des Europa-Staatssekretariats neu zu besetzen. Zugleich schiessen neue Gruppierungen aus dem Boden, die das Entscheidungsvakuum zu füllen versuchen. Parteien und Wirtschaftsverbände, die bisher für einen baldigen Vertragsabschluss plädiert haben, fallen neu durch taktische Positionsbezüge auf. Immer lauter ertönt der Ruf nach einem Übungsabbruch. Diesen soll bereits der Bundesrat vornehmen, die Volksvertreter unter der Bundeshauskuppel möchten dafür gegenüber dem Stimmbürger keinesfalls verantwortlich zeichnen.

Das politische Kollektiv verdrängt, dass ursprünglich nicht das vielgescholtene Brüssel die treibende Kraft hinter einem solchen Abkommen war, sondern Bern – ins Spiel gebracht 2002 von der aussenpolitischen Kommission des Ständerats. Die heute ihrem Nachfolger im EDA in die Parade fahrende alt Bundesrätin Calmy-Rey sprach sich höchstselbst 2005 gegenüber der EU-Kommission für einen rechtlichen Rahmen für die bilateralen Verträge aus.

Vergiftete Europafrage

Die Dynamisierung von bestehenden und neuen Marktzugangsabkommen liegt mehrheitlich im Schweizer Interesse. Es ist aber auch ein legitimes Interesse der EU, geht es doch um die Beteiligung der Schweiz am EU-Binnenmarkt. Dass die EU dies auf der Basis ihrer Regeln tun will, ist konsistent. Doch politisch und medial ist die Europafrage hierzulande mittlerweile ein vergiftetes Thema.

Besonders in der Kritik steht der vermeintlich drohende Souveränitätsverlust. Man kritisiert den EuGH als oberste Gerichtsinstanz für den europäischen Binnenmarkt als unzulässigen Eingriff in die schweizerische Souveränität und blendet aus, dass die Eidgenossenschaft in der Zollunion mit Liechtenstein nach ähnlichen Rechtsprinzipien verkehrt. Nur: Die Liechtensteiner landen im Falle von Streitigkeiten beim Schweizer Bundesgericht, demgegenüber die Schweizer Unterhändler die Installierung eines paritätisch zusammengesetzten und unabhängigen Schiedsgerichts erreicht haben.

Schweizer Verhandlungserfolge werden klein geredet – oder negiert. Wollte die EU anfänglich eine automatische Rechtsübernahme durchsetzen, liegt nun eine dynamische Rechtsübernahme mit Decision shaping und Referendumsmöglichkeit vor. Dennoch reisst die Kritik von wettbewerbskritischen Globalisierungsgegnern bis zu Verfechtern der Re-Nationalisierung von Produktion und Kapital nicht ab. Die Schweiz steckt in der europapolitischen Defaitismus-Falle. Man beruft sich auf Souveränität, hat aber Mühe, einen eigenständigen Entscheid zu fällen.

Der Bürger reibt sich verwundert die Augen. Bundesbern scheint tunlichst vermeiden zu wollen, dem eigenen Souverän ein Verdikt zu ermöglichen und damit das InstA demokratisch zu legitimieren. Volkes Stimme scheint diesmal nicht zu zählen, obwohl die direktdemokratisch geschulte Bevölkerung sich in Abstimmungen zum bilateralen Weg regelmässig als sachbezogen erweist. Seit 1992 konnte die Stimmbevölkerung 13 mal über europapolitische Vorlagen entscheiden. In der überwiegenden Zahl der Fälle sprach sie sich klar für eine Fortführung und Vertiefung des bilateralen Weges aus.

Mit der Teilhabe am EU-Binnenmarkt hat man einem gewissen Souveränitätstransfer mehrfach zugestimmt, im Wissen darum, dass die staatliche Souveränität nur relativ und nie absolut sein kann. Das Bewusstsein, wonach Nationalstaatlichkeit angesichts von aktuellen Herausforderungen wie der Covid-19-Pandemie oder dem Klimawandel ihre Grenzen hat, ist weit verbreitet. Auch wenn rund um das InstA die Souveränitätsfrage vorab mit Schlagwörtern diskutiert wird: Die Debatte soll geführt werden. Ein bedeutendes Gut unserer Direktdemokratie ist ja gerade, dass ein Souveränitätstransfer, wie er mit den bilateralen Beziehungen zur EU einhergeht, durch einen Entscheid des Souveräns jederzeit wieder rückgängig gemacht werden kann. Die abschliessende Rechtssetzungsmacht verbleibt beim Volk.

Keine gleichwertigen Alternativen

Zu begrüssen ist, dass nach mehr als zwei Jahren «Sendepause» die europapolitische Diskussion wieder an Fahrt gewinnt. Doch während der Chor der Opposition gegen das InstA auf allen Kanälen ertönt, fallen konzeptionelle Vorstellungen für Alternativen weniger konkret aus. Verfechter der Fortführung des bilateralen Wegs ohne Sicherstellung einer dynamischen Komponente blenden mit erstaunlicher Nonchalance die Sekundäreffekte für Branchen aus, die auf eine Weiterentwicklung des bilateralen Regelwerkes angewiesen sind, wie etwa die Schweizer Medizintechnik-Industrie mit 1400 Unternehmen und über 60 000 Beschäftigten. Wird das MRA mit der EU, das Instrument zum Abbau technischer Handelshemmnisse, nicht vor dem 26. Mai 2021 aktualisiert, ist mit Störungen der medizinischen Versorgung im EU-Binnenmarkt und direkten Auswirkungen für die Patientenversorgung in der Schweiz zu rechnen. Letztlich würde eine auf den Status quo behaftete Politik die Zugangserleichterungen in den Binnenmarkt für zahlreiche weitere Branchen erodieren lassen, Updates von bestehenden Verträgen könnten nicht mehr vollzogen werden.

Wenn hartnäckige EU-Gegner hierzulande über das abnehmende wirtschaftliche Gewicht der Union frohlocken – in absoluten und relativen Zahlen bleibt die Teilhabe der Schweiz am Binnenmarkt von überragender Bedeutung – von der Wertschöpfungskraft bis zum Arbeitsmarkt: Über 800 000 Beschäftigte profitieren direkt vom ungehinderten Zugang – indirekt weit über eine Million.

Wer in Pandemiezeiten mit diesen Arbeitsplätzen spielt, handelt grobfahrlässig. Für die Schweiz ist die ungehinderte Binnenmarkt-Teilnahme eine Erfolgsgeschichte. Unser Land ist stärker integriert als die meisten EU-Mitgliedsstaaten, keine andere Nation (EU-Mitglieder eingeschlossen) erreicht ähnliche ökonomische Vorteile. Dieser Wohlstand ist Voraussetzung für das Treffen autonomer Entscheide im angestammten Bereich – von der Alimentierung der AHV bis zur Finanzierung der Bildungspolitik. In dieser Hinsicht leistet unsere pragmatische Integration in den EU-Binnenmarkt deutlich mehr für unsere Souveränität als manche staatrechtlichen Konstrukte.

Die Zeche bezahlt der Mittelstand

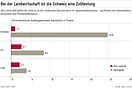

Nicht nachvollziehbar ist vor diesem Hintergrund das Gedankenspiel eines britischen Wegs, mit der Aufdatierung des Freihandelsabkommen mit der EU von 1972. Es wäre ein Systemwechsel und würde einen einschneidenden Rückschritt im Vergleich zu den Bilateralen bedeuten: Ursprungsregeln im Warenverkehr würden verschärft, Handelshemmnisse infolge doppelter Konformitätsbewertung zunehmen, Grenzkontrollen für landwirtschaftliche Produkte wieder eingeführt – eine unnötige Verkomplizierung für unsere Exportwirtschaft.

Die Zeche einer solchen rigiden Politik müsste vorab der Schweizer Mittelstand zahlen. Für Grossbritannien berechneten die Ökonomen der renommierten London School of Economics die Auswirkungen: Demnach wird der Mittelstand durch die Veränderung der Preise höhere Einkommensbussen aufweisen als die hohen und tiefen Einkommensklassen. Alle Einkommensklassen werden durch den Brexit aber negativ beeinflusst. Dass die Abkehr vom bilateralen Weg wirtschaftliche Nachteile nach sich ziehen würde, hielt der Bundesrat bereits 2015 in einem Bericht fest – als Antwort auf das Postulat der damaligen Ständerätin Karin Keller-Sutter. Der Bericht empfiehlt sich zur Lektüre für die heute Regierenden.

Damit verbleiben wenige Handlungsalternativen. Erleidet das InstA Schiffbruch und verlaufen auch die Nachverhandlungen nicht erfolgreich, wären marktwirtschaftliche Reformen im Landesinnern nötig, um die erodierenden Beziehungen zur EU wirtschaftlich aufzufangen. Dazu gehören mehr Wettbewerb binnenwirtschaftlicher Branchen, radikale Deregulierungen, ein Rückbau des öffentlichen Sektors, die Re-Liberalisierung des Arbeitsmarktes, aber auch die unilaterale Abschaffung der Einfuhrzölle und Wirtschaftsabkommen mit weiteren Handelspartnern. Die Frage ist, ob unser Land dazu bereit ist.

Die Schweiz als europäisches Projekt

In ökonomischer Hinsicht sind Fortführung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs zur EU ohne gleichwertige Alternative – auch vor dem Hintergrund geostrategischer Umwälzungen. Der Konflikt zwischen den USA und China wird nicht nur das Wirtschaftliche betreffen, sondern auch die Sicherheitspolitik. Europa fällt die Rolle des dritten Pols zu. Der Bilateralismus wirkt für die Schweiz daher als Schutzschirm, der über die wirtschaftliche Zusammenarbeit hinausgeht.

Diese Verflechtung ist historisch gewachsen – seit Jahrhunderten: von den Bündner Zuckerbäckern in Venedig im 18. Jahrhundert über die Mitfinanzierung des ersten Gotthardtunnels durch europäische Nachbarstaaten bis zu EU-Fachkräften seit der Jahrtausendwende. Die Schweiz war und ist auch ein europäisches Projekt. Es gilt, diesen Bilateralismus zu sichern und weiterzuentwickeln, durch ein verlässliches vertragliches Fundament, das neue sektorielle Abkommen ermöglicht.

Umso weniger ist die schweizerische Selbstbezogenheit, die Karl Schmid in seinem Buch «Unbehagen im Kleinstaat» in den 1960er Jahren monierte, ein erfolgversprechender Ansatz in der Gegenwart, geschweige denn in der zukünftigen Ausgestaltung der Beziehungen zur EU. Anstelle Defaitismus zu predigen, braucht es mehr europapolitischen Pragmatismus. Es ist Zeit, dass der Bundesrat den Entscheidungswillen, den er bei der Pandemiebekämpfung notgedrungen unter Beweis stellen muss, auch im Europadossier an den Tag legt. Es ist der souveränen Nation Schweiz nur würdig, dass über ein InstA am Schluss der Souverän entscheiden kann.

Dieser Beitrag ist am 20. März 2021 in der «Neuen Zürcher Zeitung» erschienen.