Begrenzte fossile Reserven und der wachsende Bedarf aufstrebender Volkswirtschaften schaffen Unsicherheiten über die künftige Energieversorgung. Doch nicht erst seit der Katastrophe in Japan fehlt in der Schweiz eine kohärente Energiestrategie. Statt der häufig geforderten Energieunabhängigkeit braucht die Schweiz eine noch konsequentere Integration in den Energiemarkt Europas.

Energie ist eine wichtige Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand. Zwar illustrieren die letzten 20 Jahre einen abnehmenden Zusammenhang zwischen Energie- und Wirtschaftswachstum. Doch ist dies nur partiell auf innovationsbedingte Effizienzsteigerungen zurückzuführen. Daneben haben vor allem eine veränderte Zusammensetzung des wirtschaftlichen Outputs sowie die Verwendung höherwertiger Energien dazu beigetragen. Solche Struktur- und Substitutionseffekte implizieren nur temporär eine Abkoppelung zwischen Wirtschafts- und Energieverbrauchswachstum. Aufgrund der physikalischen Gesetzmässigkeiten bleibt der grundsätzliche Zusammenhang zwischen Energie und Wachstum in der langen Frist jedoch bestehen.

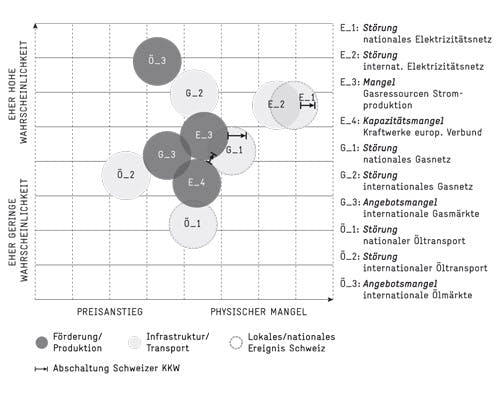

Risiken für die Schweizer Energieversorgung

Abhängigkeit von fossilen Energieträgern

Ungeachtet der klimapolitischen Zielsetzungen und trotz steigender Relevanz neuer Technologien werden fossile Energien auch in einer längeren Frist ihre zentrale Bedeutung behalten. Öl, Gas und Kohle bleiben strategische (Macht-) Faktoren im globalen Umfeld. In absehbarer Zeit dürfte es weniger das Versiegen fossiler Reserven sein, welches zu einer Knappheit am Markt führt, sondern vielmehr politische Instabilitäten und fehlende Investitionen in die Erhaltung oder den Ausbau von Förderkapazitäten. Neue erneuerbare Energien besonders die Windkraft werden zwar immer wichtiger, doch schaffen sie in absehbarer Zeit keine vollständige Unabhängigkeit von fossilen Energien. Ausserdem impliziert der steigende Anteil Windkraft einen Mehrbedarf an flexiblen Kraftwerken, die vor allem auf Gas basieren. Die anhaltenden Abhängigkeiten und Unsicherheiten bei der europäischen Gasversorgung bedeuten daher gleichzeitig Risiken beim Strom. Aufgrund der engen Verflechtung übertragen sich diese auch auf die Schweiz.

Viele Analysen zur Schweizer Versorgungssicherheit vernachlässigen die internationalen und marktlichen Gegebenheiten. Die abgeleiteten Strategien sind entweder verzerrt oder sogar falsch. Die neue Avenir-Suisse-Publikation «Energiesicherheit ohne Autarkie» wählt eine breitere Perspektive (siehe Literaturhinweis). Der anhaltende Bedarf an Energie impliziert, dass strikte Verbrauchsreduktionsziele keine nachhaltige Strategie für die Energieversorgungssicherheit darstellen jedenfalls nicht in einer wachsenden Wirtschaft. Die Analyse illustriert gleichzeitig, dass der Definition von nationalen Versorgungsstrategien in der Praxis enge Grenzen gesetzt sind. Ganz im Gegenteil wächst der Bedarf an internationaler Kooperation und Marktintegration. Eine Strategie der Energieautarkie wie sie von Politikern häufig postuliert wird ist weder technisch noch ökonomisch sinnvoll.

Lagerhaltung: Beschränkte Optionen

Strategische Energielager sind ein wichtiges Element zur Überbrückung von kurzfristigen Lieferausfällen. Dennoch können sie nicht unabhängig von der Lagergrösse im Ausland definiert werden. Ein Ausbau der Kapazitäten weit über jene im Ausland hinaus wäre aufgrund der offenen Grenzen wenig effektiv, zumal sich im Falle von Engpässen rasch ein (Schwarz-)Handel etablieren würde. Besonders grosse Lager würden daher vor allem Kosten für inländische Verbraucher generieren, während der Nutzen für die Versorgung begrenzt bliebe.

Daneben machen gerade beim Gas die geologischen Gegebenheiten sowie die überproportional hohen Kosten im kleinen Markt eine (vertragliche) Kooperation mit den Nachbarländern nötig. Die fehlenden strategischen Gaslager im Inland aber auch die überproportionale Relevanz einer einzigen Importpipeline illustrieren auch, dass bei einer Schweizer Versorgungsstrategie der Energieträger Gas nur eine begrenzte Rolle spielen kann ein Umstand, der nicht zuletzt beim Bau von Gaskraftwerken eine Rolle spielt.

Netzinfrastrukturen: Neue Formen der Finanzierung

Auch ein unilateraler Ausbau von Transportinfrastrukturen stösst an Grenzen. Um Importrouten zu diversifizieren oder auszubauen, müssen Nachbarländer ihre Anschlussinfrastrukturen anpassen was eine enge Zusammenarbeit voraussetzt. Dennoch gibt es bei inländischen Netzinfrastrukturen Handlungsbedarf. Vor allem bei den Stromnetzen ist der Investitionsbedarf für Ersatz- und Neubauten beträchtlich. Vielerorts steht dieser im Zusammenhang mit dem wachsenden internationalen Handel. Dieser gewinnt nicht zuletzt mit der steigenden Windstromproduktion in Europa und wachsenden Preisvolatilitäten gerade für Schweizer Betreiber von Pumpspeicherwerken an Relevanz.

Der Ausbau solcher Kraftwerkskapazitäten verlangt je nach Standort und Grösse bedeutende Verstärkungen im Schweizer Netz, damit der Export, aber auch der Import der Energie möglich ist. Der Ausbau des Übertragungsnetzes geht mit zwei wesentlichen Herausforderungen einher. Erstens behindern langwierige Bewilligungsprozesse die Realisierung von notwendigen Projekten. Vieles deutet darauf hin, dass auch der etablierte Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) nur begrenzt wirksam ist. Parallele Massnahmen und Kompetenzverschiebungen dürften daher nötig sein. Das aber verlangt eine national koordinierte und von partikulären Interessen losgelöste Netzplanung, was für eine grösstmögliche Unabhängigkeit des Netzbetreibers Swissgrid von den Verbundunternehmen spricht.

Zweitens impliziert der Ausbau der Übertragungsnetzinfrastruktur steigende Kosten und weitere Strompreiserhöhungen. Um diese in Grenzen zu halten, sind institutionelle Anpassungen bei der Finanzierung nötig. Einerseits ist es möglich, auch die Stromeinspeisung durch die Produzenten mit einem Netztarif zu belegen. Ein solcher Einspeisetarif ist gerechtfertigt, zumal viele Investitionen gerade wegen des wachsenden Auslandgeschäfts der inländischen Produzenten getätigt werden. So dürfte nicht zuletzt der signifikante Ausbau von Pumpspeicherwerken mittelfristig weitere Netzverstärkungen nötig machen.

Bisher tragen inländische Endverbraucher die dadurch verursachten Netzkosten und subventionieren den internationalen Handel. Da es sich um eine Externalität handelt, ist eine (differenzierte) Kostenbeteiligung der Produzenten ordnungspolitisch sinnvoll. Andererseits kann durch eine Veränderung der Governance von Swissgrid die Finanzierung des Netzausbaus erleichtert werden. Durch die Schaffung einer unabhängigeren und börsenkotierten Netzgesellschaft könnte nicht nur die (Eigen-) Kapitalbeschaffung erleichtert werden. Daneben würde auch der Wettbewerb im Schweizer Strommarkt gestärkt.

Kraftwerksstrategie nach den Ereignissen in Japan

Die Importabhängigkeit der Schweiz und die damit einhergehende Notwendigkeit einer internationalen Kooperation bei Öl und Gas sind offensichtlich. Aber auch beim Strom gilt, dass eine völlige Unabhängigkeit vom Ausland weder technisch sinnvoll noch ökonomisch vorteilhaft ist. Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass die Schweiz ihre alternden Kernkraftwerke einfach durch Importe ersetzen kann. Obschon im letzten Jahr im europäischen Kraftwerkspark Überkapazitäten bestanden und obwohl im Schweizer Hochspannungsnetz mindestens theoretisch ausreichend Importkapazitäten vorhanden wären, würden mit steigenden Importen auch die Risiken für die Versorgungssicherheit zunehmen. Grundsätzlich gilt: Je mehr Produktionskapazitäten im Inland sind, desto grösser ist die Versorgungssicherheit – beispielsweise im Falle von Leitungsunterbrüchen im nationalen oder internationalen Kontext.

Weit weniger dramatisch als häufig dargestellt wären die Auswirkungen auf die Preise. Aufgrund des internationalen Handels übernimmt der Schweizer Strommarkt bereits heute die Preise der Nachbarländer. Je nach Jahreszeit und Importbedarf bewegen sich die Schweizer Grosshandelspreise – welche im liberalisierten Markt ohnehin vermehrt die Endkundenpreise bestimmen – zwischen dem höheren italienischen und dem tieferen deutschen Niveau. Eine einfache Analyse illustriert, dass steigende Importe und die Auktion von Netzkapazitäten an den Landesgrenzen dazu führen, dass die Schweiz ganzjährig das höhere Preisniveau Italiens übernimmt. Allerdings ist es denkbar, dass längerfristig wegen der Konvergenz von Kraftwerksstrukturen und Gaspreisen der Strompreisunterschied zwischen Norden und Süden erodiert – dann hat der verhältnismässig kleine Schweizer Kraftwerkspark praktisch keinen Einfluss mehr auf das Preisniveau im Inland.

Die bislang von vielen Seiten favorisierte Strategie neuer Kernkraftwerke zur Sicherung der Schweizer Stromversorgung droht nach den jüngsten Ereignissen in Japan zunehmend unrealistisch zu werden. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass neue Kernkraftwerke an der Urne vom Stimmvolk abgelehnt würden. Was aber wäre ein «Plan B» und was wären Auswirkungen auf Versorgungssicherheit und Preise? Mögliche Optionen sind, neben den Importen, neue erneuerbare Energien oder Gaskraftwerke.

Neue erneuerbare Energien

Bei der Förderung alternativer Energien käme aus ökonomischer Sicht vor allem ein Ausbau der Windkraft in Frage. Da ein solcher aus Platzgründen begrenzt möglich ist, liegt der Fokus in der Politik wohl eher auf Photovoltaik. Aufgrund ihrer unstetigen Produktion eignet sie sich jedoch kaum für den Ersatz von Grundlastkraftwerken. Ausserdem sind die Kosten – mindestens bisher – ausserordentlich hoch, so dass immenser Subventionsbedarf entsteht.

Gaskraftwerke

Zweifellos wird die Option der Gaskraftwerke eine zentrale Bedeutung erhalten. Aber auch sie hat Nachteile: Einerseits erhöhen Gaskraftwerke den CO2-Ausstoss und stellen die Klimaziele in Frage, anderseits bestehen Versorgungsrisiken. In der Schweiz existieren keine strategischen Gaslager, zudem wird Gas grösstenteils über eine einzige Pipeline importiert. Aber auch weil Europa immer konsequenter auf Gaskraftwerke setzt, sind sie für die Schweiz nur bedingt attraktiv. Nach wie vor ist die Abhängigkeit von russischem Gas und einer Handvoll Pipelines bedeutend. Versorgungsengpässe bleiben möglich und können die Stromproduktion empfindlich beeinträchtigen. Die Schweiz bräuchte zudem ein Abkommen mit der EU, damit sie in Krisensituationen nicht benachteiligt wird.

Kernkraft

Letztlich kann man zum Schluss kommen, dass gerade im schweizerischen Kontext eine Kernkraftstrategie Vorteile gegenüber den angesprochenen Alternativen hätte. Bei näherer Betrachtung allerdings müssen diese Vorteile relativiert werden. Aus Sicht der Versorgungssicherheit können auch Kernkraftwerke Schwächen aufweisen, besonders wenn sie eine überdurchschnittlich hohe Leistung aufweisen.

Erstens stellen sie aufgrund ihrer bedeutenden Grösse eine Art Klumpenrisiko für die Versorgung dar – steht nur ein einziges Kraftwerk still, entfällt ein signifikanter Teil der Gesamtproduktion.

Zweitens steigt mit der Grösse der Kraftwerke der Bedarf an Reserveleistung. Im Schweizer Kontext gilt dies vor allem dann, wenn ein Kernkraftwerk des Typs EPR mit einer Leistung von rund 1600 MW gebaut würde. Das ist gerade für einen kleinen Markt wie die Schweiz von Bedeutung, zumal die daraus entstehenden Mehrkosten für Systemdienstleistungen auf relativ wenige Verbraucher verteilt werden. Das aber heisst, dass die Grössenvorteile von Kernkraftwerken im Sinne von Skaleneffekten innerhalb der Schweiz nur begrenzt wirksam sind.

Um die inländischen Verbraucher vor steigenden Kosten für Systemdienstleistungen (die im Rahmen der Netznutzungsgebühr verrechnet werden) zu schützen, kommen drei Möglichkeiten in Frage:

- Beteiligung der Produzenten an den Netzkosten,

- Forcierte Integration in den europäischen Markt,

- Bau kleinerer Kernkraftwerkstypen.

Der erste Ansatz knüpft an den obigen Vorschlag an, wonach auch die Produzenten an den Kosten des Netzausbaus zu beteiligen sind. Produzenten profitieren von den Skaleneffekten grösserer Kraftwerke, die aber bei den Verbrauchern Mehrkosten aufgrund des steigenden Regelenergiebedarfs verursachen. Eine Beteiligung der Produzenten an den Kosten wäre daher gerechtfertigt.

Beim zweiten Ansatz wird eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei den Systemdienstleistungen angestrebt. Durch eine engere Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern oder – im konsequenteren Fall – eine Zusammenlegung benachbarter Regelzonen könnte der Bedarf an Reserveenergie reduziert werden.

Gerade nach den Ereignissen in Japan dürfte die dritte Option, also der Bau kleiner Kraftwerke, sehr interessant sein. Anstelle eines Grosskraftwerks liessen sich kleine, modulare Reaktoren (Small Modular Reactors) installieren, deren Gefahren potenziell geringer und lokal sehr begrenzt wären. Zwar sind solche neuen Reaktortypen noch nicht für den Markt lizenziert, doch existieren vielversprechende und fortgeschrittene Projekte. Schon in den nächsten Jahren könnten sie Marktreife erlangen. Gerade für die Schweiz hätten sie Vorteile: Aufgrund der geringeren Leistung einzelner Reaktoren nimmt die Sicherheit der Versorgung zu. Zudem sinkt der Bedarf an kostspieliger Reserveenergie.

Nachfrageseitige Massnahmen

Auch nachfrageseitige Massnahmen können zu einer erhöhten Versorgungssicherheit beitragen. Dazu allerdings sind Subventionsinstrumente aufgrund ihrer verzerrenden Wirkung nicht geeignet. Aus ökonomischer Sicht sind vielmehr Lenkungssteuern bzw. Verbrauchszertifikate vorzuziehen. Handlungsbedarf besteht heute am ehesten bei den Treibstoffen, die bislang von der CO2-Abgabe ausgenommen sind. Das ist insofern nicht effizient, als bei der Besteuerung des privaten Autoverkehrs in der Schweiz vor allem fixe Abgaben mit geringer Lenkungswirkung dominieren. Aufgrund des im internationalen Vergleich wenig energieeffizienten Schweizer Fahrzeugparks sowie des anhaltend wachsenden Treibstoffverbrauchs wäre eine strukturelle Veränderung der Abgaben im Sinne einer höheren variablen Belastung über den Treibstoff oder ein Mobility Pricing und tieferen fixen Belastungen bei der Fahrzeugsteuer ökonomisch sinnvoll.

Zwar ist die Stromproduktion in der Schweiz von einer Lenkungssteuer ausgenommen, doch schlägt sich im offenen Markt die europäische Klimapolitik in den Schweizer Marktpreisen nieder. Da sich die Preise im Ausland an den variablen Kosten fossiler Kraftwerke orientieren, übertragen sich auch die CO2-Zertifikatspreise auf den Schweizer Strompreis. Dieser Mechanismus wird bislang durch eine faktische Regulierung der Endkundenpreise gehemmt. Die Orientierung der Energietarife an den Gestehungskosten hat jedoch verzerrende Wirkungen. Zum einen werden Verbraucher subventioniert, zum anderen werden falsche Anreize für Kraftwerksinvestitionen gesetzt – längerfristig sind damit Risiken für die inländische Versorgungssicherheit verbunden. Eine stärkere Orientierung der Preisbildung am internationalen Markt ist daher nötig und sinnvoll.

Mehr Realismus bei der Energiepolitik

Vor dem Hintergrund der zunehmend internationalen Energiemärkte muss sich die öffentliche Hand Gedanken über ihre künftigen Eigentumsstrategien machen. Die Unsicherheiten bei den fossilen Energien übertragen sich auch auf den Strommarkt und damit auf das Geschäft der kantonalen Unternehmen.

Die steigenden Preisvolatilitäten sowie die vermehrt am internationalen Handel orientierten Geschäftsmodelle implizieren wachsende Risiken für die öffentliche Hand. Eine zunehmende Privatisierung der Unternehmen würde nicht nur diesen Risiken Rechnung tragen, sondern auch zu einer Entpolitisierung von Energiepreisdebatten führen. Ausserdem würde der Weg geebnet für eine unabhängige Energiepolitik, die sich vermehrt an den Interessen der gesamten Volkswirtschaft orientiert. Dazu gehört auch eine möglichst effektive Integration in den europäischen Strom- und Gasmarkt – das schafft keine Autarkie, aber mehr Wettbewerb und höhere Versorgungssicherheit.

Literatur

Urs Meister, Energiesicherheit ohne Autarkie: Die Schweiz im globalen Kontext, NZZ Libro / Avenir Suisse, 2010

Dieser Artikel erschien in Bulletin Electrosuisse am 6. Mai 2011