L’une des tendances actuelle veut que tout doit être «intelligent». L’industrie de l’énergie parle depuis longtemps d’«énergie intelligente», qui consiste à alimenter en électricité les différentes «maisons intelligentes» grâce à un «réseau intelligent» (c’est-à-dire un réseau de distribution intelligent). Les constructeurs automobiles rêvent d’un «véhicule intelligent» qui révolutionnera le trafic grâce à la «mobilité intelligente». Depuis quelques années, la politique des villes en Suisse et à l’étranger semble faire de la «ville intelligente» l’objectif politique ultime à atteindre par le «gouvernement intelligent» des villes concernées.

Mais qu’entend-on par «intelligent» ? Ce terme spongieux ne se résume pas à l’intelligence per se, il reflète aussi la modernité, l’esprit pionnier, visionnaire, alternatif ou simplement nouveau. Ce concept d’«intelligence» est quasiment plébiscité, mais en regardant de plus près la «ville intelligente» que la plupart se représentent, cet enthousiasme peut être mise en perspective. L’Urban Institute – une société de conseil qui veut accompagner les villes sur la voie des «villes intelligentes» – résume le concept comme suit :

«Ville intelligente («Smart City») est un terme collectif pour désigner des concepts de développement globaux visant à rendre les villes plus efficaces, technologiquement plus avancées, plus vertes et socialement inclusives. Ces concepts incluent les innovations techniques, économiques et sociales.»

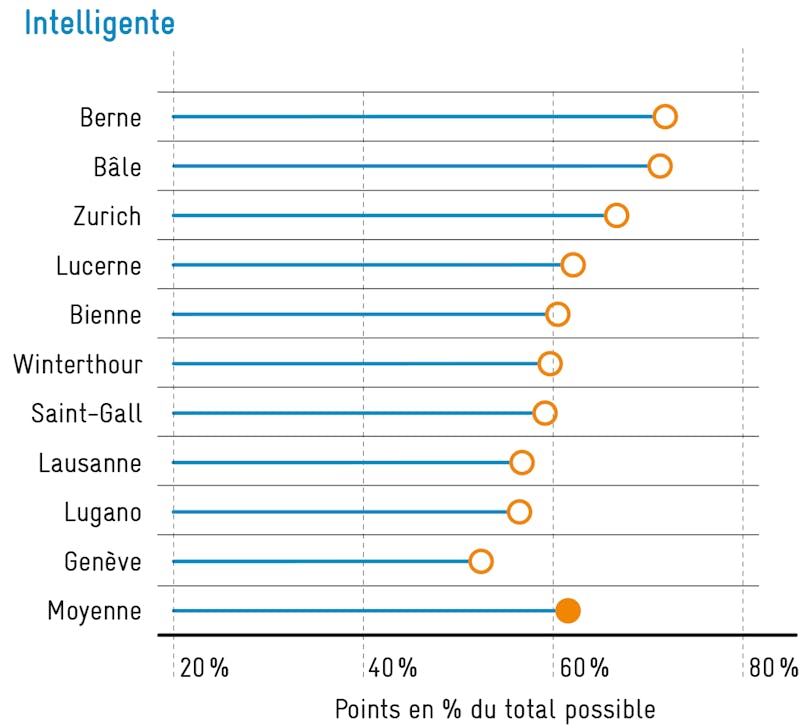

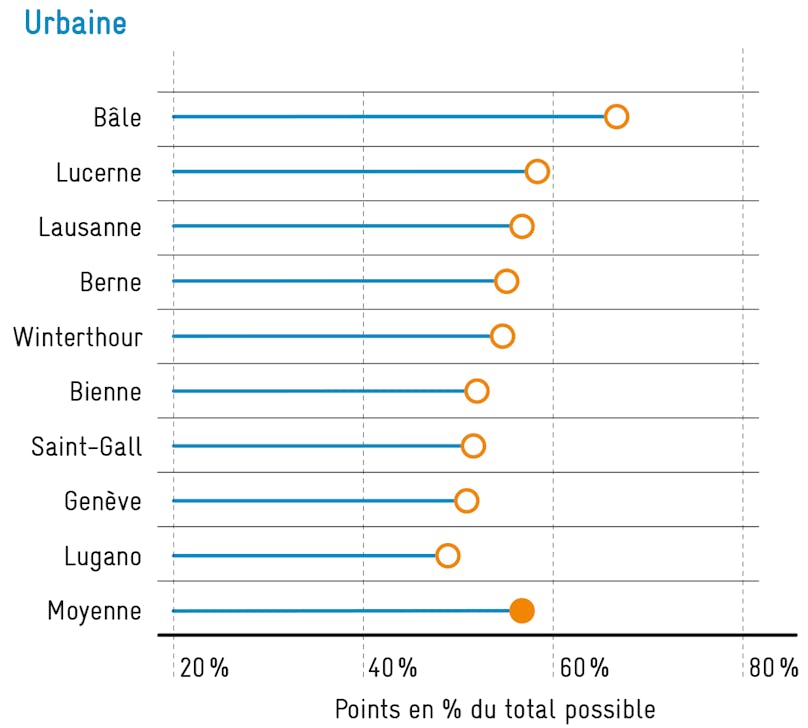

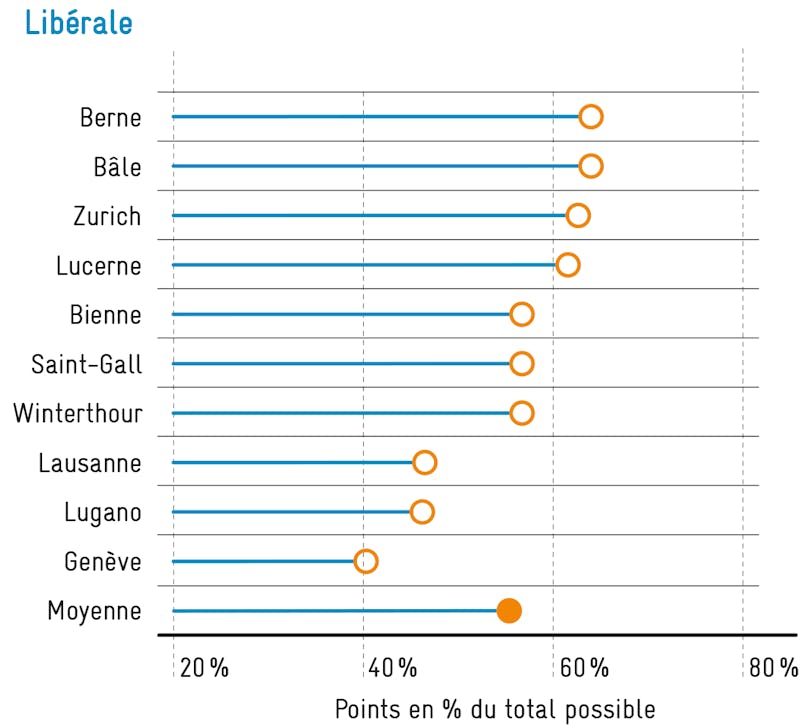

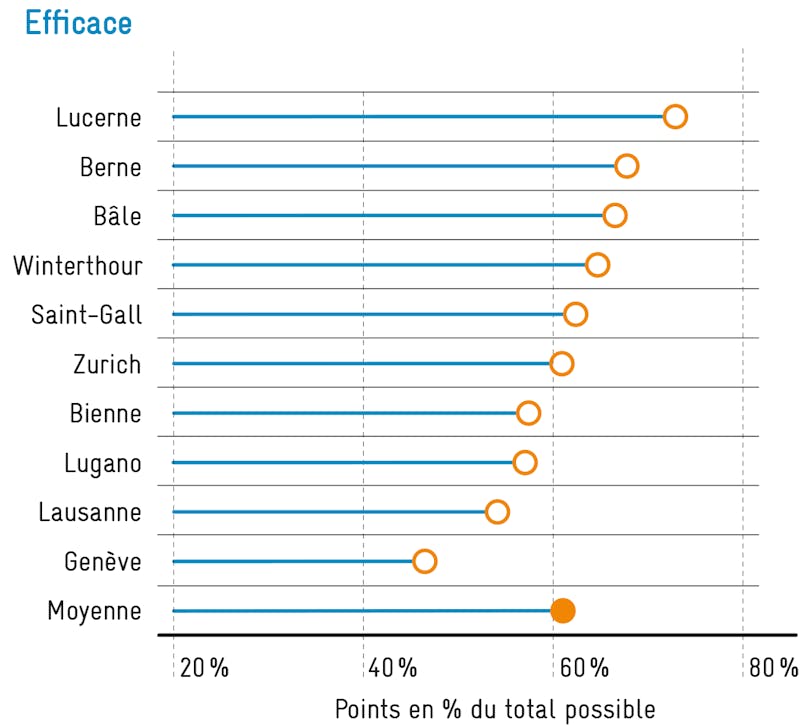

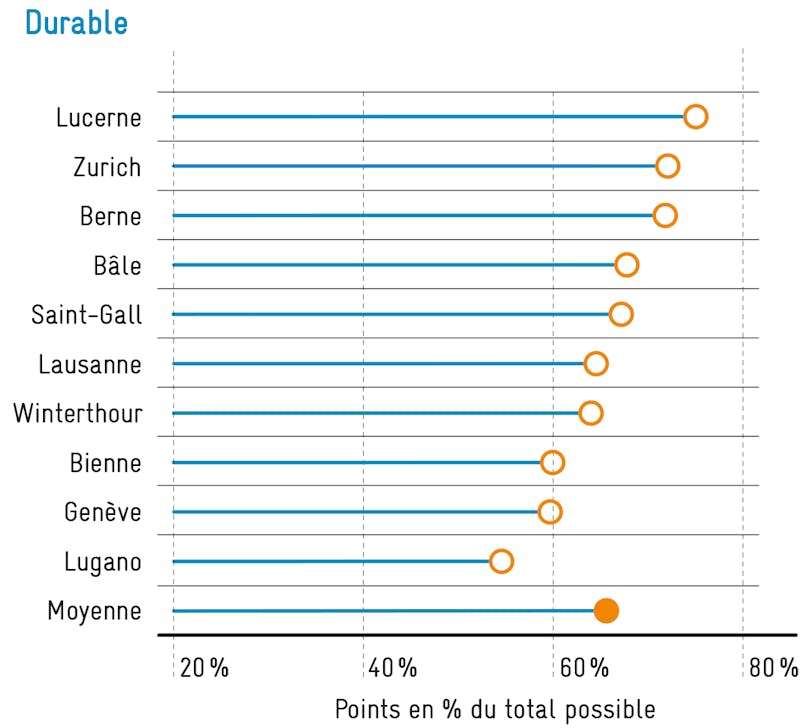

La ville intelligente libérale est basée sur cinq principes : intelligente, efficace, libérale, durable et urbaine. Les graphiques de cet article sont tirés de l’étude «20 ans de politique urbaine suisse» et montrent le classement des dix plus grandes villes suisses dans ces cinq domaines.

Même si «efficacité», «affinité technologique» et «innovation» sont des attributs de l’«intelligence», la vision de la ville intelligente implique – surtout dans la vie réelle – avant tout une démocratisation sociale accrue de la politique urbaine. C’est ce qui ressort de la conception de nombreux passionnés de la «ville intelligente», qui nient souvent les conflits d’objectifs de politique financière, sous-estiment l’importance de l’économie pour le développement urbain et ont tendance à imposer leur propre vision de la «ville intelligente» par des moyens pédagogiques paternalistes. Le concept de ville intelligente a besoin d’être libéré du poids de l’idéologie afin de rendre justice à l’«intelligence» à laquelle il aspire. Les réalités financières et économiques ne doivent pas être négligées et les objectifs politiques ne doivent pas être contraints par l’idéologie. Dans ce qui suit, nous montrons ce qu’une version de la ville intelligente ajustée pour tenir compte des principes libéraux pourrait signifier pour diverses questions de politique urbaine.

Dépasser les fractures idéologiques en matière de politique des transports

Peu d’autres sujets font bouger la politique des villes suisses aussi fortement que la mobilité, thème sur lequel l’écart entre les camps politiques semble se creuser. Tandis que l’une des parties banalise les problèmes des transports privés motorisés dans des zones urbaines limitées, l’autre préfère bannir la voiture de la ville. Les systèmes de trafic «intelligents» sont particulièrement difficiles à mettre en place dans un tel environnement. Partout où ils sont censés fluidifier le trafic – par exemple par le biais de systèmes de feux de signalisation intelligents, d’une planification du trafic guidée par les données ou de simples systèmes de guidage du trafic –, ils se heurtent à une résistance. Les embouteillages et la recherche de places de parc sont considérés comme une «juste punition» pour les automobilistes obstinés qui, malgré tous les efforts pour les tenir à distance, veulent traverser la ville sur quatre roues.

La ville intelligente libérale est basée sur cinq principes : intelligente, efficace, libérale, durable et urbaine. Les graphiques de cet article sont tirés de l’étude «20 ans de politique urbaine suisse» et montrent le classement des dix plus grandes villes suisses dans ces cinq domaines.

D’un point de vue économique cependant, les embouteillages et la recherche de places de parc correspondent plutôt au moyen le plus inefficace de contrôler le trafic. Les signaux de prix constitueraient une meilleure option, par exemple sous la forme de frais de stationnement basés sur la demande. Il serait concevable de vendre aux enchères des cartes de stationnement ou d’adapter les frais au volume de la circulation. Techniquement, cela pourrait être mis en œuvre sans aucun problème. Toutefois, les milieux favorables à l’automobile considèrent ces approches comme une violation du principe d’égalité ou rejettent une telle approche en raison des recettes supplémentaires qu’elles génèrent pour les autorités fiscales. Le fait est qu’il y a une énorme pénurie d’espace de transport dans les zones urbaines et que l’expansion des infrastructures est non seulement difficile, mais aussi coûteuse. Sans signaux de prix appropriés, cela entraîne une congestion.

De même, la politique est idéologiquement orientée vers un autre mode de transport, le vélo. Il est souvent salué comme une solution à tous les problèmes écologiques. Une exagération à laquelle le vélo ne peut répondre, mais qui conduit régulièrement à une utilisation inefficace de l’argent des contribuables. Les subventions gouvernementales pour les systèmes de location de vélos en sont des exemples. D’une part, elles sont en concurrence avec des fournisseurs privés et, d’autre part, elles ne sont souvent plus à jour sur le plan technologique en raison de leur localisation. Néanmoins, dans de nombreux endroits, la politique urbaine s’accroche à de tels systèmes.

La ville intelligente libérale est basée sur cinq principes : intelligente, efficace, libérale, durable et urbaine. Les graphiques de cet article sont tirés de l’étude «20 ans de politique urbaine suisse» et montrent le classement des dix plus grandes villes suisses dans ces cinq domaines.

Cependant, les critiques de la politique du vélo urbain se méprennent souvent sur les principaux avantages de ce mode de transport dans les zones urbaines : il est rentable, peu polluant et, surtout, peu encombrant. Une politique cycliste «intelligente» devrait donc se concentrer sur la mise en place des infrastructures nécessaires pour encourager le vélo, sans négliger les conditions topographiques ou l’attractivité des transports publics. Aucune piste cyclable ne peut transformer une colline escarpée en une route pour deux-roues. De plus, il n’appartient pas à l’Etat d’éduquer les gens à l’utilisation du vélo.

Plus de ville ne signifie pas moins de marché

Il faut reconnaître que la population des villes a des préférences politiques différentes de celles de la périphérie et des zones rurales. La demande de biens publics et la volonté de les financer y sont plus fortes et le soutien de l’Etat y est plus facilement accepté à plus grande échelle. Cela ne signifie pas pour autant que les services correspondants ne doivent pas être fournis aussi efficacement que possible.

Un exemple typique est la subvention pour la garde d’enfants extrafamiliale. Malgré les contributions de la Confédération et des cantons, cette responsabilité incombe en principe aux communes et aux villes. Conformément aux préférences de la population, les villes sont généralement plus favorables à la conciliation de la vie professionnelle et familiale que les petites localités. Cependant, la question est de savoir sous quelle forme ce soutien se fait.

En principe, il existe deux approches. D’une part, il y a la forme de subvention axée sur l’offre. Dans ce système, les fournisseurs de places en crèche bénéficient d’un soutien direct, ce qui devrait entraîner une baisse des prix pour les utilisateurs du service. Cette approche implique que l’administration sélectionne les prestataires qu’elle approuve. En règle générale, la subvention est limitée aux crèches et garderies traditionnelles et aux centres extrascolaires. D’autre part, la demande, c’est-à-dire les parents, peut également être subventionnée. Dans ce système, une partie des frais de garde d’enfants serait remboursée, quel que soit le prestataire choisi par les parents (un système de bons de garde d’enfants, qui pourraient être utilisés pour couvrir les frais, serait également envisageable. La ville de Lucerne utilise un tel système).

Intuitivement, la seconde approche, axée sur le marché, est plus «intelligente» : d’une part, elle donne aux parents une plus grande liberté de choix (idéalement aussi en ce qui concerne la forme de prise en charge, afin que les familles de jour etc. puissent être soutenues) ; d’autre part, elle oblige les prestataires à être beaucoup plus efficaces et de qualité, car le simple respect des exigences administratives ne serait plus suffisant pour survivre économiquement. Toutefois, les municipalités urbaines continuent généralement de s’appuyer sur un système axé sur l’offre, ce qui peut être dû à la fois à la résistance des prestataires (souvent urbains) et à une méfiance générale à l’égard des mécanismes de l’économie de marché.

La situation est similaire pour la politique culturelle. Il ne fait aucun doute que la population urbaine a une plus grande affinité pour la culture et est donc plus disposée à dépenser relativement plus d’argent public pour la promotion culturelle. Pas étonnant que les villes soient les hauts lieux culturels du pays. Cependant, la promotion culturelle est très souvent «dépendante du sentier» : ce sont surtout les institutions qui ont pu s’établir au fil des décennies qui sont soutenues. La politique urbaine les identifie souvent comme des phares dont le rayonnement dépasse largement les limites de la ville. Mais c’est précisément ce point de vue qui conduit à un regroupement rarement remis en question des fonds publics dans ces mêmes institutions. Cette «protection de l’existant» empêche l’innovation et conduit à une certaine inertie sur le long terme. En outre, selon l’institution soutenue, c’est essentiellement la consommation culturelle des couches aisées de la population, plus disposées à payer, qui est subventionnée.

Une politique culturelle «intelligente» ne doit pas être aveuglée par ces phares. En plus d’un financement de base limité de certaines institutions, le soutien public devrait en principe être alloué à des projets spécifiques. Cela garantirait une concurrence régulière pour l’obtention de fonds publics rares, ce qui favoriserait la qualité et l’innovation. Par conséquent, la répartition réelle des fonds ne doit pas nécessairement être différente de la répartition habituelle, mais tous les acteurs du secteur culturel bénéficieraient de conditions équitables et la concurrence entre les idées serait assurée.

La ville intelligente libérale est basée sur cinq principes : intelligente, efficace, libérale, durable et urbaine. Les graphiques de cet article sont tirés de l’étude «20 ans de politique urbaine suisse» et montrent le classement des dix plus grandes villes suisses dans ces cinq domaines.

Gestion moderne

Enfin, voyons la gestion administrative au sens strict. Les grandes villes sont des entités complexes et leurs administrations emploient autant de personnes que de grandes entreprises. Cela n’est pas comparable à l’administration moyenne des villages et des petites villes. Une conception professionnelle et agile est d’autant plus importante, sachant bien sûr que les administrations sont obligées d’appliquer la loi. En raison de sa forte intensité en personnel (par exemple par rapport à une entreprise industrielle), une organisation telle qu’une (grande) administration urbaine doit s’orienter vers les principes de la gestion moderne des ressources humaines. Il s’agit notamment de stratégies permettant de réagir aux évolutions futures telles que la numérisation ou la démographie. Il est encore plus important que l’administration soit perçue comme une unité et non comme un puzzle de départements individuels et de divisions administratives. Certaines villes suisses ne connaissent même pas le nombre moyen de jours de maladie de leurs employés – un indicateur simple et central de la gestion du personnel. Une administration municipale est plus que la somme de ses parties, et seule une gestion interdépartementale des ressources peut conduire à une utilisation efficace de ses moyens.

L’agilité est aussi un objectif de gestion administrative «intelligente». Pour assurer efficacement l’offre de biens publics, il faut de la flexibilité, peu de bureaucratie et une prise de risques financiers. Il n’est pas étonnant que le principe de la nouvelle gestion publique exige explicitement une séparation institutionnelle entre les acheteurs de services (gouvernement / administration) et les fournisseurs de services (entreprises publiques ou privées). Les entreprises indépendantes – comme les études économiques le montrent presque continuellement – produisent des biens et des services à moindre coût et génèrent ainsi le plus grand bénéfice pour les consommateurs et les contribuables (avec une réglementation adéquate, si nécessaire).

Pour les entreprises municipales (électricité, hôpitaux, élimination et recyclage des déchets, etc.), cela signifie qu’elles doivent être externalisées de l’administration avec un mandat de prestations. Considérez la pratique inverse : les entreprises intégrées dans l’administration sont obligées d’avoir des contrats, des décisions d’investissement, etc. toujours approuvés par le dirigeant concerné. Le processus politique connexe (par exemple par le biais de la procédure de co-rapport) est inefficace et rend la gestion économique extrêmement lente. De nombreuses villes suisses l’ont reconnu et ont au moins transféré leurs activités à des entreprises de droit public – la grande exception reste Zurich, où pratiquement toutes les entreprises sont encore fermement intégrées dans l’administration. Une organisation administrative véritablement «intelligente» irait beaucoup plus loin et, dans la mesure du possible, fonctionnerait avec des mandats de prestations aux entreprises du secteur privé.

La ville intelligente libérale est basée sur cinq principes : intelligente, efficace, libérale, durable et urbaine. Les graphiques de cet article sont tirés de l’étude «20 ans de politique urbaine suisse» et montrent le classement des dix plus grandes villes suisses dans ces cinq domaines.

Une ville intelligente libérée des freins idéologiques voit le marché non pas comme un ennemi, mais comme un instrument de soutien. Elle a une administration moderne et agile qui se considère comme une unité plutôt que comme une somme d’éléments individuels. Dans une telle structure, la politique se concentre sur la définition d’objectifs stratégiques plutôt que sur la microgestion. Un «gouvernement intelligent» ne se limite pas à promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies dans le système étatique. Les exemples présentés montrent que les conditions institutionnelles préalables sont décisives.

Ce texte a été publié comme chapitre du livre «Liberale Antworten auf urbane Fragen» de D. Zygmont, B. Habegger, S. Pflüger et M. Schmid (Eds.). Vous trouverez également de plus amples informations dans l’étude «20 ans de politique urbaine suisse – un bilan d’un point de vue libéral».