Es gehört zu den Trenderscheinungen, dass alles und jeder «smart» sein will und soll. In der Energiebranche ist schon seit längerem von «Smart Energy» die Rede, die dank eines «Smart Grid» (also eines intelligenten Verteilnetzes) die verschiedenen «Smart Homes» mit Strom versorgen soll. Die Autobauer träumen vom «Smart Vehicle», das durch «Smart Mobility» den Verkehr revolutionieren will. Und die Politik der Städte in- und ausserhalb der Schweiz scheint sich seit einigen Jahren die «Smart City» als ultimatives politisches Ziel gesetzt zu haben, das durch «Smart Government» der Städteregierungen erreicht werden soll.

Was aber heisst «smart» überhaupt? Der schwammige Begriff bedeutet mehr als bloss intelligent, er widerspiegelt auch Modernität, Pioniergeist, Visionäres, Alternatives oder einfach Neues. «Smartness»löst fast ungeteilten Zuspruch aus, doch gerade eine nähere Betrachtung der in der Regel skizzierten «Smart City»kann diese Begeisterung relativieren. Das Urban Institute – ein Beratungsunternehmen, das Städte auf dem Weg zur «Smart City» begleiten möchte – fasst das Konzept wie folgt zusammen:

«Smart City ist ein Sammelbegriff für gesamtheitliche Entwicklungskonzepte, die darauf abzielen, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten. Diese Konzepte beinhalten technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen.»

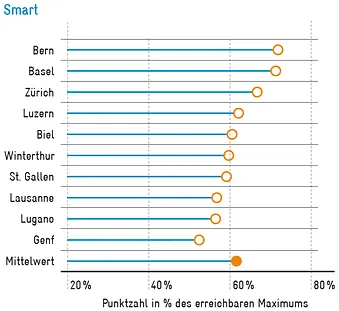

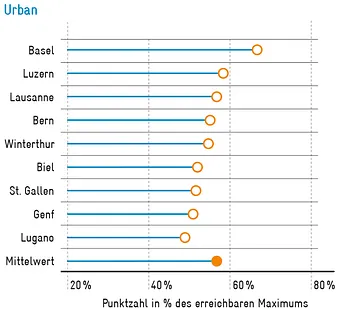

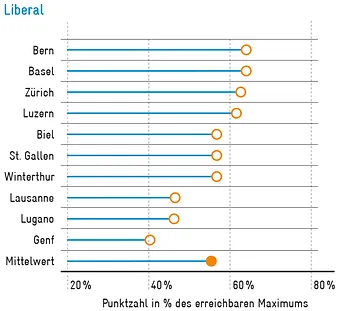

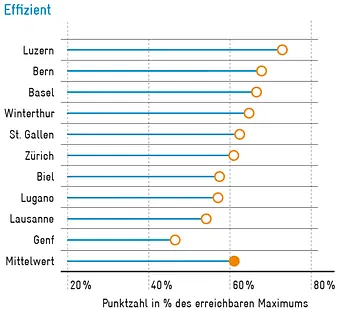

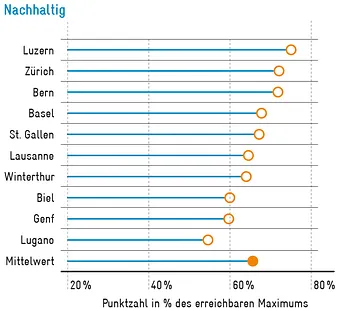

Die liberale Smart City basiert auf fünf verschiedenen Prinzipien: smart, effizient, liberal, nachhaltig und urban. Die Grafiken in diesem Beitrag stammen aus der Studie «20 Jahre Schweizer Stadtpolitik» und zeigen die Rankings der zehn grössten Schweizer Städte in diesen fünf Bereichen.

Auch wenn «Effizienz», «Technologieaffinität» und «Innovation» Attribute von «Smartness» sind, so impliziert die beschriebene Vision der Smart City – gerade in der gelebten Realität – vor allem eine weitere Sozialdemokratisierung der Stadtpolitik. Dies zeigt sich in der Konzeption vieler «Smart City»-Enthusiasten, die finanzpolitische Zielkonflikte oft negieren, die Bedeutung der Wirtschaft für die Stadtentwicklung unterschätzen und dazu tendieren, die eigene Vision der «Smart City» der Bevölkerung durch paternalistische, oft geradezu erzieherische Mittel aufzuoktroyieren. Das Smart-City-Konzept braucht eine Befreiung von ideologischem Ballast, um der angestrebten «Smartness» gerecht zu werden. Finanzielle und wirtschaftliche Realitäten dürfen nicht negiert und politische Ziele sollen nicht durch ideologisch fundierten Zwang verfolgt werden. Nachfolgend wird aufgezeigt, was diese um liberale Prinzipien adjustierte Version der Smart City für verschiedene stadtpolitische Themen bedeuten könnte.

Verkehrspolitik jenseits ideologischer Kampfgebiete

Kaum ein Thema bewegt die Politik der Schweizer Städte so stark wie die Mobilität, und bei kaum einem Thema scheinen die Gräben zwischen den politischen Lagern tiefer. Während die eine Seite die Probleme des motorisierten Individualverkehrs im begrenzten Stadtgebiet bagatellisiert, möchte die andere das Auto am liebsten aus der Stadt verbannen. «Smarte» Verkehrssysteme haben es in einem solchen Umfeld besonders schwer. Dort, wo sie den Verkehr verflüssigen sollen – z.B. durch intelligente Ampelsysteme, datengetriebene Verkehrsplanung oder schlichte Verkehrsleitsysteme –, stossen sie auf Widerstand der autokritischen Fraktionen. Stau und Suchverkehr gilt als «gerechte Bestrafung» uneinsichtiger Autofahrer, die trotz aller Bemühungen, sie fernzuhalten, auf vier Rädern das Stadtgebiet durchqueren wollen.

Die liberale Smart City basiert auf fünf verschiedenen Prinzipien: smart, effizient, liberal, nachhaltig und urban. Die Grafiken in diesem Beitrag stammen aus der Studie «20 Jahre Schweizer Stadtpolitik» und zeigen die Rankings der zehn grössten Schweizer Städte in diesen fünf Bereichen.

Allerdings sind Staus und Suchverkehr aus ökonomischer Sicht ziemlich die ineffizienteste Art der Verkehrssteuerung. Besser wären Preissignale, etwa in Form von Parkplatzgebühren, die sich an der Nachfrage orientieren. Denkbar wären eine Versteigerung von Anwohnerparkkarten oder Gebühren, die sich dem Verkehrsaufkommen anpassen. Technisch wäre dies problemlos implementierbar. Autofreundliche Kreise sehen mit solchen Ansätzen jedoch rasch das Gleichheitsprinzip verletzt oder lehnen ein solches Vorgehen aufgrund der zusätzlichen Erträge für den Fiskus prinzipiell ab. Fakt ist aber, dass der Verkehrsraum in urbanen Gebieten enorm knapp, ein Ausbau der Infrastruktur entsprechend nicht nur schwierig, sondern auch teuer ist, was ohne entsprechende Preissignale zu einer Überlastung führt.

Ähnlich ideologisch aufgeladen ist die Politik zu einem anderen Verkehrsträger, dem Velo. Nicht selten wird es als Lösung aller ökologischen Probleme gepriesen. Eine Überhöhung, der das Fahrrad nicht gerecht werden kann, die aber regelmässig zu ineffizientem Einsatz von Steuergeldern führt. Beispiele hierfür sind staatliche Förderungen von Veloverleihsystemen. Diese konkurrieren einerseits private Anbieter, anderseits sind sie oft aufgrund der Standortgebundenheit auch technisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Trotzdem hält die Stadtpolitik vielerorts eisern an solchen Systemen fest.

Die liberale Smart City basiert auf fünf verschiedenen Prinzipien: smart, effizient, liberal, nachhaltig und urban. Die Grafiken in diesem Beitrag stammen aus der Studie «20 Jahre Schweizer Stadtpolitik» und zeigen die Rankings der zehn grössten Schweizer Städte in diesen fünf Bereichen.

Allerdings verkennen Kritiker der städtischen Velopolitik auch oft auch die grossen Vorteile dieses Verkehrsträges im urbanen Gebiet: Es ist kostengünstig, emissionsarm und vor allem platzsparend. Eine «smarte» Velopolitik soll sich deshalb auf die Bereitstellung der nötigen Infrastruktur für das Vorankommen mit dem Fahrrad konzentrieren, dabei aber topografische Begebenheiten oder die Attraktivität des eigenen öffentlichen Verkehrs als limitierende Faktoren nicht ausser Acht lassen. Kein noch so breiter Veloweg macht einen steilen Hügel zur Zweiradroute. Eine Erziehung hin zu Velonutzung ist darüber hinaus ohnehin nicht Staatsaufgabe.

Mehr Stadt heisst nicht weniger Markt

Grundsätzlich ist anzuerkennen, dass die Bevölkerung von Städten über andere politische Präferenzen verfügt als die in Agglomerationen und auf dem Lande. Die Nachfrage nach öffentlichen Gütern und die Bereitschaft, diese zu finanzieren, ist höher, staatliche Unterstützung wird eher und in grösserem Umfang akzeptiert. Dies heisst allerdings nicht, dass die entsprechenden Leistungen nicht in einer möglichst effizienten Art und Weise erbracht werden sollen.

Ein typisches Beispiel ist die Subvention der ausserfamiliären Kinderbetreuung. Trotz Beiträgen von Bund und Kantonen ist diese prinzipiell Sache der Gemeinden und die Städte. Wie es den Präferenzen der Bevölkerung entspricht, unterstützen Städte die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Regel stärker als kleinere Ortschaften. Die Frage ist allerdings, in welcher Form diese Unterstützung erfolgt.

Prinzipiell gibt es zwei Ansätze: Einerseits existiert die angebotsorientierte Subventionsform. In diesem System werden Anbieter von Betreuungsplätzen direkt unterstützt, was entsprechend zu günstigeren Preisen für die Nutzer des Angebots führen soll. Dieser Ansatz impliziert, dass die Verwaltung jene Anbieter auswählt, die ihr genehm sind. In der Regel beschränkt sich die Subvention auf klassische Krippen und Horte. Anderseits kann aber auch die Nachfrageseite subventioniert werden, sprich die Eltern. In diesem System würde ein Teil der Kosten für die Betreuung rückerstattet, unabhängig davon, welchen Anbieter die Eltern auswählen (alternativ wäre auch ein System mit sogenannten Betreuungsgutscheinen denkbar, die zur Deckung der Kosten verwendet werden können. Die Stadt Luzern kennt ein solches System).

Intuitiv ist der zweite, marktorientierte Ansatz «smarter»: Einerseits lässt er den Eltern grössere Entscheidungsfreiheit (im Optimalfall auch bei der Form der Betreuung, so könnten auch Tagesfamilien usw. unterstützt werden), anderseits zwingt er die Anbieter viel stärker zu Effizienz und Qualität, da das simple Einhalten von Verwaltungsvorgaben nicht mehr ausreichen würde, um wirtschaftlich zu überleben. Allerdings setzen städtische Kommunen in der Regel trotzdem auf das angebotsorientierte System, was sowohl am Widerstand der (oft städtischen) Anbieter als auch an einem allgemeinen Misstrauen gegenüber marktwirtschaftlichen Mechanismen liegen mag.

Ähnlich sieht die Sachlage bei der Kulturpolitik aus. Unbestrittenermassen ist die urbane Bevölkerung kulturaffiner und entsprechend eher bereit, relativ mehr öffentliche Gelder für die Kulturförderung aufzuwenden. Kein Wunder sind die Städte die Kultur-Hotspots des Landes. Allerdings ist Kulturförderung sehr oft «pfadabhängig»: Unterstützt werden in erster Linie Institutionen, die sich über Jahrzehnte hinweg etablieren konnten. Die Stadtpolitik identifiziert diese oft als Leuchttürme mit Ausstrahlung weit über die Stadtgrenzen hinweg. Doch genau diese Sichtweise führt zu einer selten hinterfragten Bündelung der öffentlichen Gelder bei eben diesen Institutionen. Dieser faktische «Bestandesschutz» verhindert Innovation und führt langfristig zu einer gewissen Trägheit. Je nach unterstützter Institution wird darüber hinaus in erster Linie der Kulturkonsum von gut situierten Bevölkerungsschichten mit tendenziell höherer Zahlungsbereitschaft subventioniert.

«Smarte» Kulturpolitik darf sich von Leuchttürmen nicht blenden lassen. Neben einer allfälligen beschränkten Basisfinanzierung gewisser Institutionen sollte die öffentliche Unterstützung grundsätzlich auf konkrete Projekte verteilt werden. Damit wäre ein regelmässiger Wettbewerb um die knappen öffentlichen Mittel sichergestellt, was Qualität und Innovation fördert. Die tatsächliche Verteilung der Gelder muss in der Konsequenz nicht unbedingt anders aussehen als gewohnt, doch erhielten damit alle Kulturschaffenden gleich lange Spiesse, der Wettbewerb der Ideen wäre sichergestellt.

Die liberale Smart City basiert auf fünf verschiedenen Prinzipien: smart, effizient, liberal, nachhaltig und urban. Die Grafiken in diesem Beitrag stammen aus der Studie «20 Jahre Schweizer Stadtpolitik» und zeigen die Rankings der zehn grössten Schweizer Städte in diesen fünf Bereichen.

Verwaltungsführung nach modernen Prinzipien

Betrachten wir schliesslich noch die Verwaltungsführung im engeren Sinne. Grössere Städte sind komplexe Gebilde, ihre Verwaltungen beschäftigen gleich viele Leute wie Grossunternehmen. Mit durchschnittlichen Verwaltungen von Dörfern und Kleinstädten ist das nicht zu vergleichen. Umso wichtiger ist eine professionelle und agile Ausgestaltung, natürlich im Wissen darum, dass Verwaltungen der Rechtsumsetzung verpflichtet sind. Gerade aufgrund der hohen Personalintensität (z.B. im Vergleich zu einem Industriebetrieb) muss sich eine Organisation wie eine (Gross-) Stadtverwaltung an den Prinzipien des modernen Human-Resources-Managements orientieren. Dazu gehören Strategien, um auf zukünftige Entwicklungen wie Digitalisierung oder Demografie reagieren zu können. Noch wichtiger ist es, dass die Verwaltung als Einheit gesehen wird und nicht als Puzzle einzelner Departemente und Verwaltungsabteilungen. Gewisse Schweizer Städte kennen nicht einmal die durchschnittliche Anzahl Krankheitstage der Angestellten ihrer Gesamtverwaltung – eine eigentlich simple und zentrale Kennzahl des Personalmanagements. Eine Stadtverwaltung ist jedoch mehr als die Summe ihrer Teile, und nur ein bereichsübergreifendes Management der Ressourcen kann zum effizienten Einsatz der Mittel führen.

Auch Agilität ist Ziel einer «smarten» Verwaltungsführung. Um öffentliche Güter effizient anbieten zu können, sind Flexibilität, wenig Bürokratie und das Eingehen finanzieller Risiken nötig. Kein Wunder, fordert das Prinzip des New Public Management explizit eine institutionelle Trennung von Leistungskäufern (Regierung/Verwaltung) und Leistungserbringern (öffentliche oder private Unternehmen). Unabhängige Unternehmen – dies zeigt die ökonomische Forschung fast durchgehend – erbringen die Produktion von Gütern und Dienstleistungen am günstigsten und generieren damit den grössten Nutzen für die Konsumenten bzw. Steuerzahler (bei adäquater Regulierung, falls nötig).

Für städtische Betriebe (Strom, Spitäler, Entsorgung & Recycling usw.) bedeutet dies, dass sie ausgestattet mit einem Leistungsauftrag aus der Verwaltung ausgegliedert gehören. Man halte sich die gegenteilige Praxis vor Augen: In die Verwaltung integrierte Betriebe sind gezwungen, Verträge, Investitionsentscheide etc. immer durch die jeweilige Exekutive absegnen lassen. Der damit verbundene politische Prozess (z.B. durch das Mitberichtsverfahren) ist ineffizient und macht die wirtschaftliche Führung enorm träge. Viele Schweizer Städte haben das erkannt und ihre Betriebe zumindest in öffentlich-rechtliche Unternehmen übergeführt– die grosse Ausnahme bleibt Zürich, wo praktisch alle Betriebe noch fest in die Verwaltung integriert sind. Eine wirklich «smarte» Verwaltungsorganisation würde jedoch noch viel weiter gehen und wo möglich mit Leistungsaufträgen an privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen operieren.

Die liberale Smart City basiert auf fünf verschiedenen Prinzipien: smart, effizient, liberal, nachhaltig und urban. Die Grafiken in diesem Beitrag stammen aus der Studie «20 Jahre Schweizer Stadtpolitik» und zeigen die Rankings der zehn grössten Schweizer Städte in diesen fünf Bereichen.

«Smartness» als Frage des politischen Willens

Eine «smart» geführte und von ideologischem Ballast befreite Smart City sieht den Markt nicht als Feindbild, sondern als unterstützendes Instrument. Sie verfügt über eine moderne und agile Verwaltung, die sich als Einheit statt als Summe von Einzelteilen versteht. Die Politik konzentriert sich in einem solchen Gebilde auf die Festlegung strategischer Zielsetzungen statt aufs Mikromanagement. «Smart Government» heisst eben mehr, als den Einsatz neuer Technologien im Staatswesen vorantreiben zu wollen. Die aufgezeigten Beispiele zeigen, dass die institutionellen Voraussetzungen entscheidend sind.

Dieser Text ist als Kapitel im Buch «Liberale Antworten auf urbane Fragen» von D. Zygmont, B. Habegger, S. Pflüger & M. Schmid (Hrsg.) erschienen. Es kann bei der FDP Stadt Zürich zum Preis von 30 Fr. bezogen werden (info@fdp-zhstadt.ch, 043 343 99 69).

Weiterführende Informationen zum Thema: «20 Jahre Schweizer Stadtpolitik – Eine Bilanz aus liberaler Perspektive».