Verzichten Schweizer Unternehmen Jahr für Jahr freiwillig auf Milliarden von Franken an potenziellen Einsparungen? Wenn man manchen Gleichstellung-Aktivisten glaubt, muss dies der Fall sein. Auch Barbara Zimmermann von der Berner Fachhochschule, die sich in der NZZ vom 5. Februar 2016 kritisch zur Lohngleichstellungsstudie von Avenir Suisse äusserte, ist davon überzeugt. Im Artikel zweifelt sie daran, dass Frauen von allen Unternehmen stark gesucht würden, blieben ihnen rund 8 Prozent ihres Lohnes vorenthalten; somit würde der Kostenvorteil der Frauen rasch wieder verschwinden.

Gründe für die Lohndifferenzen

Laut Zimmermann setzt dies «perfekte Information» der Frauen bezüglich der herrschenden Lohnverhältnisse voraus. Das tut es aber nicht: Es reicht nämlich, dass sich die Unternehmen wegen ihrer Personalkosten sorgen. Könnten Unternehmen ihren weiblichen Angestellten deutlich weniger als gleich produktiven Männern zahlen, würden die Arbeitgeber nur weibliche Personen einstellen – egal, wie gut oder schlecht diese über ihre Lohnverhältnisse informiert sind. Für viele Firmen wäre dies eine weit einfachere Strategie als Rationalisierungen oder Verlegungen ins Ausland.

Bevor man den Arbeitgebern oder HR-Verantwortlichen (wovon übrigens nicht wenige Frauen sind) Diskriminierung vorwirft, müsste man sich über die zahlreichen Gründe im Klaren sein, die zu Lohndifferenzen führen. Der wichtigste Grund liegt in der Schwierigkeit, Karriere und Familie zu vereinbaren. Wie die in Harvard forschende Ökonomieprofessorin Claudia Goldin 2014 anlässlich ihrer Wahl als Präsidentin der renommierten American Economic Association bemerkt hat, vermögen Diskriminierungstheorien («Unternehmen haben Vorurteile») oder geschlechterspezifische Verhaltensmuster («Frauen verhandeln schlecht») nicht zu erklären, warum Lohndifferenzen erst mit dem Alter stark zunehmen. Auch ist damit nicht zu erklären, warum kinderlose Frauen in der Regel höhere Einkommen als Mütter erzielen und warum ihre Löhne nahe bei den Männerlöhnen liegen.

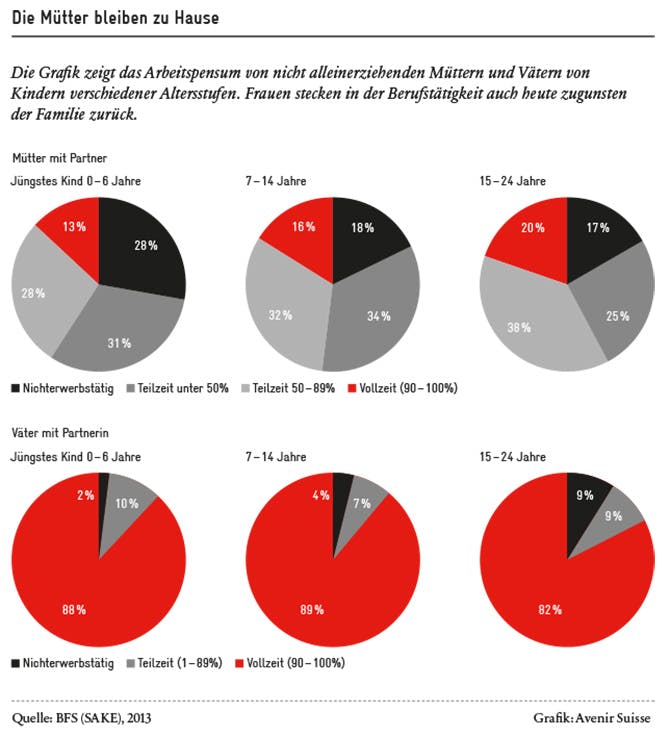

Diese Regelmässigkeiten, die auch in der Schweiz dokumentiert sind, führen Goldin und mit ihr zahlreiche weitere Forschende, deren Arbeiten in unserem Positionspapier besprochen werden, auf die eingeschränktere zeitliche und örtliche Flexibilität der Mütter zurück. Weil Frauen immer noch den grösseren Anteil der Haushalts- und Erziehungsarbeit verrichten, tendieren sie zur Teilzeitbeschäftigung, in der Schweiz oft mit Pensen unter 50 Prozent. Damit vergeben sie wichtige Karrierechancen, was letztlich zu tieferen Löhnen führt.

Lohnkontrollmodelle bergen viele Risiken

Viele Frauen würden allerdings ihr Arbeitspensum erhöhen, wenn die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser gewährleistet wäre. Frauen könnten in ihren beruflichen Ambitionen am besten unterstützt werden, wenn es gelänge, jene Hürden aus dem Weg zu schaffen, die einem stärkeren beruflichen Engagement entgegenstehen. Dazu gehören beispielsweise der Übergang zur wahlweisen Individualbesteuerung, die Deregulierung und der Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung sowie ein flexibel gestaltbarer Elternurlaub.

Hingegen sind die vom Bund geplanten und von Zimmermann begrüssten Lohnkontrollen abzulehnen – und dies nicht nur, weil sie den Unternehmen einen weiteren regulatorischen Eingriff aufbürden. Lohnkontrollmodelle, wie das vom Bund propagierte «Logib», bergen grosse Risiken für die Frauen selber. Denn welches Unternehmen möchte beim Lohntest durchfallen und offiziell als diskriminierend gebrandmarkt werden, nur weil es beispielsweise Mitarbeiterinnen eingestellt hat, die länger dem Arbeitsmarkt ferngeblieben sind und gemäss Logib mehr verdienen müssten? Diese Risiken wurden bei der vom Bund in Auftrag gegebenen Evaluation von Logib nicht berücksichtigt. Sie werden auch im erwähnten Gastbeitrag nicht erwähnt. Aufgrund einer Fehldiagnose droht nun eine Fehltherapie.

Dieser Text ist am 8. März 2016 in der «Neuen Zürcher Zeitung» erschienen.