„Bis dass der Tod uns scheidet“ – ein Satz, der in Anbetracht der Scheidungsraten von 36 Prozent wenig Gültigkeit hat. Paare geben sich das Versprechen in der Kirche, geschieden werden sie jedoch vor Gericht. Eine Notwendigkeit, denn jede Ehe wird im modernen Staat auf dem Standesamt geschlossen. Weniger konservativ als die Kirche ist sie trotzdem nicht. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, deshalb muss sich auch das Modell der Ehe aus ihrem patriarchalischen und konservativen Käfig befreien.

Die Ehe in der Schweiz hat mit einer liberalen Gesellschaft nicht viel gemein. Die zivilrechtliche Ehe gleicht einem exklusiven Club, der nicht nur einem Teil der Bevölkerung den Eintritt verwehrt, sondern auch seine Mitglieder gegenüber Nichtmitgliedern privilegiert. Klingt für einen privaten Club legitim, handelte es sich dabei nicht um eine staatliche Institution. Davon ausgeschlossen sind bis anhin homosexuelle Paare. Der Staat macht die Mitgliedschaft und den Zugang zu den damit einhergehenden Privilegien abhängig von der sexuellen Orientierung einer Person. Zwar haben gleichgeschlechtliche Paare die Option der eingetragenen Partnerschaft, diese beinhaltet jedoch nicht die gleichen Rechte wie die Ehe, darunter die Möglichkeit zur Adoption. Es steht dem Staat nicht zu, sich in diesen Bereich des Lebens derart einzumischen.

Bild: Tallie Robinson / Unsplash

Die Debatte um die „Ehe für Alle“ ist emotionsgeladen. Aus christlich-konservativen Kreisen stammt der Einwand, die Ehe sei nur als Bund zwischen Frau und Mann bestimmt. Während die Bedeutung der Ehe für den Staat einen reinen rationalen Wert hat, nämlich eine bürokratische und rechtliche Vereinfachung, besitzt die Ehe in der Bevölkerung einen emotionalen Charakter. Die Ehe als höchstes Gut der Gesellschaft, ein fester Bestandteil der Familiengründung, ein heiliger Bund, den man mit religiösen und konservativen Werten verknüpft.

Dabei wurde bereits im Mittelalter geheiratet, ohne dass dabei die Kirche eine grosse Rolle gespielt hätte. Die Kirche übernahm zwar zwischenzeitlich das Ehe-Monopol, die Eheschliessung in der Kirche war sogar obligatorisch, Humanismus und die Aufklärung entzogen es ihr jedoch wieder. Die Französische Revolution führte 1792 in Frankreich zur Ziviltrauung. Den Begriff „Ehe“ behielt der Staat derweil bei und damit auch dessen religiös-emotionale Konnotation. Sie verhindert eine vollkommene Trennung zwischen Kirche und Staat. Doch Emotionen, die sich auf die religiösen Absichten der Eheschliessung beziehen, gehören in die Kirche, nicht auf das Standesamt.

Die Ehe diskriminiert auch finanziell

In einem liberalen Staat sind vor dem Recht alle gleich zu behandeln. Die Schweiz verzichtet jedoch nicht nur im Falle der sexuellen Orientierung darauf, sondern auch beim Steuerregime: Das Schweizer Gesetz diskriminiert zwischen Ehe, Konkubinat und Alleinstehenden. Zum Beispiel, wenn ein Ehepaar nur ein Einkommen hat: In diesem Fall zahlt das Paar, durch die Ehe gemeinsam besteuert, um einiges mehr als ein unverheiratetes Paar, das einzeln besteuert wird.

Diese sogenannte „Heiratsstrafe“ wollte die CVP per Volksinitiative im Jahr 2016 abschaffen. Sie wurde jedoch vom Stimmvolk abgelehnt – sei es wegen der diskriminierenden Ehedefinition oder den, wie später bekannt wurde, fehlerhaften Zahlen des Bundes. Die Zahl der unter diesem Steuerregime betroffenen Paare mag zwar hoch sein, doch die Initiative löst nur einen Teil des Problems. Konkubinatspaare, bei denen nur eine Person verdient, zahlen deutlich mehr Steuern, als wenn sie verheiratet wären. Hier besteht also gar ein Ehe-Bonus. Bei Paaren, bei denen nur eine Person zum Einkommen beiträgt, wird ein steuerlicher Anreiz geschaffen, zu heiraten. Auf der Strecke bleiben die Singles.

Bild: Nathan Walker / Unsplash

Sich auf ein Steuersystem zu einigen, in dem niemand bevorteilt wird, ist eine Herkulesaufgabe. Es gibt jedoch eine Lösung, welche die ungleiche Behandlung aufgrund des Zivilstandes aufhebt: die Individualbesteuerung. Dieses Modell hätte zur Folge, dass jedes Individuum basierend auf ihrem oder seinem Einkommen besteuert wird, sie ist also zivilstandneutral. Zusätzlich würden Verheiratete keine Privilegien mehr erhalten. Warum sollten sie auch?

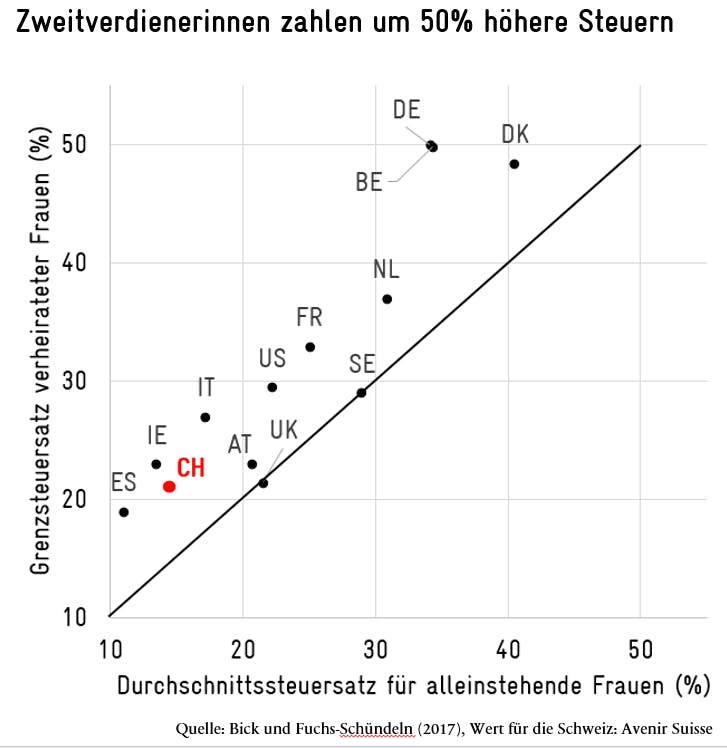

Die Individualbesteuerung kann sogar noch mehr: Im aktuellen Steuersystem lohnt es sich nämlich für die Zweitverdienerin ab einer gewissen Einkommenshöhe nicht mehr zu arbeiten, da das Paar durch das zusätzliche Einkommen in eine höhere Steuerklasse gelangt. Betroffen davon sind mehrheitlich Frauen, da hauptsächlich sie Teilzeit arbeiten. Auf dieses Problem wies bereits die OECD hin, die nebst den hohen Kosten für die ausserfamiliäre Kinderbetreuung diese negativen Erwerbsanreize für Zweitverdiener als Hauptursache dafür nennen, warum die Erwerbsquote an Vollzeitäquivalenten von Frauen auch 2019 bei nur 60 Prozent liegt. Als eine Lösung schlägt die OECD die Individualbesteuerung vor, wie sie in 18 europäischen Ländern bereits zumindest wahlweise eingeführt wurde.

Die horizontale Achse zeigt den Durchschnittssteuersatz für das Durchschnittseinkommen von verheirateten, kinderlosen, erwerbstätigen Frauen. Die vertikale Achse gibt an, um wieviel Prozent die Steuerrechnung eines Ehepaars zunimmt, wenn die Ehepartnerin erwerbstätig wird. Auch unser Steuersystem bestraft Zweitverdienerinnen: Für die Durchschnittsverdienerin sind Einkommenssteuern und Sozialabgaben um rund 50% höher als im Falle einer individuellen Besteuerung.

Das Potenzial der Individualbesteuerung auf die Quote erwerbstätiger Frauen zeigt eine kürzlich publizierte Studie, die Ecoplan im Auftrag der Müller-Möhl-Foundation und Alliance F erstellt hat. Allein durch die Abschaffung der steuerlichen Hemmnisse der Bundessteuer könnten 19’000 zusätzliche Erwerbstätige (Vollzeitäquivalente) den Arbeitsmarkt bereichern. Schaffen auch die Kantone und Gemeinden diese Hemmnisse ab, rechnet Ecoplan mit bis zu 60’000 Vollzeitäquivalenten. Die Individualbesteuerung schafft Hürden ab, die Frauen vom Arbeitsmarkt fernhalten und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Gleichstellung. Der Schweizer Arbeitsmarkt braucht die Frauen aber auch aus einem anderen Grund: Wegen einer Demografielücke könnten der Schweizer Wirtschaft bis 2030 bis zu einer halben Million Arbeitskräfte fehlen.

Paare, die ihr Leben längerfristig gemeinsam verbringen wollen, sollten rechtliche Aspekte auch gemeinsam regeln können. Dazu ergibt ein Bund von Verträgen, wie ihn bis anhin die Ehe erfüllt, durchaus Sinn. Der Hauptgrund für die Eheschliessung ist hauptsächlich– neben der Liebe natürlich – die soziale Absicherung. Doch dieser Bund, den zwei Menschen vor dem Staat eingehen, darf nicht diskriminieren: weder nach Zivilstand noch nach sexueller Orientierung. Die Debatte um die Ehe muss dazu rationaler werden – und das kann sie nur, wenn der Staat sie als das behandelt und benennt, was sie als staatliche Institution ist: ein Standardvertrag zwischen einem Paar und dem Staat.