In der Debatte über die Masseneinwanderungsinitiative spielte ein Argument eine gewichtige, vielleicht zentrale Rolle: Die Anhänger einer Begrenzung der Zuwanderung behaupteten, die Nachteile des Zustroms ausländischer Arbeitskräfte würden durch die Vorteile nicht aufgewogen. Das Wort vom «Dichtestress» machte die Runde. Das migrationsgetriebene Wachstum belaste Umwelt und Infrastruktur in so hohem Masse, dass sich dies mit dem Wohlstandsgewinn keinesfalls rechtfertigen lasse. Dieser sei nämlich fast inexistent. Zwar sei die Schweiz seit der Einführung der Personenfreizügigkeit mit der EU wirtschaftlich gewachsen, aber nur als Ganzes, nicht jedoch pro Kopf der Bevölkerung. Mit anderen Worten: Den bisherigen Bewohnern des Landes gehe es wegen der Zuwanderung wirtschaftlich nicht besser, in Sachen Lebensqualität aber schlechter.

Unsichtbares Wachstum

Abgesehen davon, dass man nicht weiss, ob das Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf ohne Zuwanderung nicht gesunken wäre, krankt die Behauptung an einem zu engen Begriff des Wirtschaftswachstums. Die Menschen können den Wohlstandsgewinn, den ihnen der Anstieg der Produktivität gewährt, nämlich auf zwei Arten «konsumieren». Sie können mehr Güter und Dienstleistungen kaufen, oder sie können auf dem ursprünglichen Konsumniveau verharren und dafür weniger lang arbeiten. Letzteres wird im BIP pro Kopf nicht sichtbar.

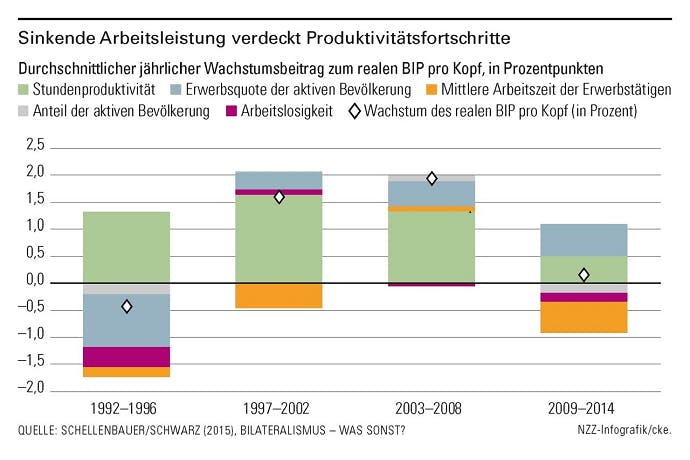

Unsere wirtschaftspolitische Grafik aus dem Buch «Bilateralismus – was sonst? Eigenständigkeit trotz Abhängigkeit» (Schellenbauer/Schwarz, Zürich 2015) versucht dies auszuleuchten. Sie zerlegt das Wachstum in verschiedene Wachstumstreiber (Stundenproduktivität, Arbeitslosigkeit, Erwerbsquote der aktiven Bevölkerung, Anteil der aktiven Bevölkerung, mittlere Arbeitszeit der Erwerbstätigen). Deren Addition ergibt das reale Wachstum des BIP pro Kopf – und dieses war in der Schweiz über die Periode 1992 bis 2014 hinweg tatsächlich nicht berauschend. Mit 0,9% jährlich lag es unter dem der Nachbarländer Österreich (1,4%), Deutschland (1,2%) und Frankreich (1%).

Besser sieht es aus, wenn man die besonders schwache Periode 1992 bis 1996 (–0,4%) weglässt, die in der Schweiz dann zu einigen Strukturreformen führte. 1997 bis 2002 kam die Schweiz immerhin auf real 1,6% jährlich, 2003 bis 2008 glänzte sie gar mit 1,9%. Und selbst die mageren 0,2% in der Zeit von 2009 bis 2014 waren so mager nicht, wenn man bedenkt, dass dies die Jahre nach der Finanzkrise waren, in denen die Wirtschaft in vielen Ländern schrumpfte. Jedenfalls gehört die Schweiz ab 2010 zu den Spitzenreitern unter den OECD-Ländern.

Ausser in der Boomperiode 2003 bis 2008 wurde in allen Phasen ein Teil der Produktivitätsgewinne von Rückgängen des Arbeitseinsatzes, vor allem Verkürzungen der durchschnittlichen jährlichen Arbeitszeit, «weggefressen». Am deutlichsten wird dies 1992 bis 1996. Die Stundenproduktivität stieg damals zwar um 1,3%, aber alle anderen Komponenten waren gegenläufig. Der Anteil der aktiven Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung ging zurück, die Erwerbsquote (der Anteil der aktiven Bevölkerung, der arbeitet bzw. Arbeit sucht) ebenfalls. Dazu kamen die steigende Arbeitslosigkeit und eben der Rückgang der durchschnittlichen Arbeitszeit. Alles zusammen bewirkte, dass die Wertschöpfung pro Kopf trotz den Produktivitätsfortschritten sogar abnahm.

Fleissige Ausländer

In der jüngsten Beobachtungsperiode fiel der Rückgang der Arbeitszeit besonders ins Gewicht. Er war sogar stärker als der Produktivitätsgewinn. Vermutlich wurde die These vom fehlenden Wohlstandsgewinn der Schweiz vor allem von dieser Entwicklung der letzten Jahre geformt. Klar ist: Ohne die Erhöhung der Erwerbsquote der aktiven Bevölkerung wäre das BIP pro Kopf geschrumpft.

Die Entwicklung der Erwerbsquote hat im mehrjährigen Durchschnitt ausser in den 1990er Jahren immer einen positiven Wachstumsbeitrag geliefert. Das ist nicht zuletzt den Zuwanderern zu verdanken, die in die Schweiz kommen, um hier zu arbeiten und Geld zu verdienen, und daher eine höhere Erwerbsquote aufweisen als die ansässige Bevölkerung. Und noch ein zweiter Wachstumstreiber profitiert von den Zuwanderern: Da diese im Durchschnitt jünger sind als die bisherigen Bewohner des Landes, bremsen sie den Rückgang des Anteils der aktiven Bevölkerung.

Freizeit statt Geld

Man mag einwenden, die in der Grafik gezeigte Reduktion der Arbeitszeit erfolge oft unfreiwillig, als Reaktion auf eine ungenügende Nachfrage nach Arbeit. Das wird sicher da und dort der Fall sein, doch dürfte die freiwillige Reduktion der Arbeitszeit überwiegen. Dafür spricht zum einen die sehr niedrige Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Zum anderen deutet auch anekdotische Evidenz in diese Richtung. Ausländische Arbeitgeber zeigen sich manchmal erstaunt, wie viele Menschen sich hierzulande für Freizeit statt Geld entscheiden, indem sie Teilzeit arbeiten, bei Dienstaltersgeschenken für Ferien statt Auszahlung optieren oder unbezahlte Ferien beziehen. Der Wohlstand erlaubt es: Man kann sich auch mit weniger Arbeit sehr viel leisten.

Damit schliesst sich der Kreis: Man verkennt die Bedeutung der Zuwanderung als Wachstumstreiber, wenn man jenes Wachstum, das in Form von weniger Arbeitseinsatz und mehr Freizeit konsumiert wird, ausblendet.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in der Publikation «Bilateralismus – was sonst?».

Dieser Artikel wurde am 31. Dezember 2015 in der «Neue Zürcher Zeitung» publiziert. Mit freundlicher Genehmigung der «Neuen Zürcher Zeitung».