Die ärmsten Schweizer haben ebenso viel Einkommen wie die reichsten Chinesen und deutlich mehr als die reichsten Inder. Dies stellt ein renommierter Experte für die weltweite Ungleichheit fest.

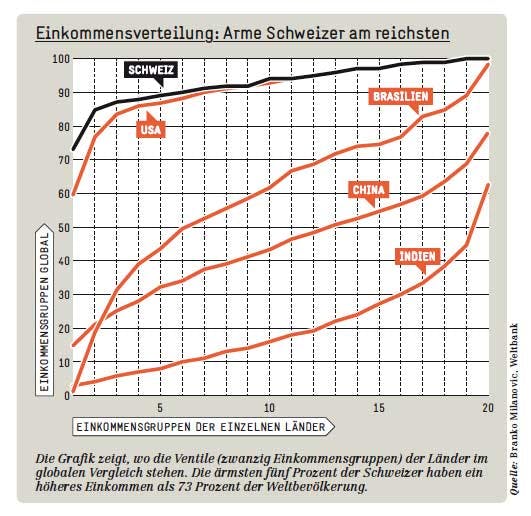

Mit einer Grafik, die vier Linien zeigt, erregte Branko Milanovic grosses Aufsehen. Der Ökonom der Weltbank zählt zu den Spezialisten für globale Ungleichheit. Seine umfangreichen Studien zur Verteilung von Einkommen und Vermögen weltweit sind in einem unlängst erschienenen Buch zusammengefasst: «The Haves and the Have-Nots». Der erwähnte simple Chart zeigt die Einkommensverteilung in vier der grössten Länder und setzt sie in Beziehung zur weltweiten Verteilung. Die Kurve für Brasilien verläuft annähernd diagonal von links unten nach rechts oben. Das bedeutet, dass in diesem Land die Einkommen extrem ungleich verteilt sind: Die ärmsten Brasilianer zählen auch weltweit zu den Ärmsten, die reichsten auch im internationalen Vergleich zu den Reichsten. Die flacheren Kurven für die USA, für Indien und China zeugen von einer gleichmässigeren Einkommensverteilung – allerdings auf sehr unterschiedlichem Niveau. Spannend an der Darstellung ist aber vor allem, dass die Kurve der USA genau dort anfängt, beim 60. Perzentil der weltweiten Verteilung, wo jene von Indien aufhört. Das heisst: Die ärmsten fünf Prozent der Amerikaner kommen auf ein ähnliches Durchschnittseinkommen wie die reichsten fünf Prozent der Inder. (Würde man nur das unterste beziehungsweise oberste Prozent vergleichen, käme man zu einem anderen Ergebnis).

Wie sieht diese Grafik für die Schweiz aus? Branko Milanovic hat auf Anfrage seine Graphik neu gezeichnet und um die Schweiz ergänzt. Sie zeigt, dass das Realeinkommen selbst der ärmsten 5% der Schweizer über dem Einkommen von 73% der Menschheit liegt und dass es diesen armen Schweizern im Durchschnitt besser geht als den über 50 Millionen reichsten Indern. Gleichzeitig gilt aber: Wenn die USA oder die Schweiz «Entwicklungsländern» mit einer Verteilung wie jener von Brasilien helfen, kommt dies indirekt viel reicheren zugute als sie selbst es sind.

Gerhard Schwarz (basierend auf der Kolumne von G.S. in der NZZ vom 26.3. 2011)