Folgt man den aktuellen Debatten um die Verteilung des Wohlstands, könnte man fast meinen, nicht Armut sei das Problem, sondern Reichtum. «Immer mehr Millionäre in der Schweiz» scheint etwa nicht mehr Leistungsausweis vernünftiger Politik zu sein, sondern Problembeschrieb. Daraus folgen Forderungen nach höheren Steuern und Lohnbeschränkungen für Topverdiener.

Dabei gäbe es einigen Anlass zu grösserer Differenziertheit. Es mag in den Ohren vieler frevelhaft tönen, aber: Es gibt so etwas wie ein «optimales» Mass an Ungleichheit. Wo dieses liegt, lässt sich jedoch schwer beantworten. Eine der «fundamentalsten und umstrittensten» (Andersen/Maiborn 2016) Fragen der heutigen Ökonomie lautet denn auch: wie muss die Wertschöpfung menschlichen Tuns verteilt werden, damit sich eine Volkswirtschaft am besten zum Wohle aller entwickelt? Drei Einschätzungen lenken die Diskussion über die Verteilung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit in eine gehaltvolle Richtung:

- Die Zahl der Superreichen ist gestiegen. Das muss uns nicht beunruhigen.

- Ungleichheit ist nicht automatisch schlecht und Umverteilung nicht per se gut.

- Was uns interessieren sollte, ist die gesellschaftliche Mobilität. Bei tiefer Mobilität ist Ungleichheit schwerer ertragbar als bei hoher.

Wohlstand schaffen oder verwalten?

Superreiche stehen oft im Mittelpunkt der Debatten um die Verteilung des Wohlstands in der heutigen Zeit. Das ist einerseits verständlich – einige wenige Exponenten haben in der Vergangenheit mit exorbitanten Auswüchsen zuweilen ein gar einfaches Feindbild geboten. Es sind aber Zweifel daran erlaubt, ob mit diesem Fokus Wesentliches über die Verteilung des Wohlstandes in einem weiteren Sinne ausgesagt werden kann. Die Diskussion scheint vielmehr von Wertvorstellungen (wie viel ist genug?) und zuweilen von Neid getrieben – jenen, die es schwer haben im Leben, hilft das nicht weiter. Interessant ist aber ein Blick auf die Entwicklung der Gründe für enormen Reichtum. Caroline Freund, Senior Fellow am Peterson Institute, hat dazu in ihrem Werk «Rich People Poor Countries» als erfrischend nüchterne Betrachterin Daten zusammengetragen.

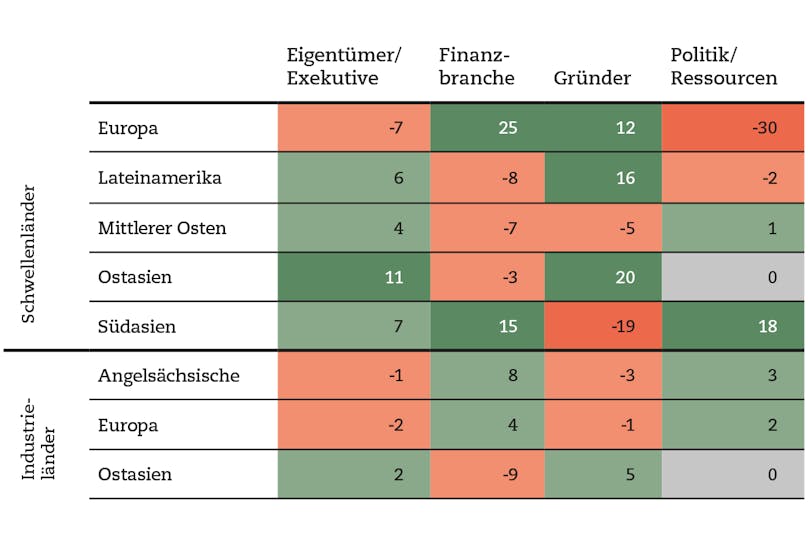

Abb. 1: Die Struktur der Reichsten ändert sich. Die Grafik zeigt die Veränderung der Anteile an allen Milliardären der jeweiligen Regin, in Prozentpunkten. (Eigene Darstellung. Quelle: Freund (2016): Rich People Poor Countries)

In ihrer Analyse zeigt Freund z.B., dass der Anteil der Milliardäre, die diesen Status durch Erbe erlangt haben, gesunken ist – in den Schwellenländern sehr deutlich von 43 Prozent im Jahr 2001 auf 21 Prozent im Jahr 2014, in den Industrieländern immerhin von 42 Prozent auf 37 Prozent. Geändert hat sich im selben Zeitraum auch das Kräfteverhältnis zwischen Industrie und Schwellenländern: Lebten 2001 in den Schwellenländern mit 102 Milliardären nur gerade ein Fünftel aller Milliardäre, so waren es 2014 mit 705 schon 43 Prozent. Drittens gab es auch Verschiebungen bei den Ursprüngen des grossen Reichtums (siehe Abbildung 1). Unterschieden werden dabei die Kategorien «Eigentümer/Exekutive», «Finanzbranche», «Gründer» und jene, die im Zusammenhang mit natürlichen Ressourcen und Politik zu Reichtum gekommen sind – von den vier Kategorien also sicher die am wenigsten erwünschte. In den angelsächsischen Gebieten und dem reicheren Teil von Europa hat die Finanzbranche etwas mehr Gewicht bekommen (+8 Prozentpunkte bzw. +4 Prozentpunkte), in Ostasien sind es Gründer (+5 Prozentpunkte). In den Schwellenländern sind die Veränderungen zwischen 2001 und 2014 deutlich grösser: Um satte 30 Prozentpunkte etwa hat im weniger entwickelten Teil Europas der Anteil der durch Rohstoffe und Politiknähe reich gewordenen Personen abgenommen – und um fast gleich viel (25 Prozent) in der Finanzbranche zugenommen – eine durchaus erfreuliche Entwicklung, könnte man sagen. Insgesamt zeigt sich aber ein uneinheitliches Bild. In Südasien hat beispielsweise der Anteil von durch Politiknähe Reichgewordenen deutlich zugenommen.

Freund widerlegt in ihrem Buch auch die weitverbreitete Meinung, wo einige wenige Milliarden hätten, leide der Rest der Bevölkerung darunter. Ganz im Gegenteil: zum einen besteht zwischen der Anzahl Superreichen und der Ungleichheit – z.B. gemessen als Anteil der Einkommen, der zum reichsten Prozent fliesst – im Ländervergleich kein zuverlässiger Zusammenhang. Das entlarvt die Debatte als Wertdebatte. Zum anderen zeigt sich, dass es gerade die Superreichen und ihre grossen Firmen sind, die jenen Ländern, die im internationalen Vergleich noch einen Rückstand aufweisen, ermöglichen aufzuholen. Das ist der springende Punkt: Entscheidend ist nicht die Frage «Milliardär vs. Nichtmilliardär», sondern ob ein Milliardär zum Wohlstand beiträgt oder nur abschöpft, «Rentseeking» betreibt oder verwaltet.

Umverteilen oder wachsen?

«Was würden Sie vorschlagen, um die Ungleichheit zwischen Reich und Arm in Ihrem Land zu verringern? Hohe Steuern für Wohlhabende und Unternehmen, um Programme für die Armen zu finanzieren, oder tiefe Steuern, um Investitionen und Wachstum zu fördern?» Man ist geneigt, mit ersterem zu antworten. Ist ja logisch: Wenn wir jenen, die viel haben, etwas wegnehmen und es jenen geben, die wenig haben, sinkt die Ungleichheit. Allein, so einfach ist es nicht.

Das namhafte PEW Research Institute stellte diese Frage zehntausenden Personen in der ganzen Welt. Überraschenderweise vertrat in über der Hälfte der im Datensatz enthaltenen Länder eine relative Mehrheit der befragten Personen die Meinung, tiefere und nicht höhere Steuern seien das richtige Mittel, um Ungleichheit zu verringern. Das ist erstaunlich. Den Antwortenden musste ganz offensichtlich eine längerfristige Perspektive vorschweben, mit dem Ziel, gesamthaft mehr Wohlstand zu generieren. Dafür spricht auch, dass Personen aus Schwellen und Entwicklungsländern weniger Zustimmung für höhere Steuern äusserten als Personen aus Industrieländern. So würden Unterschiede zwischen Arm und Reich nicht durch Umverteilung verringert, sondern durch Wachstum, das generell auch ärmeren Schichten zusätzliche Chancen eröffnet.

Die Umfrageergebnisse zeigen also eindrücklich, dass auf Ungleichheit nicht immer mit mehr Umverteilung reagiert werden muss. Grund dafür ist auch eine kaum besprochene Eigenheit von wirtschaftlicher Ungleichheit: Sie ist keinesfalls immer schlecht. Es gibt vielmehr, im Sinne des WeltbankÖkonomen Francesco Ferreira, gute und schlechte Ungleichheit. Die gute Ungleichheit sei nötig, um Anreize zu bieten, hart zu arbeiten. Schlecht ist die Ungleichheit dann, wenn sie nicht mehr Motivationsgrundlage ist, sondern den etablierten Kräften verhilft, den Status quo zu zementieren. Der Fall wäre das, wenn der Zugang zu Bildung oder Gesundheitsversorgung nicht gewährleistet ist oder wenn Politik massgeblich durch Partikularinteressen geprägt ist und nicht im Sinne der Volkswirtschaft als Ganzes gestaltet wird. Darum kann es durchaus eine gute Lösung sein, Ungleichheit nicht durch Umverteilung aufzuheben, sondern in erster Linie wachstumsfreundliche Rahmenbedingungen für alle sicherzustellen. Aufstrebende Kräfte finden so einen guten Nährboden, um aus eigener Kraft und nicht nur durch Fiskus’ Gnaden zur Reduktion der Unterschiede beizutragen.

Gleiche Chancen?

Ein Urteil zur Einkommensungleichheit ist also schwieriger als erwartet. Ist wenigstens die Forderung nach Chancengleichheit unumstritten? Nicht unbedingt. Denn was unter «Chancengleichheit» verstanden werden sollte, ist alles andere als eindeutig. Tatsächlich könnte fast jede beliebige Forderung nach Umverteilung darunter subsumiert werden – so könnte z.B. nicht nur der Zugang zu universitärer Bildung, sondern auch der Zugang unter gleichen finanziellen Rahmenbedingungen gefordert werden – wenn Studierende aus reichem Hause nicht nebenbei jobben müssen, dann sollen es andere auch nicht tun müssen, wäre wohl das Argument.4 Wir definieren «Chancengleichheit» hier daher als Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum seine Position in der Einkommensverteilung massgeblich durch Strebsamkeit und Talent beeinflussen kann. Diese Art der Chancengleichheit ist unumstritten wünschbar.

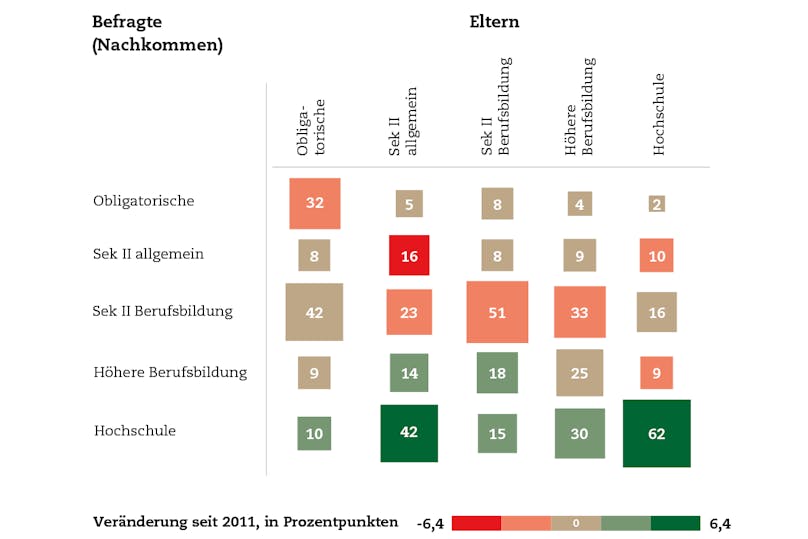

Abb. 2: Bildungsmobilität Schweiz (2016): Anteile in Prozent der Nachkommen. Eigene Darstellung. Quelle: BFS-Mikrozensus Aus- und Weiterbildung (MZB)

Zumindest aus globaler Perspektive ist das Verdikt zur Chancengleichheit deutlich: Es gibt keine! Den stärksten Einfluss auf das erwartbare Einkommen hat das Herkunftsland. 60 Prozent der Variabilität des globalen Einkommens lassen sich durch den Geburtsort erklären. Der Teil des Einkommens, der durch Einsatz tatsächlich beeinflusst werden kann, ist aus dieser Warte geradezu verschwindend klein. Glück hat, wer an reichem Ort geboren ist. Umfragen, etwa vom Bundesamt für Statistik, nähren aber zumindest die Zuversicht, dass das Bewusstsein dafür steigt. Fast 70 Prozent der Schweizer wünschten sich zuletzt eine Schweiz, in der Migranten die gleichen Chancen wie Schweizer haben. Das sind fast zehn Prozentpunkte mehr als drei Jahre zuvor (2012).

Innerhalb eines Landes interessiert vor allem die intergenerationelle, soziale Mobilität. Ein nützliches Kriterium dafür ist z.B. der Vergleich der Bildungsabschlüsse von Erwachsenen mit jenen ihrer Eltern. Sind sie höher, spricht man von Aufwärtsmobilität. Hierzulande ist die Datenlage dazu leider relativ dürftig. Bei den wenigen auch zu früheren Jahren verfügbaren Zahlen, die internationale Vergleiche ermöglichen, schloss die Schweiz eher schlecht ab. Jüngere Untersuchungen zeigten auf, dass im internationalen Vergleich ein geringerer Teil der Menschen besser ausgebildet ist als ihre Eltern und dass sich «geburtsbestimmte Hierarchien» nicht entscheidend abgeschwächt haben. Auch die aktuellsten Zahlen des Bundes bestätigen bei der Bildung eine ausgeprägte Pfadabhängigkeit, wie die obenstehende Abbildung zeigt. Sie stellt für verschiedene Bildungsabschlüsse von Eltern dar, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihre erwachsenen Nachkommen einen bestimmten Abschluss erlangt haben. Dazu ein Lesebeispiel: 32 Prozent der Kinder, deren Eltern bloss eine obligatorische Ausbildung absolviert hatten, haben ebenfalls nur diesen Abschluss erreicht, nur 10 Prozent haben dagegen einen Hochschulabschluss erlangt. Auf der anderen Seite der Bildungshierarchie ist die Situation analog: Von Eltern mit Hochschulabschluss haben nur 2 Prozent der Kinder nur obligatorische Bildung erlangt, 62 Prozent dagegen absolvierten ebenfalls ein Hochschulstudium.

Im Vergleich zu 2011, dem letzten vorherigen Datenpunkt, belegen die dargestellten Zahlen aber zumindest eine gewisse Dynamik, wie die Einfärbung der Vierecke zeigt. Immer weniger Nachkommen von Eltern mit obligatorischer Bildung verbleiben auf diesem Bildungsniveau (–3 Prozentpunkte), dafür stieg der Anteil jener, die aus diesem Elternhaus ein Hochschulstudium absolvieren (+2 Prozentpunkte). Am ausgeprägtesten war die Veränderung indes bei Nachkommen von Eltern mit Hochschulbildung. Durchliefen 2011 noch 56 Prozent der Nachkommen ebenfalls ein Hochschulstudium, waren es 2016 sogar noch 6 Prozentpunkte mehr. Ein Gesamtfazit bleibt schwierig, die Zunahme in der Bildungsmobilität ist nicht überall eindeutig.

Hauptsache, nach oben

Umverteilung ist nicht die Lösung aller Probleme. Zum einen, weil grosser Reichtum nicht per se schädlich ist, zum anderen, weil es neben der ausgleichenden Wirkung von Umverteilung vor allem auch ein Ziel sein muss, Chancen zur gesellschaftlichen Mobilität zu ermöglichen. Das zu erreichen ist um ein Vielfaches komplexer, aber auch um ein Vielfaches wirkungsvoller als verhältnismässig krude Umverteilung. Daneben konzentriert sich eine ausgeglichene Politik mit Vorzug darauf, möglichst gute Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Wachstum zu bieten. Erst damit kann auf lange Frist das heutige System der sozialen Sicherung erhalten werden. Selbst wenn nicht alle zu jedem Zeitpunkt im gleichen Ausmass vom zusätzlichen Wachstum profitierten, ist es immer noch besser, wenn – wie es der deutsche Soziologe Ulrich Beck formulierte – die ganze Gesellschaft mit dem «Fahrstuhl» nach oben fährt, als dass sich alle im Erdgeschoss über die Verteilung des aktuellen Wohlstands streiten.

Die Beiträge unserer Sommerreihe «Grenzen sprengen!» sind als Sonderpublikation der Zeitschrift «Schweizer Monat» erschienen.