Ende November jährte sich der Todestag Mani Matters zum 50. Mal. Viele seiner Lieder sind bis heute tief im schweizerischen Kulturgut verankert. Keiner verstand es wie er, scharfsinnige Beobachtungen oder sogar Gesellschaftskritik unangestrengt und voller Wortwitz in einfach zugängliche, flüssige Reime zu fassen. Dass er zudem einen Doktortitel als Jurist hatte und sogar beinahe eine Habilitationsschrift einreichte, dürfte nicht allen bekannt sein.

Weniger nah stand er offenbar der Ökonomie. Das beweist er in einem seiner meistzitierten und -gelobten Lieder: «Dene wos guet geit».

Er singt dort:

Dene wos guet geit, giengs besser

Giengs dene besser wos weniger guet geit

Was aber nid geit, ohni dass’s dene

Weniger guet geit wos guet geit.

Gut und weniger gut gehen kann es einem natürlich aus den verschiedensten Gründen. Matter spricht hier aber klar die materiellen Verhältnisse an; er impliziert damit also (verzeihen Sie das schlechte Wortspiel): «money matters». Ins Hochdeutsche übersetzt sagt er etwa:

«Den Reichen ginge es besser, wenn die Armen weniger arm wären. Aber das geht nicht, ohne dass die Reichen weniger reich sind – [darum kann es auch den Reichen nicht besser gehen]».

Immerhin gesteht Mani Matter den Reichen zu, dass ihnen das Schicksal der Armen nicht völlig egal ist (heutige Kapitalismuskritiker suggerieren meist das Gegenteil).

Natürlich muss das noch nicht bedeuten, dass Reiche so etwas wie Mitgefühl haben oder sogar altruistisch sind. Es kann auch einfach nur heissen, dass sie sich in einer Gesellschaft, in der andere Menschen nicht um die finanzielle oder gar physische Existenz bangen, um ihren Reichtum weniger Sorgen machen müssen: Bei grosser Ungleichheit wären die Reichen verstärkt Gefahren wie Diebstahl, Raub, Entführungen oder Gewalt ausgesetzt. Auch die Wahrscheinlichkeit für Volksaufstände wäre erhöht. Vielleicht müssten die Reichen in Gated Communities leben. Das wäre alles sehr unschön.

Aber gut, fragen wir jetzt mal nicht, warum es den Reichen besser geht, wenn es den Armen besser geht, sondern nehmen das als gegeben hin. Die falsche Schlussfolgerung, die Mani Matter nun zieht, lautet: Die Armen können nur reicher werden, wenn die Reichen ärmer werden.

Damit vermittelt er ein ganz und gar statisches Bild von Wohlstand: Es ist das von den heutigen Kapitalismuskritikern so oft herbeibemühte Bild des Kuchens, der einfach da ist, in fixer Grösse, und unsere Aufgabe – an der wir so kläglich scheitern würden – sei bloss, ihn fair aufzuteilen. Hier ist klar: Sollen die Armen mehr haben, müssen die Reichen weniger haben. Denn die Ökonomie ist ein Nullsummenspiel.

Nur: Sie ist es eben nicht. Erstens ist Wohlstand (der Kuchen) nicht einfach da, sondern muss Jahr für Jahr erarbeitet (gebacken) werden. Zweitens ist seine Grösse nicht fix, sondern davon abhängig, wie viele von uns mit welcher Produktivität dazu beitragen.

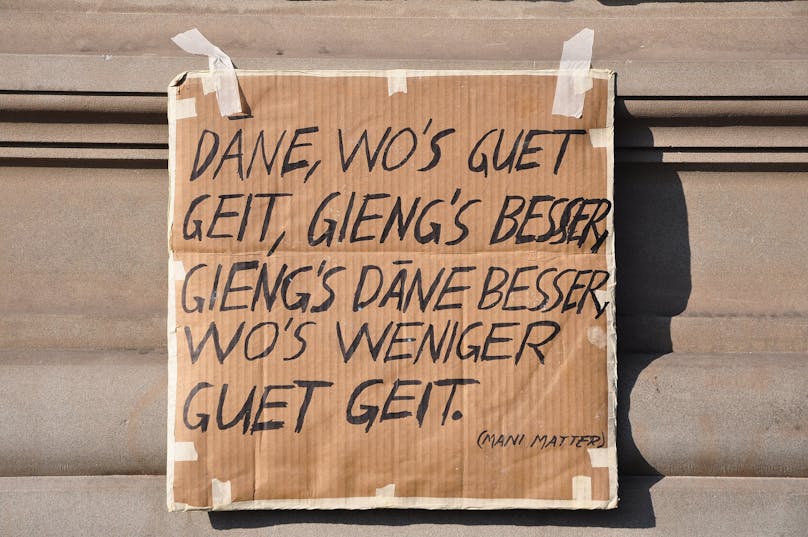

Schild von «Occupy Paradeplatz» anlässlich einer Demonstration in Zürich. (Wikimedia Commons)

Nun ist es genau die freie Marktwirtschaft, die uns in den vergangenen Jahrzehnten ein massives Wohlstandswachstum ermöglicht, also den Kuchen extrem vergrössert hat. Lebten 1972 noch etwa 45% der Menschheit in absoluter Armut, sind es heute bloss noch 11% – das sind nicht nur als Anteil, sondern (mit weniger als 1 Mrd. Personen) auch absolut gesehen weniger denn je. Zu verdanken ist das einem enormen Produktivitätswachstum – das zudem vielerorts sogar eine deutliche Verringerung der Arbeitszeiten ermöglicht hat. Die Lebenserwartung stieg innert 50 Jahren im globalen Schnitt um 15 Jahre, die Kindersterblichkeit drittelte sich im selben Zeitraum. Zudem ist die Weltbevölkerung heute viel besser gebildet: 2022 hat die Hälfte der über 15-Jährigen zumindest einen Sekundarschulabschluss, 1972 waren es nur 20%. Die Frauen haben deutlich aufgeholt – und zwar nicht so sehr dank Gleichstellungsprogrammen, sondern weil sich das gesellschaftliche Paradigma geändert hat – und natürlich nicht zuletzt auch weil in entwickelten Volkswirtschaften mit vielfältigen Perspektiven berufliche Laufbahnen für Frauen attraktiver sind als ein Leben als Vollzeitmütter. Für die Schweiz im Kleinen gelten – auf höherem Niveau und darum im Gegenzug teilweise mit geringerer Geschwindigkeit – ähnliche Entwicklungen. Des weiteren hat unser Wohlstand zum einen das Bedürfnis, und technologische Innovationen zum anderen die Möglichkeiten geschaffen, viele Umweltprobleme zu reduzieren. Gewässer und Luft sind in der Schweiz und in den meisten anderen entwickelten Volkswirtschaften heute viel sauberer als vor 50 Jahren.

Kurz gesagt: Einem überwältigenden Teil der Menschheit «geit» es heute materiell und physisch gesehen deutlich besser als 1972, und zwar ohne dass dies auf dem Buckel einiger armer Tropfe geschehen wäre, die dafür Verzicht üben mussten.

Wenn wir also das Mindestvertrauen aufbringen, wonach die Reichen nicht völlig gleichgültig oder sogar hämisch gegenüber dem Wohlergehen der weniger Reichen (oder Armen) agieren, dann haben wir allen Grund, positiv in die Zukunft zu schauen. Denn wie vielen es gut gehen kann, hängt nicht davon ab, wie vielen anderen es schlecht gehen muss, sondern wie innovationsfähig wir bleiben und wie gut unsere Institutionen funktionieren.

Mani Mattes Dilemma, so schön, minimalistisch und wortgewandt er es auch beschrieben hat, ist also in Wirklichkeit keines. Zusammen können wir dafür sorgen, dass es allen «guet geit». In diesem Sinne: Frohe Festtage!