Gegenüber der aktuell alles beherrschenden Corona- Epidemie sind die Klimapolitik und mit ihr die Energiestrategie 2050 politisch komplett in den Hintergrund getreten. Vielleicht auch, weil sich der Bundesrat Ende 2019 diesbezüglich auf Kurs wähnte. Zumindest die kurzfristigen Richtwerte schienen erreichbar zu sein, die langfristig anzupeilenden Ziele würden gemäss Bundesrat aber noch zusätzliche Anstrengungen erfordern.

Ein Blick in die Botschaft zum Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 verrät, worum es dabei geht: Das Energiesystem der Schweiz soll fundamental umgebaut werden. 653 Mal wird von Strom oder Elektrizität gesprochen, 75 Mal von Erdöl, Treib- oder Brennstoffen. Dabei deckte 2017 die Elektrizität gerade einmal 25 Prozent des Schweizer Endenergieverbrauchs ab, rund 50 Prozent kamen von Erdölprodukten.

Kalter Kaffee

Milliardenschwere Investitionen in erneuerbare Energien und zusätzliche Steigerungen in der Energieeffizienz sollen das Kunststück vollbringen, die Wirtschaft CO2-neutral zu machen. Der gesetzgeberische Fokus liegt dabei auf Solar-, Wind- und Wasserkraft-Projekten sowie auf der Förderung der Elektromobilität. Dabei fehlt die politische Offenheit, die Kernkraft als eine weitere, CO2-neutrale Form der Energiegewinnung dazuzuzählen. So werden die bestehenden KKW sukzessive abgeschaltet, ohne dass Bewilligungen für Ersatzbauten rechtlich möglich sind. Dies mag unwichtig sein, weil sich aktuell kaum Investoren für Neubauten finden lassen, sind doch die finanziellen Aussichten der Alternativen um einiges lukrativer: Zum Beispiel wird diskutiert, die bestehende Befristung der Unterstützung der erneuerbaren Energien aufzuheben und die Fördermittel zu erhöhen, damit die Energiewende schneller vollzogen werden kann.

Bereits heute bezahlt ein Stromkonsument in Basel-Stadt über sieben Rappen an Zuschlägen je Kilowattstunde, darunter eine Lenkungsabgabe. Hinzu addiert sich die nationale, kostenorientierte Einspeisevergütung (KEV), die seit der 2011 verkündeten Energiestrategie vervierfacht wurde. Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass letzteres den einzelnen Schweizer Haushalt nicht viel koste: Gemessen am durchschnittlichen Verbrauch nur rund zwei Tassen Kaffee pro Monat – so viel sollte uns die Energiewende doch wert sein!

Dieses Argument wird allmählich überstrapaziert. Beinahe jedes Mal, wenn die Sozialversicherungsabgaben steigen, Infrastrukturausgaben finanziert werden sollen, oder wenn Subventionsjäger des Agrarsektors für ihre Branche Pfründe herausschlagen möchten: die berühmte Tasse Kaffee. Das Problem ist nicht so sehr die einzelne Tasse Kaffee als Symbol der Belastung von Konsumenten und Haushalten, sondern das stete Wachstum der verschiedenen zu finanzierenden Bereiche des Staates. Die Politik sollte zumindest dafür offen sein, den Umbau des Energiesystems über eine finanzielle Entlastung der Wirtschaft an anderer Stelle zu kompensieren.

Schlusslicht in Europa

Dies ist umso dringlicher, je länger private Haushalte und kleine Gewerbebetriebe im Strommarkt gefangen sind. Im Gegensatz zu Grossverbrauchern können sie Strom ausschliesslich von ihrem lokalen Anbieter beziehen, so beliefern schweizweit hunderte Kleinstversorger als Monopolist ihre Kunden. Die Schweiz ist das letzte Land Europas, das den Strommarkt nicht vollständig geöffnet hat. Dies drückt sich u.a. in der Spannbreite der Preise aus: Im Kanton Jura betragen die Stromkosten für einen Durchschnittshaushalt mehr als dreimal so viel wie im Kanton Luzern. Hinzu kommen Netzkosten, die im Jura beinahe doppelt so hoch sind wie im Luzernischen.

Der fehlende Wettbewerb drückt sich anbieterseitig oft in einem geringeren Kostenbewusstsein und Innovationsgrad aus: Der Druck, Prozesse zu straffen oder Mehrerträge über neue Produkte und Dienstleistungen zu generieren, ist gering. Dies kann sich rächen: Sollte der Strommarkt doch noch ganz geöffnet werden, haben diejenigen Versorger Vorteile, die bereits Erfahrungen im freien Markt sammeln konnten – im Falle der Schweiz wären es vor allem Konkurrenten aus den EU-Mitgliedsstaaten. Ursprünglich für 2014 vorgesehen, wurde die vollständige Strommarktöffnung in der Schweiz immer weiter hinausgeschoben. Zweifel, ob der aktuelle Anlauf erfolgreich ist, sind berechtigt, denn die Widerstände bleiben gross.

Veraltete Strukturen

Die Schwierigkeit, den Schweizer Strommarkt zu öffnen, hat in Teilen auch mit den Eigentümerstrukturen zu tun: Von der Produktion bis zur Feinverteilung der Elektrizität dominieren Unternehmen im Besitz von Kantonen, Gemeinden und Städten. Unzählige lokale, aktive wie auch ehemalige politische Mandatsträger, sitzen in den Aufsichtsgremien der staatlichen Energieversorger. Oft zählt dabei das richtige Parteibuch mehr als die Branchenkompetenz. Lange Jahre ging dies gut, die Energieversorger lieferten stattliche Gewinne an die öffentlichen Kassen. Dabei floss das Geld sinnbildlich von der linken Tasche des Stromkonsumenten in die rechte Tasche des Steuerzahlers.

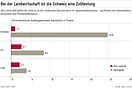

Doch seit der Energiewende in Deutschland, Phasen sinkender Strompreise in Europa und der Marktöffnung für Grosskunden sind die angestammten Geschäftsmodelle unter Druck. Vor kurzem musste gar befürchtet werden, dass einzelne Unternehmen durch die Steuerzahler gerettet werden müssen. Die Situation hat sich aufgrund steigender Strompreise in den Nachbarländern inzwischen etwas entspannt, doch die nächste Baisse kommt bestimmt. Es wäre deshalb dringend an der Zeit, dass die öffentlichen Besitzer ihre Eigentümerstrategie festlegen – die wenigsten verfügen heute über eine. Dazu würde auch gehören, die Stromkonzerne, die noch Teil der Verwaltung sind, rechtlich auszugliedern und den Markt für private und ausländische Investoren zu öffnen. Unter allen OECD-Ländern kennt die Schweiz die restriktivsten Bedingungen für ausländische Direktinvestitionen in den Elektrizitätsmarkt.

Ein wichtiger Schritt für die Versorgungssicherheit

Öffnung ist auch der Schlüsselbegriff für die Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Die Stabilität des Schweizer Übertragungsnetzes ist aufgrund der Marktkopplung unter EU-Ländern zusehends durch ungeplante Stromflüsse (sogenannte Loop flows) gefährdet. Das seit Jahren diskutierte und in relevanten Teilen ausgehandelte Stromabkommen zwischen der Schweiz und der EU brächte eine spürbare Verbesserung der Situation.

Dazu muss sich die Schweiz nicht nur zur vollständigen Marktöffnung durchringen, sondern auch die Vereinbarkeit mit dem Beihilferecht der EU herstellen. Mögliche Stolpersteine bei der Schaffung gleich langer Spiesse für alle Anbieter im europäischen Strommarkt sind auf Seiten der Schweiz die Marktprämie für bestehende Grosskraftwerke, von der öffentlichen Hand finanzierte Investitionen und Kapital- erhöhungen sowie die selektive Steuerbefreiung der öffentlichen Energieversorger.

Offenheit sollte zu einer Leitlinie der Energiestrategie der Schweiz werden: Offenheit gegenüber allen CO2-neutralen Technologien der Stromerzeugung; Offenheit, die Finanzierung der Energiewende durch eine Entlastung der Wirtschaft in anderen Bereichen zu kompensieren; Offenheit, alle Verbraucher in den freien Markt zu entlassen; Offenheit, die Hürden für private und ausländische Investoren abzubauen. Und schliesslich auch offen zu sein, auf das institutionelle Abkommen zwischen der Schweiz und der EU einzutreten, um mit einem Stromabkommen die Versorgungssicherheit der Schweiz zu gewährleisten. Dazu braucht es mutige Entscheide, die – gegeben die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie – für unser Land in den letzten Wochen weiter an Bedeutung gewonnen haben.

Dieser Beitrag ist in der Zeitschrift «e-Trends», Ausgabe 2/20 erschienen.