«Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes

Aussehen, sinnt auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist

ablehnend gegen übernommene Werte.» (Tontafel der Sumerer, ca. 3000 v.Chr.)

Kritik und Vorbehalte gegenüber nachrückenden, jüngeren Generationen sind fast so alt wie die Menschheit selbst. Neu allerdings scheint der Umstand, dass gefühlt im Jahrestakt neue «Generationen» identifiziert, getauft und gleich auch – was ihre Mentalität betrifft – schubladisiert werden: Millennials, Generation Y, Generation Z, Generation Praktikum, Generation Maybe… die Liste liesse sich fortsetzen. Die Klassifizierung und Bewertung von Alterskohorten, so publikumswirksam wie nostalgisch flugs zu «Generationen» umgemünzt, scheint ein Bedürfnis zu sein, Menschen in ein Kollektiv einzuordnen, um sich schablonenhaft einen Überblick darüber zu verschaffen, wer wie «tickt». Nur selten regt sich allerdings breiterer Widerstand der vielen, die auf diese Weise – und oft schlicht falsch – klassifiziert und abqualifiziert werden. Die erhoffte Debatte bleibt deshalb aus, das Generationenprädikat wiederum hält sich hartnäckig. Übrig bleibt am Schluss eine intellektuelle Müllhalde aus Generationsbegriffen, die ihren Schöpfern zwar Einträge auf Wikipedia beschert, den meisten ihrer Nachkommen aber auch jede Menge Abgrenzungsstress.

Veränderte Welt – alte Bewertungsmuster?

In den letzten zwei bis drei Jahrzehnten hat sich die Schlagzahl, was solche Prädikatvergaben angeht, deutlich erhöht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass – sobald man die Schublade öffnet, um Alterskohorten moralisch, politisch und ökonomisch einzuordnen – gleich deren Gegenströmungen auftauchen, die die getroffenen Annahmen (wenigstens teilweise) widerlegen. In unserer Gegenwart existieren ausserdem unterschiedlichste Gesellschaftsströmungen nebeneinander, klare Abgrenzungen werden deshalb immer schwieriger, was bedeutet, dass sich allzu einfache Zuordnungen und plakative Bewertungen in Form stark verkürzter Stereotype schlicht nicht mehr halten lassen.

Kein Wunder, denn die Welt, in der wir leben, und die damit verbundenen Lebensumstände werden immer undurchsichtiger, zum Teil widersprüchlicher. Zu allem Überfluss verschieben sich die wenigen als konstant wahrgenommenen Anhaltspunkte im Komplexitätsdschungel auch immer schneller: Die weltweite Vernetzung nimmt zu, einhergehend mit der Globalisierung schreitet die Urbanisierung voran. Der technische Fortschritt, insbesondere die Digitalisierung, lässt sich nicht aufhalten.

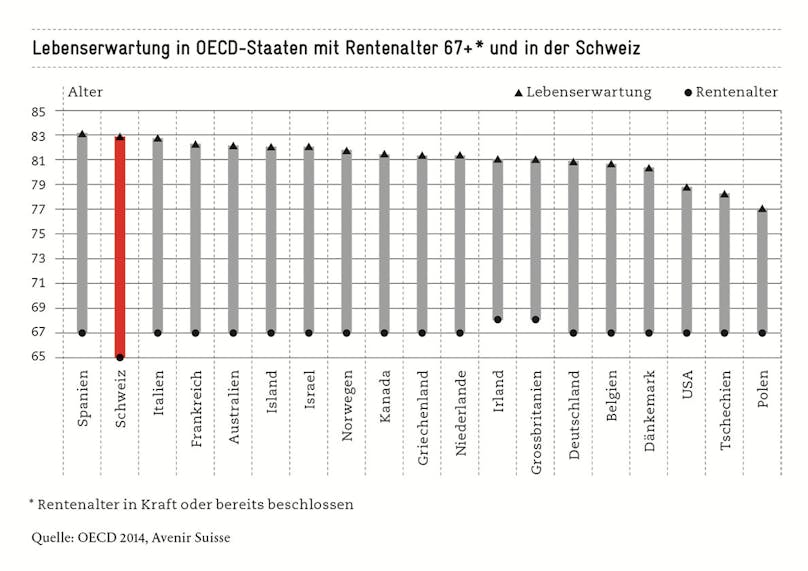

Manch tradierter Lebensentwurf steht ebenfalls zur Disposition, einerseits aufgrund neu gewonnener Freiheiten, hinzukommen aber auch demografische und ökonomische Faktoren: Die Lebenserwartung einer Schweizerin ist in den letzten 70 Jahren um 50 Prozent gestiegen – was abstrakt klingt, hat enorme Auswirkungen auf Vorsorge, Gesundheitssystem und Lebensgestaltung. Letztere wurde und wird ständig individueller: In der Schweiz leben heute zweimal so viele Menschen in einem Einpersonenhaushalt wie noch vor 30 Jahren, die eigenen Ansprüche an sich und das direkte Lebensumfeld steigen, der Konkurrenzdruck mit all jenen, die ähnliche Wünsche hegen, aber auch. All diese Veränderungen bringen kleine und grosse, aber stets neue Herausforderungen mit sich.

Entscheidungsschwach?

Doch wo Herausforderungen sind, ergeben sich bekanntlich auch neue Möglichkeiten. Und wo die Lebensweisen der Bürger heterogener werden, steigen auch die Freiheitspotenziale. Für manchen Mitbürger mag diese Entwicklung überfordernd sein, konservativ-ordnungsliebenden Geistern stossen viele neue Freiheiten sogar negativ auf, da Individualisierung allzu oft mit Egoismus gleichgesetzt wird. Warum?

«Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit haben Individuen das Privileg, nach einer interessanten Aufgabe zu streben und ihr Leben entsprechend zu gestalten», sagt Saul Wurman, Gründer der Konferenz TED. Das gilt nicht nur für das Privat-, sondern auch für das Berufsleben: Die Freiheit zu haben, zunehmend selbstbestimmt durchs Leben zu gehen, ist eine wesentliche Errungenschaft unserer Elterngeneration. Aber wir – die, die nach ihnen kommen – sind nun auch in der Pflicht, aus den geerbten Freiheiten und der damit einhergehenden Unübersichtlichkeit etwas Produktives zu machen. Die einen können das besser als die anderen, aber die Anforderungen an uns, was Eigenverantwortung und Initiative angeht, sind für alle in ähnlichem Masse gestiegen, nicht gefallen – und es ist sicher eine Stärke der jungen Generation, dass sie schon früh gelernt hat, mit den neuen globalen Unsicherheiten umzugehen. Wenn die «Generation Praktikum» eines begriffen hat, dann: Nichts ist so sicher wie die Unsicherheit.

Natürlich ist es mühsam, wenn aufgrund der gestiegenen Ansprüche an die eigene Flexibilität auch vermeintliche «Sicherheiten» – zum Beispiel die Planbarkeit der eigenen Zukunft – schwinden. Die Loslösung von früheren, einfacheren Strukturen kann also auch als unwillkommener Druck wahrgenommen werden. Aber damit steigt gleichsam unsere Resilienz, denn wir lassen uns schneller auf neue Gegebenheiten ein und sind Veränderungen gegenüber psychisch widerstandsfähiger. In einer Zeit, die so schnelllebig ist wie die unsere, sind solche Anpassungsfähigkeiten elementar wichtig – gleichwohl werden wir von den Älteren nicht selten als «entscheidungsunfähig» taxiert, weil wir uns die Zeit nehmen müssen, auch Optionen abzuwägen, die es früher nicht gab. Unsere vermeintliche «Entscheidungsschwäche» ist – so gesehen – logisches Nebenprodukt der rasant wachsenden Möglichkeitsmärkte, denn wie heisst es doch so schön: «Wer die Wahl hat, hat die Qual.»

Aus einem Lebensentwurf können also plötzlich verschiedene Lebensabschnittsentwürfe werden. Wer sich selbst neu erfinden will, braucht immer noch Mut, wird es heute aber einfacher haben als gestern, weil auch die sozialen Bewertungsmuster aufgeweicht wurden. Ich kann mich für ein Aussteigerleben im VW-Bus entscheiden, ohne als Hippie durchzugehen, genauso wie für eine Karriere, ohne als «Karrierefrau» bezeichnet zu werden. Richtig zu wählen, wird – so paradox es klingt – gleichzeitig leichter und schwieriger. Denn wo die Auswahl grösser ist, muss auch besser selektiert werden.

Aber: ganz ehrlich? Ist das nicht ein grossartiges «Problem», vielleicht ein in der Menschheitsgeschichte einmaliges? Ich kann meinen Job im Büro oder im Café machen, ich kann mich weiterbilden, wo es nötig ist, und bezüglich meiner Stelle umdisponieren, wo es möglich ist. Ich kann in einem Hotel Urlaub machen oder mir auf dem Couchsurfing-Portal eine persönlichere Unterkunft suchen. Ich kann mich für Kultur interessieren oder mich lieber in einem Sportverein engagieren. Vielleicht will ich auch beides oder nichts von alldem. Aber: ich sollte mir angesichts dieser vielen Optionen gut überlegen, was ich will – weil es Konsequenzen für mich und meine Umwelt hat und ich mir dessen bewusst bin.

Die vermeintliche «Entscheidungsschwäche» ist in Wahrheit also eine Art Emanzipationsbewegung, weil immer mehr Entscheidungen, die heute über die blosse Überlebenssicherung hinausgehen, einer individuellen moralischen Abwägung bedürfen. Nehme ich die Biobanane vom Discounter? Kaufe ich lokal ein? Mit welchem Joghurt unterstütze ich aufstrebende afrikanische Bauern? Diese Entscheidungen treffen wir heute zigfach am Tag, bei bis anhin als «unpolitisch» wahrgenommenen Tätigkeiten. Wir denken immer öfter in (Mikro-)Lösungen und immer weniger in kollektiven Menschenbildern, politischen Lagern oder «grossen Sprüngen nach vorn».

Unpolitisch?

Es ist also auch nicht so, dass die Jugend gleichgültiger würde – durch den globalen Wandel erlangen bloss viele Themen eine andere, direktere Bedeutung, wenn es um souveränes Handeln und einen Beitrag zur Verbesserung des gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen, letztlich des globalen Zusammenlebens geht. Statische Lebensumstände, die nur durch das Eingreifen der Politik aufzuweichen waren und die vorige Generationen deshalb oft einfach haben «schlucken» müssen, kennen und akzeptieren wir immer weniger, deshalb wollen die eigenen Entscheidungen, ob im Supermarkt, im Job oder in der eigenen Lesegruppe, stets gut bedacht sein.

Damit wird aber auch klar: Politik ist für uns überall, in den allermeisten unserer Entscheidungen, aber interessanterweise immer seltener an der Urne. Politik ist – wie das eingangs erwähnte Welterklären – bis heute vorwiegend eine Domäne älterer Menschen, meist alter Herren. Deshalb herrscht dort auch weiterhin das alte «Schubladensystem» der Parteien, in dem zunehmend nach dem Jesus-Prinzip («Wer nicht für mich ist, ist gegen mich») politisiert wird, was uns aufgrund unserer Lebenswelt zunehmend fremd erscheinen muss. Dass unter jungen Menschen nur selten mit Unverständnis auf Phänomene wie Emmanuel Macron, die Operation Libero oder die Grünliberalen geschaut wird, bei vielen anderen aber regelrechtes Unbehagen beim Aufstieg dieser Kräfte aufkommt, illustriert allerdings, dass sich auch hier langsam etwas ändert.

Das ist begrüssenswert. Klar ist aber auch: Wenn wir die Schweiz jenseits alter Verkrustungen und Blöcke – also in Freiheit – zukunftsfähig machen wollen, müssen wir in die politische Sphäre vorrücken. Die Entscheidungen, die dort heute getroffen werden, ziehen die morgigen Grenzen unserer Freiheiten. Wenn wir nicht wollen, dass die Wahl des richtigen Joghurts die gravierendste politische Entscheidung unseres Lebens bleibt, ist es Zeit, sich politisch stärker für die eigenen Anliegen zu engagieren.

Die Generation der Babyboomer geht in Rente. Dies wird vielfältige Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft in der Schweiz haben. In einer Serie unter Projektleitung von Daniel Müller-Jentsch und in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift «Schweizer Monat» veröffentlichen wir in den Sommerwochen jeden Montag einen Beitrag zum Thema.