Der kleinräumige Staatsaufbau der Schweiz hat in der Vergangenheit eine bemerkenswerte Bürgernähe und Effizienz gefördert, er war aber auch vom Ringen um Zuständigkeiten geprägt. Nur so konnte er sich immer wieder den neuen Gegebenheiten anpassen und dem Ziel der Subsidiarität nachleben, dass also (nur) auf Bundesebene gelöst wird, was nicht anderswo gelöst werden kann. Knapp zehn Jahre nach der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA), dem historischen Kraftakt der Föderalisten, ist es nun wieder an der Zeit für eine Reform für das Verhältnis von Bund Kantonen.

Die Ausgangslage aber ist eine grundlegend andere. Im Unterschied zu damals geht es nicht darum, ein nahezu undurchschaubares und wohl auch unsteuerbares System zu reformieren, sondern darum, ein träges System wieder flexibel zu machen. Es ist kein Geheimnis, dass es Risse im Fundament des Föderalismus gibt: Längst nicht alle Verbundaufgaben konnten entflochten werden, und im politischen Alltag sind die föderalen Reflexe zuweilen bei vielen Beteiligten unterdrückt. Dem Problembewusstsein zum Trotz scheint der aktuelle Diskurs aber blockiert. Grund dafür ist die zu starre Prämisse, sämtliche Reformen budgetneutral auszugestalten, also ohne finanzielle Folgen für die Haushalte der beteiligten Staatsebenen. Das liegt aber nicht etwa am fehlerhaften Denken in den Kantonen, sondern am institutionellen Setting. Dieses verwehrt den Blick aufs Ganze.

Überschätzte Kantonsautonomie

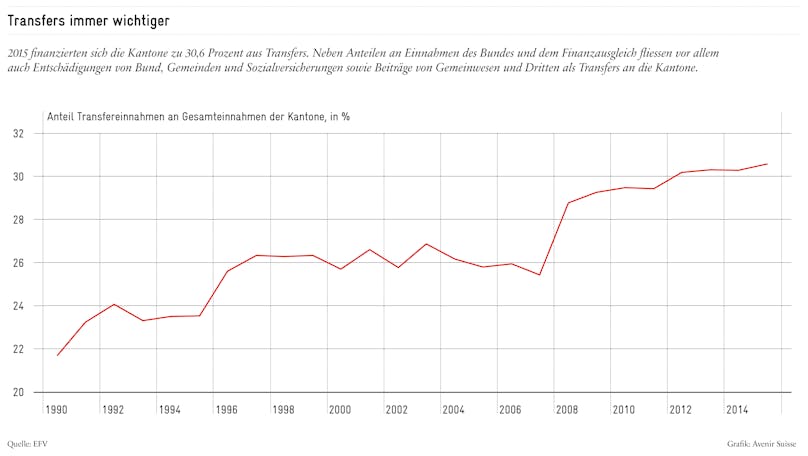

Die Abbildung zeigt den Anteil aller kantonalen Einnahmen, die aus Transfers stammen. Je höher dieser Anteil, desto tiefer ist aus diesem Fokus die Kantonsautonomie. Aus einer solchen Betrachtung wurde die Autonomie der Kantone durch die NFA nicht etwa gestärkt, sondern sogar noch weiter untergraben. Während 1990 knapp 22%, der Kantonseinnahmen aus Transfers stammten, war es 2008 schon mehr als ein Viertel, und 2015 stammten von 100 Franken in den Kantonskassen sogar mehr als 30 von anderen Staatsebenen oder Institutionen. Zwischen 1990 und 2015 ist in jedem einzelnen Kanton der Anteil der Transfers am Total der Einnahmen gestiegen. Von 2008 bis 2015, also seit der Einführung der NFA, haben nur gerade sieben Kantone an «Einnahmeautonomie» gewonnen.

Ungesunde Abhängigkeit der Kantone

Ein wichtiger Bestandteil der Transfers ist der Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer. 17% der direkten Bundessteuern fliessen im Moment zu den Kantonen. Historisch betrachtet hatten die Kantonsanteile an Bundeseinnahmen vor allem zum Ziel, Kantone für Ihren Erhebungsaufwand zu entschädigen und zum Teil eine Abgeltung für Einnahmequellen, die dem Bund zugesprochen wurden, zu leisten (BBl 1957 I, 598 und BBl 1963 II, 967f).

Während es weiland einigen unwohl war damit – so war zum Beispiel zu lesen, der grosse Anteil an Transfers des Bundes an den Kantonseinnahmen sei mit kantonaler Autonomie kaum noch zu vereinbaren (BBl 1957 I, 598) – wird das Konstrukt der Transfers heute kaum noch kritisiert. Dabei ist es aus mehreren Gründen fragwürdig. Zum einen führt ein steigender Anteil der Transfereinnahmen an den gesamten Kantonseinnahmen dazu, dass die Steuerautonomie der Kantone abnimmt, weil sie über einen immer grösseren Teil ihrer Einnahmen nicht selbst bestimmen können. Zum anderen sind die Kantonsanteile an den Bundeseinnahmen «permanente Transfers und Subventionen» des Bundes an die Kantone (Schaltegger, Huwyler, Angelini). Wissenschaftliche Studien nähren die Vermutung, dass mit solchem geschenkten Geld weniger sparsam umgegangen wird als mit eigenem. Die Einnahmen der Kantone hängen in einem so grossen Mass von Transfers (auch von jenen des Bundes an die Kantone) ab, dass eine «ungesunde Abhängigkeit» (BBl 1963 II, 968), wie sie einst befürchtet wurde, heute besteht: Dieses institutionelle Setting führt dazu, dass für die Diskussion über die optimale Verteilung der Aufgaben auf die drei Staatsebenen nicht die Brille der Effizienz, sondern jene der Budgetneutralität angezogen wird, um ja nicht benachteiligt zu werden. Der Preis dafür mag auf den ersten (und wohl auch auf den zweiten Blick) nicht ersichtlich sein. Verzichtet wird aber auf nichts weniger als einen effizienten Einsatz der Steuergelder.

Keine halben Sachen bei der Aufgabenteilung

In der Publikation «NFA 2 – Für die Revitalisierung des Schweizer Föderalismus» haben wir Lösungsansätze aufgezeigt, um einige der bestehenden Verbundaufgaben zu entflechten. Die konsequente Entflechtung hat oft, aber nicht immer, eine Stärkung der Rolle der Kantone zur Folge. Mit einer gleichzeitigen Dezentralisierung der Einnahmen wäre diese Veränderung möglich. Kritiker werden einwenden, dass mit der Dezentralisierung das Niveau der öffentlichen Leistungserbringung sinken würde. Und aufgrund der weniger progressiven Kantonssteuern nehme die Umverteilung von arm zu reich ab. Diese Fragen gilt es aber unabhängig vom Entscheid, welche Staatsebene für eine bestimmte Aufgabe geeignet ist, zu behandeln. Die Höhe der Progression und das Ausmass der öffentlichen Leistungen sind politische Entscheide. Bei der Wahl der Aufgabenteilung dagegen geht es nur darum, mit den gegebenen Steuergeldern öffentliche Leistungen möglichst effizient und bürgernah zu erbringen.