In der Schweiz wird der Patriotismus besonders gerne auf dem Teller serviert. Dutzende von Labels hämmern den Konsumenten seit Jahren ein, dass Regionales – «da aus der Schweiz», so der sinnfreie TV-Werbespot für Schweizer Zucker – besser sei. Es ist bemerkenswert, dass sich noch kein Hilfswerk der Aufgabe angenommen hat, unseren Nachbarn mit Lieferungen guter Schweizer Lebensmittel zu Hilfe zu eilen, auf dass sie nicht mehr ihre eigenen, schlechten Nahrungsmittel verspeisen müssen.

Dabei ist es längst nicht mehr so, dass nur Schweiz drin ist, wo «Suisse Garantie» draufsteht. Viele Hilfsstoffe wie Dünger, Pflanzenschutzmittel, Veterinärarzneien, Jungtiere – man denke beispielsweise an die Küken – und auch die Produktionsmittel wie Traktoren und der Treibstoff kommen aus dem Ausland. Die globalen Wertschöpfungsketten haben längst, wenn auch aufgrund der Schutzzölle weniger stark als den Rest der Wirtschaft, die Schweizer Agrarindustrie erfasst. Nun soll mit dem Schlagwort «Ernährungssicherheit» der Schweizer Anteil an der Lebensmittelproduktion mit einem neuen Verfassungsartikel gesichert werden. Indirekt erhoffen sich die ehemaligen Initianten dadurch wohl auch eine Zustimmung des Volkes zur Bewahrung der unter den OECD-Staaten weltweit einmalig kostspieligen Schweizer Agrarpolitik. Hinter dem vorgeschlagenen Verfassungstext steht damit die Grundfrage: Wie viel soll und darf uns die «Ernährungssicherheit» kosten? Gerade Agrarkreise setzen – die vorgeschlagene Verfassungsbestimmung interpretierend – Ernährungssicherheit sehr oft mit der Selbstversorgung gleich. Der Selbstversorgungsgrad bei Nahrungsmitteln betrug im Jahr 2014 63%, netto sind es 56% (Agristat). Für 2016 wird ein Nettowert von unter 50% erwartet. Doch was bedeuten die Zahlen genau?

Gemessen wird die aus den Nahrungsmitteln gewinnbare Energie typischerweise in Megajoule pro Person und Tag oder in Terajoule pro Jahr. Zwar zieht der Netto-Selbstversorgungsgrad den Import von Futtermitteln ab, d.h., es erfolgt eine Korrektur um die dank importierten Futtermitteln produzierten Lebensmittel. Der Import von Dünger, Saatgut, Pflanzenschutzmitteln, Tierarzneien oder Traktoren und Treibstoff bleibt allerdings unberücksichtigt. Langfristig hängt die Entwicklung der Kennzahl auch von den inländischen Essgewohnheiten ab. Steigt zum Beispiel der Konsum südländischer Früchte, sinkt der Selbstversorgungsgrad. Er ist deshalb eine künstliche, statistische Grösse und ein Näherungswert. Der «wahre» Selbstversorgungsgrad dürfte aus den oben genannten Gründen niedriger sein als statistisch ausgewiesen. Ist dies jedoch ein Problem, das eine neue Verfassungsbestimmung erfordert?

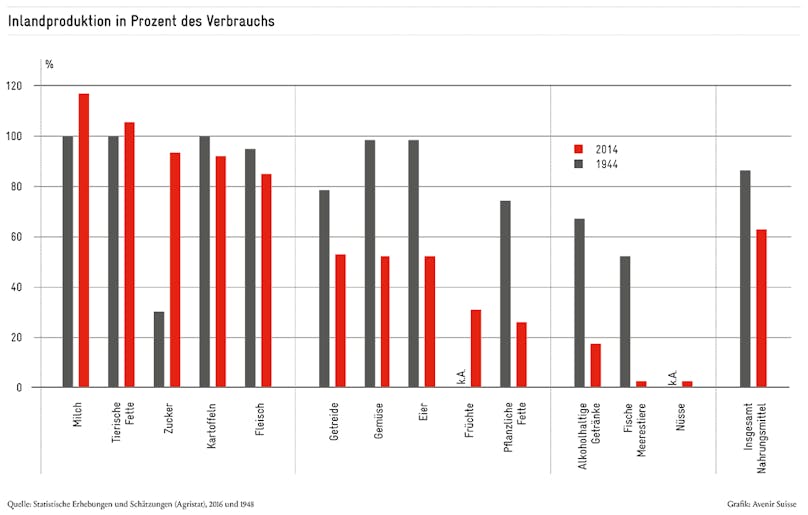

Aufschlussreich ist ein Vergleich mit historischen Zahlen. Natürlich gibt es Vorbehalte in Bezug auf die Vergleichbarkeit mit den heutigen Erhebungsmethoden. Die Daten zeigen aber, dass sich die Schweiz in den letzten hundert Jahren nie selbst ernähren konnte und musste. Auch nicht während der beiden Weltkriege. Der berühmte Acker auf dem Zürcher Sechseläutenplatz ist eher in das Kapitel «geistige Landesverteidigung» einzuordnen, als dass damit ein substanzieller Beitrag an die Selbstversorgung geleistet worden wäre. Von 1939 bis 1945 stieg mit der «Anbauschlacht» der Inlandanteil am Gesamtverbrauch von 79% auf 81% – mit einem Höchststand von 86% im Jahr 1944. Selbst beim Brotgetreide betrug der Schweizer Anteil im letzten ganzen Kriegsjahr 1944 nur 78% und erreichte damit einen Höchststand. Dies bedeutet nichts anderes, als dass 22% des Getreides – auch während des Krieges – importiert werden konnten. Noch höher war der Zuckerimport mit 70% des Konsums.

Gegenüber der Kriegswirtschaft 1944 hat sich heute der Selbstversorgungsgrad bei Zucker, Milch und den tierischen Fetten teilweise weiter markant erhöht und erreicht Stände von über 100% des Verbrauchs. Leicht gesunken ist der eigene Produktionsanteil bei den übrigen Lebensmitteln, teilweise auch als Ausdruck der veränderten Konsumgewohnheiten. So nahm der Selbstversorgungsgrad mit Fischen markant ab, weil immer mehr (importierte) Salzwasserfische und Krustentiere konsumiert werden, während der relative Anteil von einheimischen Egli und Konsorten sank.

Die historischen Daten lassen die Schlussfolgerung zu, dass für die Schweiz nicht ein möglichst hoher Grad an Selbstversorgung mit Lebensmitteln anzustreben ist, sondern eine hohe Versorgungssicherheit. Ein Instrument dazu ist der Bezug von Lebensmitteln aus möglichst vielen verschiedenen Quellen. Dazu gehört neben der eigenen Produktion vor allem auch der Agrarfreihandel mit möglichst vielen Ländern. Bisher machte die Schweiz im Agrarbereich nur Zugeständnisse, wenn es sich um Produkte handelte, die in der Schweiz nicht angebaut werden können, wie etwa bei tropischen Früchten. In einem nächsten Schritt sollte es deshalb darum gehen, auch mit Ländern wie den USA, Brasilien, Argentinien oder der EU Agrarfreihandel zu vereinbaren, die ähnliche Produkte wie die Schweiz herstellen. Diversifizierte und gut eingespielte Lieferketten sind der bessere Schutz vor Engpässen als Abschottung und Schutz der eigenen Agrarindustrie.

Dieser Artikel ist in der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 8. September 2017 erschienen.