Aktuell steht die Schweiz vor dem Scheideweg, ob die bisherige Strategie des Bilateralismus auf einer dynamischen Grundlage weitergeführt, oder ob eine noch zu definierende Alternative gewählt werden soll. Eine Analyse über die ökonomischen Auswirkungen des bilateralen Wegs der Schweiz kann heute deshalb nicht ohne Bezug zum Institutionellen Abkommen (InstA) erfolgen. Das InstA fokussiert auf fünf bestehende Marktzugangsabkommen, allesamt aus dem ersten Paket der Bilateralen (Personenfreizügigkeit, Luftverkehr, technische Handelshemmnisse, Landverkehr und Landwirtschaft), sowie auf zukünftige Abkommen. Die Abschnitte 2 und 3 der vorliegenden Publikation fokussieren auf die fünf genannten Verträge, Abschnitt 4 zeigt auf, welche zusätzlichen Abkommen mit einem InstA abgeschlossen werden könnten. In Abschnitt 5 wird erläutert, welche Druckmassnahmen die Europäische Union (EU)treffen könnte, im Falle einer Nichtunterzeichnung des InstA durch die Schweiz. Abschnitt 6 wirft einen Blick auf vier mögliche Alternativen der Schweiz (als «Plan C» bezeichnet), sofern das InstA – wie es der Bundesrat in das Konsultationsverfahren geschickt hat – keine mehrheitliche Zustimmung in der Schweiz findet. «Plan A» war bis zum 6. Dezember 1992 der Beitritt zum EWR, «Plan B» wurde mit den bilateralen Verträgen stufenweise realisiert und würde mit dem InstA weiter beschritten. Die vorliegende Analyse erfolgt primär durch eine (volks-)wirtschaftliche Brille, ergänzt durch juristische Ausführungen.

1. Die Schweiz – erfolgreich integriert in internationale Wertschöpfungsketten

Die Schweizer Volkswirtschaft ist ausserordentlich international orientiert. Die Verflechtung der Unternehmen hat in den vergangenen Jahrzehnten markant zugenommen und ist der Treiber des Wirtschafts- und Beschäftigungswachstums seit der Jahrtausendwende. Zwischen 1980 und 2017 legten die Ausfuhren um jährlich durchschnittlich 3,6% zu. Die Aussenhandelsquote (Anteil der Exporte und Importe von Gütern, ohne Gold und Dienstleistungen am BIP) hat sich seit 1980 von 69% auf 93% erhöht (Seco 2019). Unser Land hat in diesem Zeitraum die grössten globalisierungsbedingten Pro-Kopf-Einkommenszuwächse erzielt und somit überproportional von der globalen Handelsintegration der Schweizer Unternehmen profitiert (Bertelsmann Stiftung 2018). Neben den multinationalen Firmen sind auch zwei Drittel der KMU international tätig (Credit Suisse 2014). Rund drei Viertel der hierzulande Beschäftigten arbeiten in Firmen, für die der internationale Handel eine Rolle spielt. Dies verwundert nicht, ist doch der Schweizer Heimmarkt (zu) klein, und die Schweizer Unternehmen sind auf Absatzmöglichkeiten sowie den (weitgehend ungehinderten) Zugang zu ausländischen Märkten angewiesen.

Von elementarer Bedeutung ist dabei die wirtschaftliche Verflechtung mit den europäischen Nachbarregionen wie z.B. Baden-Württemberg, dem Elsass, der Lombardei oder dem Tirol, deren Länder Mitglieder der EU sind. Die EU stellt heute den zweitgrössten Binnenmarkt der Welt dar, an dem die Schweizer Wirtschaft mit über 50% ihrer Exporte aktiv partizipiert (Eidgenössische Zollverwaltung 2019). Die Schweiz ist stärker in den europäischen Binnenmarkt integriert als die meisten EU-Mitgliedstaaten. Die Region Zürich ist europaweit der grösste ökonomische Nutzniesser des EU-Binnenmarktes, insgesamt rangieren sieben Schweizer Regionen unter den Top 10. Kein anderes europäisches Land (EU-Mitglieder eingeschlossen) erreicht auch nur ansatzweise die gleich hohen ökonomischen Vorteile wie die Schweiz (Bertelsmann Stiftung 2019). Die Grundlage dafür ist der bilaterale Weg, der durch den Abschluss des Freihandelsabkommens von 1972 sowie die Unterzeichnung der Bilateralen I (1999) und II (2004) beschritten wurde. Daneben bestehen noch über 100 weitere Verträge, die das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU regeln.

2. Der ökonomische Wert des bilateralen Wegs

Die BAK Basel Economics-Studie (2015a) analysierte die gesamtwirtschaftlichen Effekte im Fall eines zukünftigen Wegfalls aller sieben Verträge der Bilateralen I, damals vor dem Hintergrund einer «harten» Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (Art. 121a Bundesverfassung). Die Studie kommt zum Schluss, dass das Bruttoinlandprodukt (BIP) der Schweiz im Jahr 2035 um 7,1% oder 64 Mrd. Fr. tiefer liegen dürfte als bei einem Weiterführen der Bilateralen I. Dies bedeutet, dass 2035 im Durchschnitt jeder Einwohner der Schweiz pro Monat auf ein Einkommen von rund 540 Fr. verzichten müsste.[1]Wird angenommen, dass sich das Bevölkerungswachstum aufgrund des Wegfalls der Bilateralen I reduziert, resultiert 2035 immer noch eine Wohlfahrtseinbusse von rund 280 Fr. pro Monat und Kopf. Die Bilateralen I tragen gemäss Prognosen zwischen 2018 und 2035 zu einem Wohlfahrtsanstieg von 630 Mrd. Fr. bei. Dies entspricht ungefähr dem BIP des Jahres 2015.

Eine parallel mit einem anderen Modell durchgeführte Studie von Ecoplan (2015) beziffert den BIP-Rückgang bei Wegfall der Bilateralen I auf 4,9% bis 2035, pro Kopf wären dies jährlich knapp 1900 Fr. weniger Einkommen. Die EU würde bei Wegfall der Bilateralen I vom wirtschaftlichen Bedeutungsverlust der Schweiz sogar leicht profitieren, indem Unternehmen ihre Standorte vermehrt in den EU-Raum verlagern würden. Dabei würde das Schweizer Lohnniveau für Niedrigqualifizierte stärker abnehmen als das für Hochqualifizierte.

Eins plus eins ergibt drei

Die Summe der ökonomischen Wirkungen einzelner bilateraler Abkommen liegt unter dem gesamten volkswirtschaftlichen Nutzen. BAK Basel Economics (2015a) argumentiert, dass durch das Zusammenspiel aller Abkommen positive, systemische Effekte resultieren. Rund 22% des volkswirtschaftlichen Nutzens der Bilateralen I können darauf zurückgeführt werden. Dazu gehört insbesondere die gesteigerte Standort- und Investitionsattraktivität.

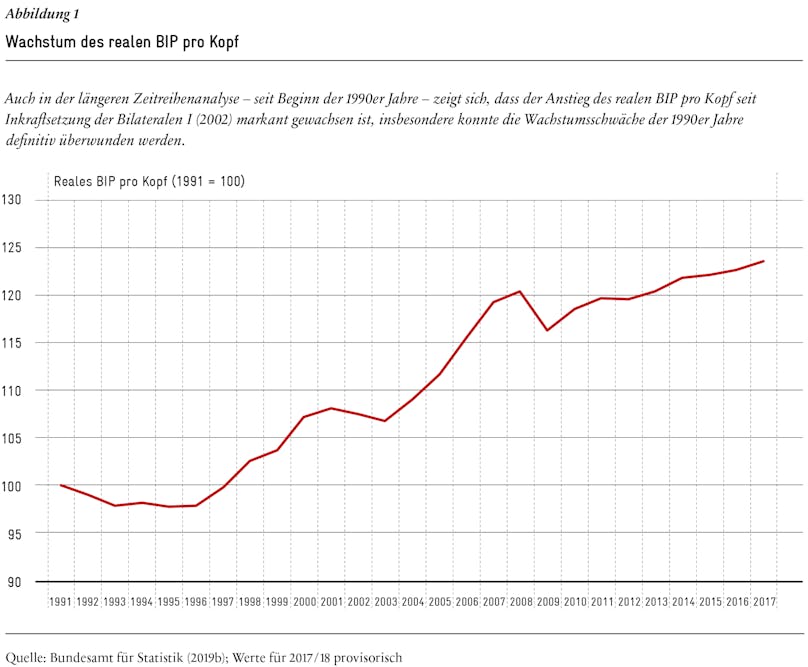

Ein ökonometrisches Modell von Economiesuisse (2016a) nahm die BIP-Entwicklung der Schweiz in den Jahren 2002-2014 unter die Lupe und folgerte, dass sich das Pro-Kopf-Wachstum der Schweiz seit Einführung der bilateralen Verträge signifikant erhöht hat. Auch Avenir Suisse (2018a) untersuchte die wirtschaftliche Entwicklung in der Ära der Bilateralen und kam ebenfalls zu einem positiven Ergebnis: Das reale BIP pro Kopf konnte von 2003 bis 2017 dank Exporten um durchschnittlich 1% pro Jahr gesteigert werden (vgl. Abbildung 1), was sich auch in einer Reallohnentwicklung von 1,1% pro Jahr niederschlug.

In der Folge werden nur diejenigen fünf Teile der bilateralen Verträge betrachtet, die unter das institutionelle Abkommen fallen würden. Diese sind: Personenfreizügigkeit, Luftverkehr, technische Handelshemmnisse, Landverkehr und Landwirtschaft.

3. Ökonomische Einordnung der vom InstA betroffenen Abkommen

Personenfreizügigkeit

Das für die Schweiz ökonomisch betrachtet wichtigste Abkommen mit der EU ist die Personenfreizügigkeit (PFZ): Schätzungsweise 40% der kumulierten Wachstumseffekte infolge der Bilateralen I sind auf sie zurückzuführen (BAK Basel Economics 2015a). Sie betrifft das Recht für Staatsangehörige der Schweiz, der EU-/Efta-Staaten und ihrer Familienmitglieder, auf dem Territorium der Vertragsstaaten Wohnsitz zu nehmen. Bedingung ist ein gültiger Arbeitsvertrag bzw. die Aussicht auf einen Arbeitsvertrag innerhalb dreier Monate. Die Gültigkeit erstreckt sich auf selbstständig Erwerbende, Kurzmandatare und nicht erwerbstätige Personen, sofern sie über genügende Mittel für ihren Lebensunterhalt verfügen und krankenversichert sind.

In einer Umfrage unter Unternehmern schätzten über 70% der Antwortenden die Bedeutung von Arbeitskräften aus der EU wichtig oder gar unverzichtbar für den Erfolg ihres Unternehmens ein (KOF ETHZ 2015, 2019). Eine genaue Quantifizierung der Wachstumsimpulse der PFZ ist jedoch mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden. Vor allem stellt sich die Frage des relevanten Alternativszenarios, d.h. die Frage, wie sich die Schweiz entwickelt hätte, wenn es die PFZ nicht gegeben hätte. In den bereits erwähnten, umfassenden Schätzung der BAK Basel Economics (2015a) wird ein Effekt der PFZ auf das BIP pro Kopf von durchschnittlich 0,3% geschätzt. Kumuliert man diesen Wert über eine durchschnittliche Lebensarbeitszeit von 40 Jahren, sind es mehr als 2,5 Jahressaläre, die nur dank PFZ einem Durchschnittsschweizer zukommen.

Verschiedene Gründe tragen zu diesem Effekt bei. Der wichtigste betrifft das Wachstum der Produktivität, insbesondere der sogenannten Multifaktorproduktivität (Siegenthaler und Sturm 2012). Damit bezeichnet man die Zunahme der Wertschöpfung bei gegebenem Einsatz der Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, aber auch Humankapital). Die PFZ ermöglicht eine bessere Zuteilung der Arbeitskräfte auf die verschiedenen Tätigkeiten, bzw. eine stärkere Spezialisierung. Dies ist auch der Grund, warum die PFZ laut der grossen Mehrheit von über dreissig Studien und Analysen, die diesem Thema gewidmet wurden, kaum zu einer Verdrängung der einheimischen Arbeitnehmer geführt hat (Seco 2016).

Die wichtigsten Forschungsergebnisse sind (KOF ETHZ 2015, 2019):

- Kein Druck auf das Lohnniveau und die Schweizer Beschäftigung; die zugezogenen Erwerbstätigen verfügen über ein komplementäres Profil.

- Grösseres Lohnwachstum gut qualifizierter Beschäftigter in der Schweiz in grenznahen Regionen aufgrund verbesserter Karrierechancen.

- Höheres Umsatzwachstum und Zuzug neuer Unternehmen in die Schweiz, höhere Innovationsleistung und Arbeitsproduktivität.

Fazit: Die PFZ-bedingten Zuwanderer ergänzen die einheimischen Arbeitskräfte, ohne sie zu ersetzen. In dem Masse, wie sich die PFZ-bedingte Zuwanderung und die lokal Ansässigen ergänzen, können sie die Löhne der angestammten, lokalen Arbeitskräfte erhöhen, anstatt sie zu senken.

Luftverkehrsabkommen

Das Luftverkehrsabkommen als Teil der Bilateralen I beinhaltet den freien Zugang der Fluggesellschaften zu den Luftverkehrsmärkten der Partnerländer und schliesst eine Diskriminierung bei der Erteilung von Landerechten aus. Das Abkommen hat den Schweizer Fluggesellschaften den Zugang zum liberalisierten europäischen Markt gebracht. Von der Liberalisierung im Flugverkehr profitieren täglich rund 1000 Flugverbindungen. In Bezug auf die Besitzverhältnisse an Luftfahrtunternehmen verfügen die Investoren der Schweiz und der EU über die gleichen Rechte. Dank dem Luftverkehrsabkommen blieb die Schweiz auch nach dem Swissair-Konkurs luftverkehrstechnisch gut erschlossen, weil es die Basis für den Wiederaufstieg der Schweizer Aviatik legte. Vorteilhaft war dies für den nationalen Hubflughafen Zürich, denn die Hälfte des Passagier- und drei Viertel des Frachtaufkommens im Schweizer Luftverkehr werden hier abgewickelt. Der Flughafen ist nicht nur eine Cash-Cow für den Kanton Zürich, sondern auch ein zentraler Wachstums-, Investitions-und Beschäftigungsmotor für das gesamte Land (Avenir Suisse 2016).

Infolge des Luftverkehrsabkommens trat die Schweiz der 2002 gegründeten Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) bei. Diese legt die Standards bezüglich Flugsicherheit und Umweltschutz für den Flugverkehr in Europa fest. Dazu zählt ebenso die Zulassung neuer Fluggeräte, weshalb auch der Schweizer Flugzeugbauer Pilatus davon profitiert. Die EASA legt zudem die Regeln für die Flugausbildung und den Flugbetrieb sowie Sicherheitsstandards für Flughäfen fest. Ein weiterer Aspekt des Luftverkehrsabkommens betrifft die Flugsicherung.

Fazit: Dank dem Luftverkehrsabkommen kann sich die Schweiz am Grossprojekt «Single European Sky» (SES) beteiligen, das den Luftraum über Europa vereinheitlichen soll. Anstatt sich an nationalen Grenzen zu orientieren, kann der Flugverkehr sicherer und effizienter abgewickelt werden. Das spart Umwege und damit Flugzeit und Kerosin (Economiesuisse 2016b, Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 2018a).

Technische Handelshemmnisse

Heute anerkennen alle EU-Länder die Schweizer Analyse- und Zertifizierungsverfahren – und umgekehrt. Im Rahmen der Bilateralen wurden mit dem Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen Doppelspurigkeiten von Prüfverfahren grösstenteils aus dem Weg geräumt. Dank der gegenseitigen Anerkennung kann vermieden werden, dass ein Schweizer Hersteller unterschiedliche Produkte für den inländischen und den europäischen Markt anfertigen muss. Weiter läuft er keine Gefahr, seine Produktion aufgrund von Inspektionen aus verschiedenen EU-Mitgliedsländern mehrmals unterbrechen zu müssen, da die Schweiz und die EU ihre Inspektionen von Produktionsverfahren gegenseitig anerkennen. Somit wird das Schweizer Unternehmen gegenüber seinen europäischen Konkurrenten nicht benachteiligt.

Ohne MRA wäre der grenzüberschreitende Handel deutlich erschwert, weil immer mehr Schweizer Produkte durch die EU als nicht äquivalent zu ihren Normen angesehen würden. Die Folge wären u.a. aufwändige, kostentreibende, doppelte Konformitätsbewertungen. Dies würde Schweizer Exportprodukte verteuern und ihre Wettbewerbsfähigkeit vermindern.

Ein Verzicht auf die gegenseitige Anerkennung der Prüf- und Konformitätsbewertungen würde sämtliche exportorientierten Unternehmen treffen, insbesondere die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Swissmem) sowie die Pharmabranche.

- Von den Swissmem-Firmen halten 74% das Abkommen über die technischen Handelshemmnisse für wichtig und unverzichtbar (BAK Basel Economics 2015b). Sie beschäftigen hierzulande 320‘000 Personen. Von den Gesamtexporten im Umfang von 69,7 Mrd. Fr. (2018) gehen 60% in die EU (Eidgenössische Zollverwaltung 2019).

- Von den Pharmaexporten, die mehr als einen Drittel der Schweizer Gesamtexporte ausmachen, gehen gut 49% in den EU-Raum. Ein Wegfall des Abkommens über die technischen Handelshemmnisse würde dazu führen, dass Qualitätskontrollen, die heute vor der Ausfuhr in der Schweiz stattfinden und von allen EU-Staaten anerkannt werden, in jedem EU-Land erneut durchgeführt werden müssten. Zudem würde die Zahl der Inspektionen in Schweizer Produktionsstätten markant steigen, was Produktionsunterbrüche und zusätzliche Kosten zur Folge hätte. Zusammen würden diese Handelshemmnisse Mehrkosten in der Höhe von bis zu 300 Mio. Fr. verursachen (Interpharma 2019).

Fazit: Die regelmässige Aktualisierung des Mutual Recognition Agreements (MRA) ist entscheidend, um auch bei neuen technischen Entwicklungen den vollen Marktzugang zur EU zu erhalten.

Landverkehr

Das Landverkehrsabkommen öffnete den Strassen- und Schienenverkehrsmarkt für den Transport von Personen und Gütern zwischen der Schweiz und der EU. Gleichzeitig bildet es die vertragliche Grundlage für die schweizerische Einführung der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) im Jahr 2001. Die LSVA trägt zur Finanzierung der Bahninfrastruktur in der Schweiz bei und ist ein wichtiges Instrument der Schweizer Verkehrspolitik zur Verlagerung des Gütertransports auf die Schiene. Mit dem Landverkehrsabkommen hat die EU diese Verlagerungspolitik anerkannt (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 2018a). Die LSVA wird seit 2001 auf allen Lastwagen erhoben, die in der Schweiz verkehren. Sie wird gemäss Verursacherprinzip in Abhängigkeit von der gefahrenen Strecke, dem Gesamtgewicht der Fahrzeuge sowie den Schadstoffemissionen berechnet. Die Netto-Einnahmen aus der LSVA haben sich von 701 Mio. Fr. (2003) auf 1,45 Mrd. Fr. (2016) entwickelt. Rund ein Viertel dieser Einnahmen stammt von ausländischen Transporteuren. Die Einnahmen gehen zu zwei Dritteln an den Bund und zu einem Drittel an die Kantone. Der Bundesanteil wird einem Fonds zur Finanzierung von Infrastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrs zugeführt (Neat, Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz, Lärmschutzmassnahmen usw.). Im Gegenzug zur Einführung der LSVA akzeptierte die Schweiz die schrittweise Erhöhung der Gewichtslimite für Lastwagen. Sie wurde von 2000 bis 2005 von 28 auf 40 Tonnen angehoben.

Fazit: Das Landverkehrsabkommen ist ökonomisch wie auch ökologisch vorteilhaft, da der Transport der gleichen Gütermenge weniger Lastwagenfahrten erfordert. Das Landverkehrsabkommen erlaubt eine zwischen der Schweiz und der EU koordinierte Umsetzung der Verkehrspolitik (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 2018b).

Landwirtschaftsabkommen

Das Landwirtschaftsabkommen erleichtert den Handel mit Agrarprodukten, indem Zölle sowie nicht-tarifäre Handelshemmnisse abgebaut und Kontingente gewährt wurden. Dies betrifft den Käse, Wein, Pflanzenschutz- sowie Futtermittel. Zusätzlich erfolgte die gegenseitige Anerkennung geschützter Ursprungsbezeichnungen und geografischer Angaben für Agrarprodukte und Lebensmittel. Ausserdem wurde ein gemeinsamer Veterinärraum geschaffen, der grenztierärztliche Kontrollen ab- und die Zusammenarbeit in den Bereichen Lebensmittelkontrolle und Seuchenbekämpfung ausbaute.

Der europäische Binnenmarkt umfasst mehr als 500 Millionen Konsumenten. Mit dem im Jahr 2002 in Kraft getretenen Agrarabkommen zwischen der EU und der Schweiz wurden die Zölle und Exportsubventionen für den gesamten Käsesektor über eine Zeitspanne von fünf Jahren (2002 – 2007) gegenseitig und schrittweise abgebaut. Seit dem 1. Juni 2007 wird Käse mit der EU frei gehandelt. Trotz anfänglicher Befürchtungen hat die vollständige gegenseitige Marktöffnung mehrere positive Entwicklungen in der Schweiz angestossen. Das gegen den Agrarfreihandel angeführte Argument, dass die Produktion in der Schweiz teurer ist und dementsprechend gegen billigere Importe nicht bestehen kann, erwies sich nicht als stichhaltig (Avenir Suisse 2018b).

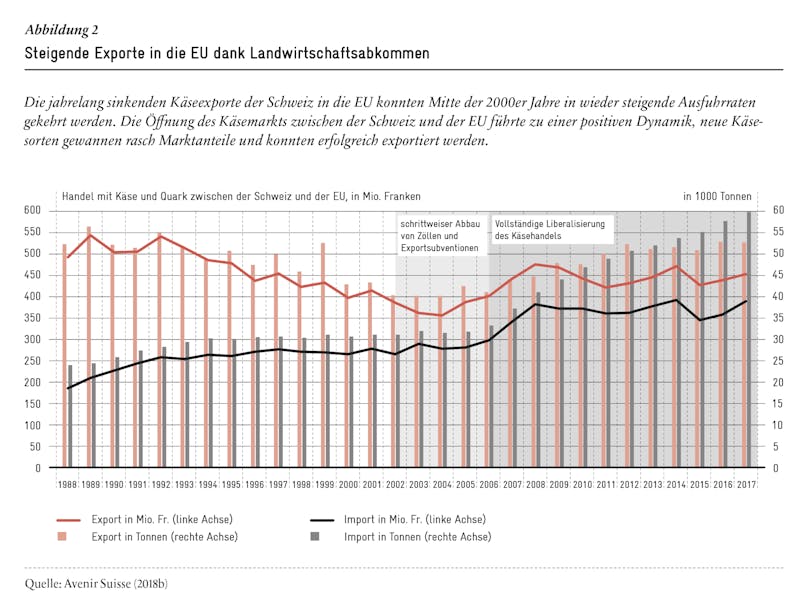

Die Jahre vor der Käseliberalisierung galten aus Sicht des Exports als ausgesprochen mager: Seit Anfang der 1990er Jahre sanken die Schweizer Käseexporte in die EU beinahe kontinuierlich (-1,3% in Fr. bzw. -1,4% in kg pro Jahr zwischen 1988 und 2001). Dieser negative Trend hatte zu einem grossen Teil mit den Absatzproblemen des Emmentalers im Ausland zu tun. Nach der Liberalisierung nahmen die Exporte in die EU zwischen 2002 und 2017 jährlich um durchschnittlich 1,1% in Fr. bzw. 1,8% in kg zu (vgl. Abbildung 2).

Die Marktöffnung konnte zwar die Talfahrt des Emmentalers nicht stoppen, und seine weltweiten Exporte gingen von 27’194 Tonnen im Jahr 2002 auf 11’333 Tonnen im Jahr 2017 zurück – das entspricht einem Minus von 58%. In der gleichen Zeit sind jedoch die Exporte aller anderen Käsesorten um fast 118% gewachsen. Die höchsten Zunahmen wurden im Bereich Weichkäse (+310 %) und Halbhartkäse (+172 %) verzeichnet. Betrachtet man die Exportzahlen von Schweizer Käse in Nicht-EU Staaten, kann festgestellt werden, dass der durchschnittliche Wert (Preis / kg) ebenfalls stark gestiegen ist (von 6,8 Fr. vor der Liberalisierung auf 10,8 Fr. nach der Liberalisierung). Dies geschah vorwiegend aufgrund einer steigenden Qualität und gutem Marketing. Der Freihandel mit der EU scheint indirekt auch die Exportchancen in Drittländer verbessert zu haben, mit denen (noch) kein freier Käsehandel stattfindet.

Fazit: Die Marktöffnung im Rahmen der Bilateralen I konnte den Rückgang der Schweizer Käseexporte nicht nur stoppen, sondern führte sogar zu einer Trendumkehr. Kurz vor der Liberalisierung betrug das gesamte Exportvolumen 53’099 Tonnen (bzw. 500,2 Mio. Fr., 2001), jüngst waren es 67’285 Tonnen (bzw. 601,0 Mio. Fr., 2017).

4. Weitere mögliche Abkommen bei Realisierung des InstA

Im Falle eines Abschlusses des InstA würde sich für die Schweiz die Möglichkeit eröffnen, weitere Marktzugangsabkommen abzuschliessen. Dies betrifft Dossiers von Branchen, denen bisher die gleichberechtigte Teilnahme am EU-Binnenmarkt verwehrt blieb, was zu Marktverzerrungen führt.

Strommarkt

Materiell sind die Verhandlungen über den Abschluss eines Stromabkommens zwischen der Schweiz und der EU bereits sehr weit gediehen. Die EU knüpft die Unterzeichnung dieses sektoriellen Marktzugangsabkommens jedoch an die Unterzeichnung des InstA.

Dabei böte das Stromabkommen der Schweiz folgende Vorteile:

- Neue Marktchancen für die Schweizer Wasserkraft. Eine europaweite Positionierung der CO2-freien, oft auf Abruf bereitstellbaren Energie würde den Betreibern verbesserte Absatzmöglichkeiten bieten, sie erhielten ähnlich lange Spiesse wie ihre europäischen Wettbewerber.

- Stärkung der Versorgungssicherheit. Die Schweiz ist das technisch am besten in den europäischen Strommarkt integrierte Land, über 40 Grenzleitungen sichern den Stromaustausch mit unseren Nachbarländern. Darüber laufen erstens – aufgrund des Ausschlusses aus dem Strombinnenmarkt – immer mehr unkontrollierte Stromflüsse. Die Schweiz wird physikalisch zum «Abfallkübel» der EU-Stromflüsse. Ohne entsprechende Gegenmassnahmen der Swissgrid gefährden diese zusehends die Netzstabilität der Schweiz. Zweitens muss ohne Stromabkommen die Sicherheitsmarge der Grenzkapazität erhöht werden. Dies senkt die Importfähigkeit der Schweiz undkönnte vor allem im Winter spürbare Konsequenzen haben.

- Der Strommarkt der Schweiz würde vollständig geöffnet werden. Heute können Geringbezüger ihren Stromlieferanten noch nicht selbst wählen. Für ein Stromabkommen müsste die Schweiz zwingend vorgängig den gesamten Markt öffnen, was für die Konsumenten ceteris paribus einen preisdämpfenden Effekt hätte.

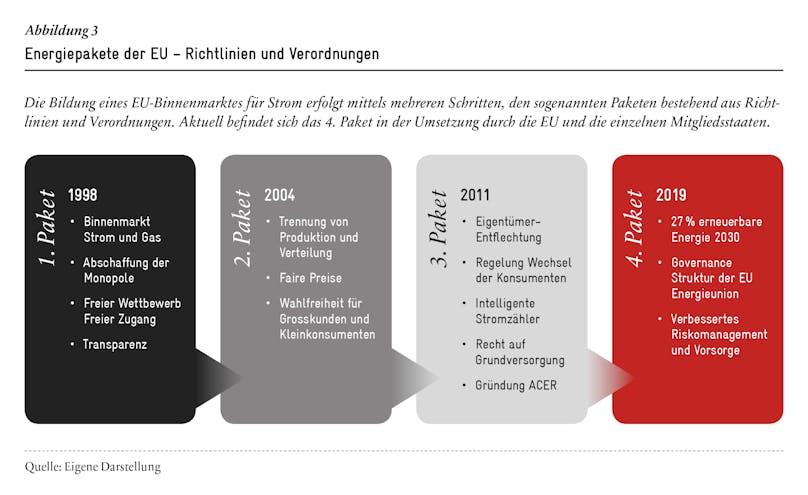

Ohne Abschluss eines Stromabkommens bleibt aus Schweizer Sicht nicht einfach der Status quo in den Beziehungen zur Europäischen Union bestehen. Denn die EU treibt die Integration der Mitgliedsstaaten in den Strombinnenmarkt kontinuierlich in verschiedenen «Paketen» voran (vgl. Abbildung 3). Die Schweiz wird dabei sukzessive aus den grenzüberschreitenden Koordinationsprozessen im Bereich der Netzsicherheit ausgeschlossen. Auch die Schweizer Elektrizitätsunternehmen werden so – mit entsprechenden Umsatzeinbussen – schleichend aus dem EU- Strombinnenmarkt gedrängt.

Finanzdienstleistungen

Banken und Versicherungen generieren knapp 9,1% des Schweizer BIP (2018), rund 204’000 Beschäftigte arbeiten in dieser Branche (Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 2019). Die Banken betreuen in der Schweiz Vermögen von Kunden aus dem EU-Raum von rund 1000 Mrd. Franken. Gegen 20’000 Bankmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind direkt in diesem Geschäftsbereich aktiv, was hierzulande Steuern von schätzungsweise 1,5 Mrd. Fr. pro Jahr generiert. Im Bereich des Asset Managements werden in der Schweiz Vermögen von institutionellen EU-Kunden im Umfang von rund 100 Mrd. Fr. betreut. Da der Schweizer Heimmarkt zusehends gesättigt ist, wird das Interesse an institutionellem Asset Management in den EU-Ländern zunehmen. Ohne das InstA bzw. ein Finanzdienstleistungsabkommen (FDLA) besteht das Risiko, dass dieses bedeutende Geschäft schrumpft (Schweizerische Bankiervereinigung 2019).

Heute haben Banken und Versicherungen nur einen beschränkten Zugang zum EU-Markt. So haben Banken keinen rechtlichen Anspruch auf die aktive Erbringung von Bankdienstleistungen aus der Schweiz für Kunden innerhalb der EU. Einzig die passive Dienstleistungserbringung ist für Schweizer Banken erlaubt, doch auch diese wurde von der EU nicht klar definiert und ist von Land zu Land verschieden. Schweizer Versicherer haben – basierend auf einem Abkommen mit der EU von 1989 – innerhalb des Binnenmarktes Niederlassungs- aber nicht Dienstleistungsfreiheit. So dürfen nur Schadensversicherungen, aber nicht z.B. Lebensversicherungen angeboten werden. Grenzüberschreitende Dienstleistungen bleiben untersagt.

Das InstA nimmt keinen Bezug zu Finanzdienstleistungen, für eine markante Verbesserung des Marktzugangs ist deshalb ein FDLA notwendig. Dazu gehören Äquivalenzverfahren, die den Schweizer Marktzugang zum EU-Binnenmarkt sichern. EU-Äquivalenz bedeutet: Gleichwertigkeit herstellen, also nicht die gleichen Auflagen und Vorschriften, sondern Regelungen mit gleicher Wirkung. Doch die EU-Kommission kann einseitig und mit politischem Hintergrund über die Anerkennung der Äquivalenz von Drittstaaten entscheiden. Für den Schweizer Finanzplatz wäre es bedeutend, dass die EU-Kommission die Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung in folgenden Bereichen anerkennt:

- Grenzüberschreitende Bedienung von professionellen Kunden im EU-Raum (ohne physische Präsenz) (MiFIR 46/47);

- Anerkennung der Schweizer Derivateregulierung (EMIR 13);

- Ausdehnung des EU-Passes auf Drittstaaten, Verwaltung und Vertrieb von alternativen Investmentfonds (Alternative Investment Fund Managers Directive AIFMD);

- Erbringung von Kerndienstleistungen von Zentralverwahrern aus Drittstaaten (Central Securities Depositories Regulation);

- Solvency II (Eigenkapital für Versicherungen);

- Anerkennung der Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens für zentrale Gegenparteien (CCPs) (EMIR).

Wird die Äquivalenz durch die EU nicht erteilt, hat die Schweiz die Möglichkeit, sie über ein Streitbeilegungsverfahren der Welthandelsorganisation (WTO) einzufordern. Ein juristischer Sieg bedeutet dann aber nicht automatisch, dass die Äquivalenz erteilt ist (Bundesrat 2018). Nachhaltig wird der Zugang zum europäischen Markt nur über den Abschluss eines FDLA zu erreichen sein.

Digitaler Binnenmarkt

Seit 2015 arbeitet die EU-Kommission an einer Strategie zum digitalen Binnenmarkt (Digital Single Market, DSM). Die DSM-Strategie der EU hat im Wesentlichen zwei Hauptstossrichtungen:

- Die Vereinfachung des grenzüberschreitenden digitalen Handels. Konsumenten sollte es genauso leicht fallen, ein Produkt aus einem anderen Mitgliedstaat elektronisch zu bestellen wie aus dem eigenen Land.

- Die Förderung der «digitalen Gesellschaft», wobei es hier sowohl um die Förderung von digitaler Infrastruktur (5G, Breitband-Internet) als auch von neuen Informationstechnologien wie künstliche Intelligenz oder Open Data geht.

Diese breite Strategie, die zum Teil auch eine industriepolitische Komponente enthält, wurde bisher in 37 Rechtsetzungsvorschlägen umgemünzt. Allerdings unterscheiden sich die vorgeschlagenen Massnahmen in ihrer Verbindlichkeit. Ein wesentlicher Teil betrifft den E-Commerce. Es geht um so unterschiedliche Themenkreise wie die Harmonisierung der Bestimmungen über Online-Kaufverträge, die Vereinfachung der grenzüberschreitenden Paketzustellungen, die Regulierung von Geoblocking oder Fragen des Datenschutzes. Allein für die Einschränkung des Geoblockings wird geschätzt, dass damit die Preise von Online-Produkten um rund 1%, jene von Offline-Transaktionen um 0,5% tiefer ausfallen würden (Duch-Brown et al. 2016).

Es bestehen heute erhebliche Differenzen zwischen dem europäischen und dem schweizerischen Online-Recht. Beim Datenschutz setzt die Schweiz die Aktualisierungen nur schleppend um. Dies schafft einerseits Chancen für Regulierungsarbitrage, andererseits birgt ein Alleingang Risiken in diesem strategischen, schnell wachsenden Bereich der Schweizer Wirtschaft.

Weitere Abkommen

Neben den oben genannten sind weitere Abkommen zwischen der Schweiz und der EU denkbar. Sie betreffen folgende Themen:

- Die öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (u.a. Schutz vor Epidemien);

- Das Nachfolgeabkommen zum Satellitensystem Galileo (globales Satellitennavigations- und Zeitgebungssystem);

- Die Europäische Eisenbahnagentur («European Railway Agency ERA») zur Koordination und Interoperabilität des europäischen Schienenverkehrs;

- Das Medien- und Kulturprogramm («Creative Europe»), u.a. zur Förderung der literarischen Übersetzung sowie der Entwicklung und Verbreitung audiovisueller Werke und dem Schutz des geistigen Eigentums;

- Die gemeinsame Roaming-Regelung (Abschaffung Roaming-Gebühren im europäischen Ausland), wie sie die EU bereits mit den EWR-Ländern Island, Liechtenstein und Norwegen kennt;

- Den Bereich Landwirtschaft mit der allfälligen Erweiterung des bestehenden Abkommens von 1999 auf alle Lebensmittel.

5. Mögliche Auswirkungen im Fall einer Ablehnung des InstA

Für die EU ist das InstA die Conditio sine qua non für die weitere (partielle) Beteiligung der Schweiz am europäischen Binnenmarkt. Der Schweiz steht es als souveräner Staat allerdings frei, das von den Unterhändlern ausgehandelte Abkommen zum InstA abzulehnen. In diesem Fall aber hätte die EU die Option, keine neuen Abkommen mehr abzuschliessen und auf die Aktualisierung bestehender zu verzichten. Sie könnte damit der Schweiz ihre bisher zugestandenen Rechtsprivilegien von Fall zu Fall entziehen. Derzeit liegt jeder Aktualisierung ein Beschluss des Gemischten Ausschusses Schweiz-EU zugrunde.

Wenn keine Beschlüsse des Gemischten Ausschusses mehr erfolgen, wonach die Schweizer Vorgaben mit den EU-Regelungen gleichwertig sind, würde die Schweiz zukünftig den Zugang zum EU-Binnenmarkt sukzessive verlieren. Mit der Zeit würden immer weniger Teile der Bilateralen noch Gültigkeit besitzen («Erosion» des bilateralen Wegs).

Dazu ist die Nicht-Anerkennung von Äquivalenzen («Nadelstichpolitik») zu erwarten. Auch wenn ein solches Vorgehen äusserst fragwürdig und völkerrechtlich umstritten ist, die EU kann jeweils die Anerkennung der Äquivalenz der Schweiz willkürlich vorenthalten. Es lässt sich schwer abschätzen, welche Bereiche konkret davon betroffen sind. Zu erwarten ist, dass im Fall einer schweizerischen Ablehnung des InstA die im Abschnitt 3 beschriebenen Bereiche davon tangiert werden und Wirtschaftsbranchen wie etwa den Finanzdienstleistern oder dem Strom- und Energiesektor eine gleichwertige Teilnahme am Binnenmarkt in Zukunft verwehrt bliebe. Das könnte mittel- und langfristig zu Wettbewerbsnachteilen zum Schaden der betroffenen Schweizer Unternehmen führen. Durch die Schweiz sind daher Vorbereitungen zu treffen, um die Wirkungen der «Nadelstichpolitik» wo möglich einzugrenzen.Mögliche einseitige Massnahmen durch die EU sind in folgenden Bereichen zu erwarten:

Aufhebung der Börsenäquivalenz

Sie ist seit längerem ein Streitpunkt zwischen der EU und der Schweiz. Obwohl auf technischer Ebene der Regulierung als gleichwertig zu den EU-Handelsplätzen anzusehen, erhielt die Schweizer Börse aus politischen Gründen nur eine befristete Anerkennung, vorerst bis Mitte 2019. Solange die Börsenregulierung der Schweiz durch die EU als äquivalent angesehen wird, haben Investoren über Wertschriftenhändler uneingeschränkten Zugang zu den Börsen in der Schweiz. Je liquider ein Markt ist, desto effizienter wird er und gewährleistet damit den Handelspartnern den bestmöglichen Preis. Ohne Anerkennung der Gleichwertigkeit dürfen EU-Wertschriftenhändler Schweizer Aktien nicht mehr in der Schweiz handeln, wenn die entsprechenden Titel auch an EU-Börsen gehandelt werden. Das Handelsvolumen des Schweizer Börsenplatzes würde substanziell sinken.

Der Bundesrat hat eine Eventualmassnahme erlassen für den Fall, dass die EU die Äquivalenz nicht verlängert. Sie würde damit zumindest einen Teil des Handelsvolumens der Schweizer Börsen retten, verlieren würden aber gegenüber heute sowohl die Schweiz wie auch die EU. Eine Möglichkeit für die Schweiz ist die Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens der WTO, wobei ein – nach langen Jahren errungener – juristischer Sieg nicht automatisch die unbefristete Äquivalenzanerkennung bewirken würde (vgl. Abschnitt über das Finanzdienstleistungsabkommen; Bundesrat 2018).

Keine Anerkennung der Medizinprodukte-Regulierung

Die Schweizer Medizintechnikindustrie ist auf die Aktualisierung des Abkommens über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (Mutual Recognition Agreement, MRA) angewiesen, da dies den barrierefreien Zugang zum EU-Binnenmarkt ermöglicht. Ist dies nicht mehr sichergestellt, rechnen Schweizer Medtech-Unternehmen mit einem zusätzlichen Jahr Verzögerung für die Zulassung ihrer Produkte in der EU. Die Umsatzeinbusse dürfte in den ersten drei Jahren kumuliert bis zu 1 Mrd. Fr. betragen, dies bei einem jährlichen Umsatz von knapp 16 Mrd. Fr. (MoneyCab 2019). Der langfristige Schaden dürfte noch höher sein, wenn Spitäler und Ärzte in der EU auf nicht-schweizerische Produkte umsteigen, um ihre Patienten jeweils rasch mit der neuesten Technologie versorgen zu können.

Keine vollwertige Teilnahme an Horizon Europe

Das europäische Rahmenprogramm ist die grösste mit öffentlichen Mitteln finanzierte Forschungsförderungsinitiative der Welt und neben dem Schweizerischen Nationalfonds die zweitwichtigste Förderquelle für Forschende in der Schweiz. Für wissensintensive Unternehmen in der Schweiz ist es sogar die wichtigste Finanzierungsquelle. Der Zugang zu diesem internationalen Forschungsprogramm ist für die Schweiz als innovativer Werk- und Denkplatz sehr bedeutend.

Das bisherige Forschungsprogramm umfasst drei Schwerpunkte (Economiesuisse 2016c):

- Der erste, die «Wissenschaftliche Exzellenz» bildet das Herzstück. Die Mittelverteilung erfolgt ähnlich wie beim Schweizerischen Nationalfonds auf kompetitiver Basis. Forschende müssen sich um diese «Grants» bewerben und werden aufgrund der Qualität ihrer Arbeit ausgewählt. Die Gelder ermöglichen ihnen, ein internationales Team aufzubauen, um ihre Forschungsfrage vertieft zu bearbeiten.

- Der zweite Schwerpunkt, «Führende Rolle der Industrie» genannt, fördert Schlüsseltechnologien und innovative KMU, also auch Start-ups.

- Im dritten Schwerpunkt – «Gesellschaftliche Herausforderungen» – hat die EU Themen festgelegt, deren Erforschung sie gezielt vorantreiben will, beispielsweise Gesundheit, demografischer Wandel, Ressourceneffizienz, Klimaschutz oder die Sicherheit der Menschen.

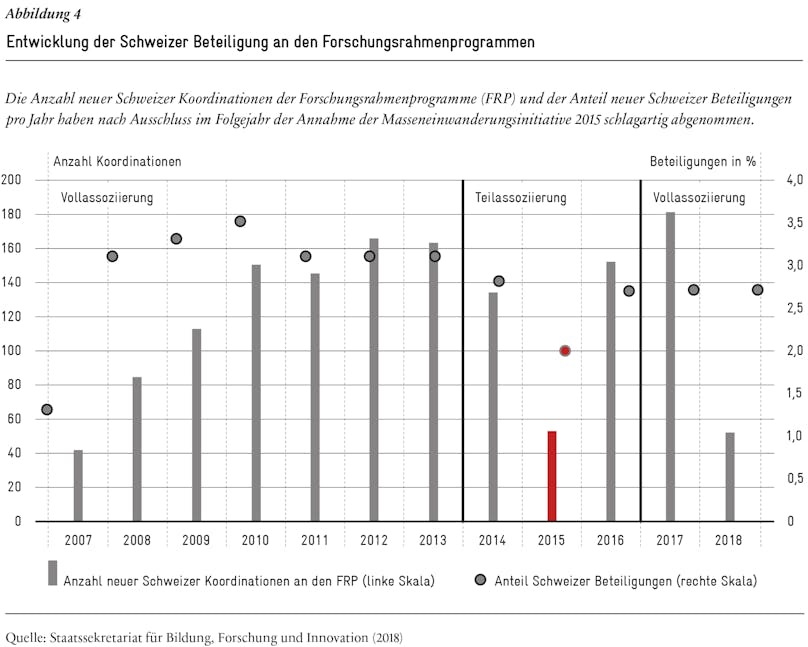

Von den europäischen Geldern profitieren nicht nur die Hochschulen, sondern auch die Forschungsabteilungen von Schweizer Unternehmen, insbesondere der KMU. Für sie sind die Forschungsrahmenprogramme die wichtigste öffentliche Quelle zur Finanzierung von Forschung und Innovation. Bedeutender als die Geldmittel sind die Möglichkeiten zur internationalen Vernetzung. Weil sich Forschende die besten Partner in ganz Europa aussuchen können, um gemeinsame Projekte zu verwirklichen, steigt die Qualität der Arbeit. Beim siebten europäischen Forschungsprogramm von 2007 bis 2013 kam es zu 4269 Beteiligungen aus der Schweiz an EU-Projekten, in 972 Fällen umfasste dies auch deren Koordination (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 2018; vgl. Abbildung 4). Das Netzwerk trägt stark zur Attraktivität des Schweizer Forschungsstandorts bei. Es ermöglicht nicht nur den Hochschulen, die besten Köpfe aus Europa und der Welt anzulocken, sondern macht die Schweiz auch interessant für innovative Unternehmen.

Welche Folgen eine ungeregelte Beziehung haben kann, zeigte die Reaktion auf die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative im Jahr 2014. Nachdem der Schweizer Forschungsplatz vom laufenden Forschungsrahmenprogramm abgeschnitten worden war, sank die Schweizer Forschungsbeteiligung von 2,8% im Jahr 2014 auf 2% im Jahr 2015. Noch deutlicher zeigte sich die Ungewissheit über die Forschungszusammenarbeit in der gefallenen Anzahl neuer Schweizer «Koordinationen». Diese nahmen von 135 im Jahr 2014 auf lediglich 53 im Jahr 2015 ab. Bei diesen Projekten tragen in der Schweiz ansässige Wissenschaftler die Hauptverantwortung in der Durchführung der Forschungsvorhaben. Der Rückgang der Projekte spiegelt sich auch in den niedrigeren Drittmitteln aus EU-Forschungsprogrammen, welche die Hochschulen in den Folgejahren verzeichneten.[2]Erst dank einer Teilassoziierung konnte der Umfang wieder mit 153 im Jahr 2016 und 182 im Jahr 2017 auf das ursprüngliche Niveau angehoben werden. Trotz eines kurzzeitigen Teilausschlusses konnte der Forschungsplatz Schweiz letztlich wesentlich von «Horizon 2020» profitieren.

Im Jahr 2021 wird das neue Rahmenprogramm «Horizon Europe» starten. Es wird voraussichtlich über ein Budget von 94,1 Mrd. Euro verfügen. Bei diesem europäischen Forschungs- und Innovationsprogramm handelt es sich um die Champions League der Wissenschaft. Die besten Forscher möchten daran teilhaben, um sich mit anderen auszutauschen und zu messen. Die Schweiz hat gegenwärtig lediglich den Status eines Drittlandes. Selbst Israel hält zurzeit eine bessere Position inne. Inwiefern Drittstaaten ebenfalls Forschungsprojekte koordinieren dürfen, bleibt unklar. Gemäss aktuellem Wissensstand ist davon auszugehen, dass die Schweiz ohne Einigung zum InstA ab 2021 nicht ohne Einschränkungen und Verzögerungen am neuen Forschungsprogramm wird teilnehmen können. Würde die EU die in der Schweiz ansässigen Wissenschafter von «Horizon Europe»gar komplett ausschliessen, verlöre der Schweizer Forschungsplatz an Anziehungskraft. Dies würde auch die Spezialistensuche in den forschungsintensiven Unternehmen wie beispielsweise der Pharmabranche erschweren. Die zusätzlichen Forschungsmittel aus der EU sind zwar nicht der alleinige Erfolgsfaktor, aber die Stärke des Schweizer Wissenschaftsraumes basiert wesentlich auf seiner Internationalität und insbesondere auf der Möglichkeit der grenzüberschreitenden Kooperationen.

Weitere Bereiche

Im Regelenergiemarkt droht der Ausschluss der Schweiz mit Auswirkungen auf den Strommarkt. Gefährdet ist die Teilnahme an folgenden Kooperationen:

- Netzregelverbund (International Grid Control Cooperation IGCC),

- Automatic Frequency Restoration Reserves (aFRR),

- Manual Frequency Restoration Reserves (mFRR),

- Replacement Reserves (RR).

Ebenfalls ausgeschlossen wird die Schweiz von:

- Besprechungen der Kommunikationskommission (ComCom) und vom EU-Gremium für elektronische Kommunikation (Berec),

- den Treffen der europäischen E-Health-Gruppe,

- Absprachen der «Hochrangigen Gruppe für Ernährung und Bewegung».

6. Die ökonomischen Auswirkungen eines Plan C

Die «Gretchenfrage», die sich die Schweiz stellen muss, ist, ob sie weiter den bilateralen Pfad beschreiten will oder grundsätzlich einer neuen aussenwirtschaftliche Strategie folgen soll.

Rein volkswirtschaftlich betrachtet gehen die Gegner des InstA von zwei Annahmen aus:

Erstens wird der erwartete Nutzen eines neuen/anderen Abkommens zwischen der Schweiz und der EU für die Eidgenossenschaft höher eingeschätzt als für das vorliegende InstA. Dazu wird regelmässig auf das Freihandelsabkommen aus dem Jahr 1972 referenziert. Bei dem von der Schweiz mit der (damaligen) Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ausgehandelten Freihandelsabkommen bestand die EU noch aus neun Mitgliedern, darunter die drei grössten, unmittelbaren Nachbarländer der Schweiz: Deutschland, Frankreich und Italien. Der seither schrittweise erfolgte Ausbau auf heute 28 bzw. 27 Staaten, insbesondere die Erweiterung um die ehemaligen Ostblock-Staaten, verschob das geografische Gewicht der EU, erhöhte die kulturelle Distanz zur Schweiz und führte auch zu einem abnehmenden Gewicht der Schweiz im EU-Binnenmarkt.[3]

1972 war das BIP der EU-15«nur»8,5mal grösser als dasjenige der Schweiz, im Jahr 2017 (EU-28) betrug der Faktor 25,5.[4]

Das Verständnis für eidgenössische Sonderregelungen dürfte in den letzten rund 40 Jahren tendenziell gesunken sein, denn die Stimmen der traditionellen «Freunde der Schweiz» sind im grösseren Stimmengemenge der EU nicht mehr so stark zu hören wie bisher.

Zweitens gehen die Gegner des InstA davon aus, dass die (kumulierten) Kosten der Nicht-Unterzeichnung – bis zu Inkraftsetzung einer neuen Lösung – tiefer sind als der Nutzengewinn aus dieser neuen Lösung. Dies kann ein ökonomischer Trugschluss sein. Grundsätzlich werden die volkswirtschaftlichen Kosten eines erodierenden, bilateralen Weges mit längerer Zeitdauer immer höher (siehe Variante C2weiter unten). Fehlende «Updates des Betriebssystems» zwischen der Schweiz und der EU resultieren nicht im Status quo, sondern in einer schleichenden Obsoleszenz der bilateralen Verträge.

In der laufenden Diskussion wird auch vielfach argumentiert, dass die Beschlussfassung zum InstA erst nach dem Entscheid des Souveräns zur Kündigungsinitiative (Volksinitiative für eine massvolle Zuwanderung) erfolgen kann. Diese Initiative wurde von der SVP am 31. August 2018 eingereicht. Diese Argumentation vernachlässigt drei wesentliche Aspekte:

Erstens läuft die ordentliche Behandlungsfrist, bis wann die Eidgenössischen Räte spätestens einen Beschluss zur Kündigungsinitiative (Zustimmung, Ablehnung oder Gegenvorschlag) fassen müssen, noch bis zum 28. Februar 2021. Erst nach dem Parlamentsentscheid kann die Volksabstimmung stattfinden. Im Falle einer vollen Ausschöpfung der Frist durch die Eidgenössischen Räte würde in dieser knapp zweijährigen Zeitperiode die Rechts- und Investitionssicherheit für die Unternehmen keineswegs erhöht, sondern tendenziell geschmälert. Dabei verliert die Schweiz bereits heute zusehends an Standortattraktivität gegenüber den europäischen Wettbewerbern wie Irland und den Niederlanden (McKinsey 2019).

Zweitens verkennt diese Argumentation, dass der entscheidende Grund für den Widerstand der Gewerkschaften gegen das InstA nicht das Abwarten der Abstimmung zur Kündigungsinitiative ist, sondern der von den Arbeitnehmervertretern proklamierte Lohnschutz, den sie mit dem vorliegenden Vertragsentwurf gefährdet sehen. Dies betrifft vor allem die Flankierenden Massnahmen (FlaM). Das bedeutet, dass auch im Falle einer Ablehnung der Kündigungsinitiative durch den Souverän die Gewerkschaften mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin gegen das vorliegende InstA opponieren werden.

Drittens ist es der grössten Partei des Landes als referendumsstarke Organisation wie auch allen weiteren Parteien und Interessengruppierungen unbenommen, auch in Zukunft und im Falle eines Inkrafttretens des InstA zu (direkten und indirekten) europapolitischen Fragestellungen Initiativen oder Referenden zu ergreifen, die (je nach Fokus) das ganze bilaterale Vertragswerk tangieren können. Von diesem direktdemokratischen Recht wurde bereits in der Vergangenheit rege Gebrauch gemacht (z.B. Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung»,«Durchsetzungsinitiative» oder das Referendum gegen die Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie im Schweizer Waffenrecht). Zurzeit wird u.a. diskutiert, ob eine Initiative ergriffen werden soll, die ein Verbot von Kohäsionszahlungen in der Schweizer Bundesverfassung festschreiben soll.

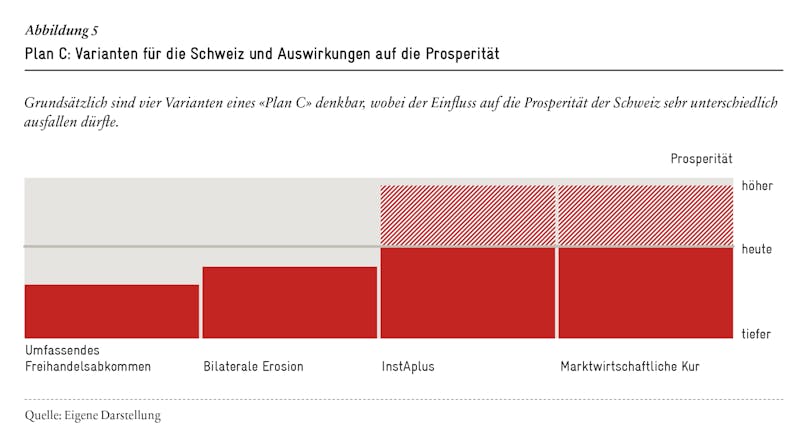

Angesichts dieser dreifachen Ausgangslage ist zu hinterfragen, ob ein Hinausschieben des Entscheids zum InstA opportun ist. Zugleich ist zu klären, welche Alternativen unser Land hätte, wenn das InstA in der vorliegenden Form keine Mehrheit finden würde. In diesem Fall müsste die Schweiz den Weg eines «Plan C»beschreiten. «Plan A» war bis zum 6. Dezember 1992 der Beitritt zum EWR, «Plan B» wurde mit den bilateralen Verträgen in Stufen realisiert. Wie ein «Plan C» aussehen könnte, haben bis dato weder der Bundesrat noch die Gegner eines InstA auch nur in Ansätzen skizziert. Abbildung 5 gibt einen Überblick der möglichen Varianten eines «Plan C».

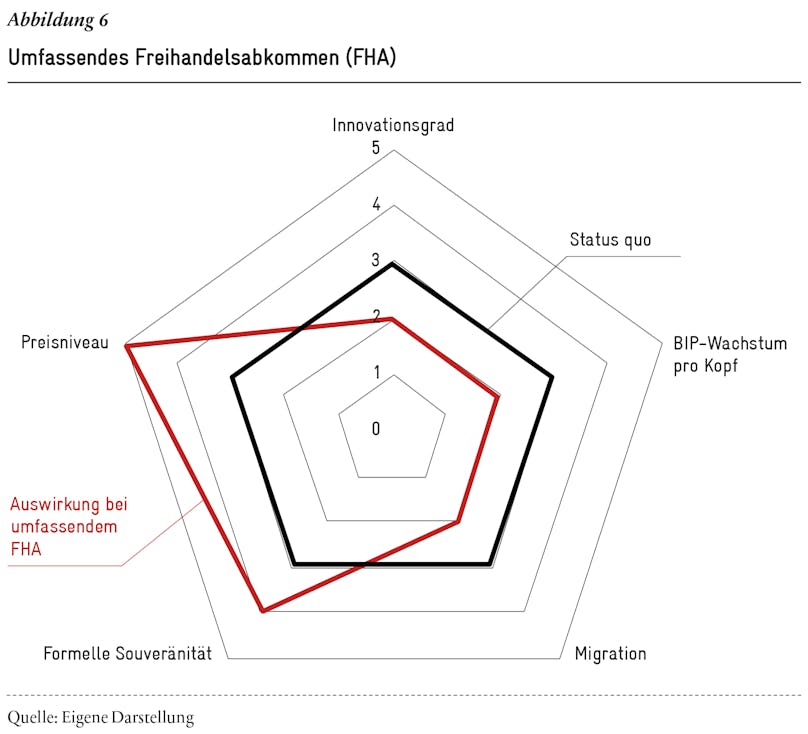

Variante C1: Umfassendes Freihandelsabkommen Schweiz – EU

Anstelle der bisherigen bilateralen Abkommen (sie würden durch die Schweiz gekündigt) und deren Weiterentwicklung durch das InstA könnte die Schweiz ein Freihandelsabkommen mit der EU anstreben, das das Freihandelsabkommen aus dem Jahr 1972 ersetzen würde. Dieses mittlerweile fast 50jährige Abkommen erleichtert den freien Verkehr von Waren zwischen den Vertragsparteien, sein Anwendungsbereich ist beschränkt auf Industrie- und landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte. Mit einem umfassendenFreihandelsabkommen, wie es auch zwischen der EU und Kanada (CETA) abgeschlossen wurde, würde die Schweiz gegenüber heute formell wohl eine grössere Handlungsautonomie erhalten, da sie regulatorisch eigenständig wäre und es auch keine Rechtsharmonisierung mit der EU bräuchte. Ein weiteres Merkmal eines umfassenden FHA mit der EU wäre der beschränkte Anwendungsbereich auf den Marktzugang im engeren Sinne, d.h. auf landesbeschränkende Massnahmen an der Grenze und auf Ungleichbehandlungen ausländischer Produkte (Bundesrat 2015).[5]

Für den Warenverkehr wären bei einem FHA mit der EU gegenüber den heutigen bilateralen Abkommen folgende Auswirkungen zu erwarten:

- Verschärfung der Ursprungsregelungen und weniger Handelserleichterungen. Bei Zollsicherheitsmassnahmen könnte neu eine Voranmeldepflicht für Warenimporte bzw. Warenexporte gefordert werden, was negative Auswirkungen auf den Warenverkehr mit der EU hätte.

- Höhere technische Handelshemmnisse: In vielen Fällen doppelte Konformitätsbewertung für Produkte, die sowohl in der Schweiz als auch in der EU vermarktet werden.

- Landwirtschaft: Wiedereinführung von Grenzkontrollen im Bereich landwirtschaftlicher Produkte (inkl. Veterinärbereich), was die Preise für Konsumgüter und Zwischenprodukte in der Schweiz erhöhen würde.

Für den Handel mit Dienstleistungen wären bei einem FHA mit der EU gegenüber den heutigen bilateralen Abkommen folgende Auswirkungen zu erwarten:

- Neue handelsbezogene Regeln im Landverkehr: Erschwerung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für Schweizer Transportunternehmen.

- Im Luftverkehr sind Verkehrsrechte von einem allfälligen FHA mit der EU ausgeschlossen. Die Folge wäre eine Einschränkung der Verkehrsrechte für schweizerische Luftverkehrsgesellschaften.

- Neue handelsbezogene Regeln für grenzüberschreitende Dienstleistungen durch natürliche Personen: Die Dienstleistungserbringung für Schweizer Firmen im EU-Binnenmarkt würde stärker administriert, mit voraussichtlich negativen Auswirkungen auf die Auftragsvergabe aus dem EU-Raum.

Für den Personenverkehr wären bei einem FHA mit der EU gegenüber den heutigen bilateralen Abkommen folgende Auswirkungen zu erwarten:

- Eigenständige Migrationssteuerung der Schweiz. Nachteilig wäre die Anerkennung der Berufsqualifikationen ohne inhaltliche bzw. materielle Bestimmungen mit wohl erschwertem Zugang für Schweizer Arbeitskräfte zum EU-Markt.

Gesamthaft wären die ökonomischen Auswirkungen eines FHA gegenüber dem heutigen bilateralen Status quo negativer. Durch den reinen Marktzugang statt der Einbindung in den EU-Binnenmarkt (wie heute) kann das Marktpotenzial durch Schweizer Unternehmen nur teilweise genutzt werden. Eine Abschwächung der Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und der EU schwächt – ohne Gegenmassnahmen wie neue, substanzielle interne Reformen – aufgrund des geringeren Wettbewerbs die Produktivität und den Innovationsgrad der Schweizer Wirtschaft. Entsprechend negativ sind die Wirkungen auf das BIP-Wachstum pro Kopf. Demgegenüber steht die Zunahme der formellen Souveränität. Durch die eigenständige Migrationssteuerung und die geringere Wettbewerbsfähigkeit wäre ein Rückgang der Migration zu erwarten. Auch der Zugang zum Arbeitskräftepotenzial im EU-Raum wäre für Schweizer Unternehmen erschwert. Formell wäre die Schweiz bei einem FHA mit der EU zwar souveräner, aber materiell nach wie vor aussenwirtschaftlich stark auf den europäischen Markt angewiesen (vgl. Gentinetta und Kohler 2010).

Es ist fraglich, ob die EU für ein umfassendes Freihandelsabkommen Hand bieten würde. Nach den jahrelangen Verhandlungen mit der Schweiz und der massgeschneiderten Lösung der bilateralen Verträge dürfte die Motivation der EU-Mitgliedsstaaten nicht sehr hoch sein, auf eine neue Strategie zu setzen.

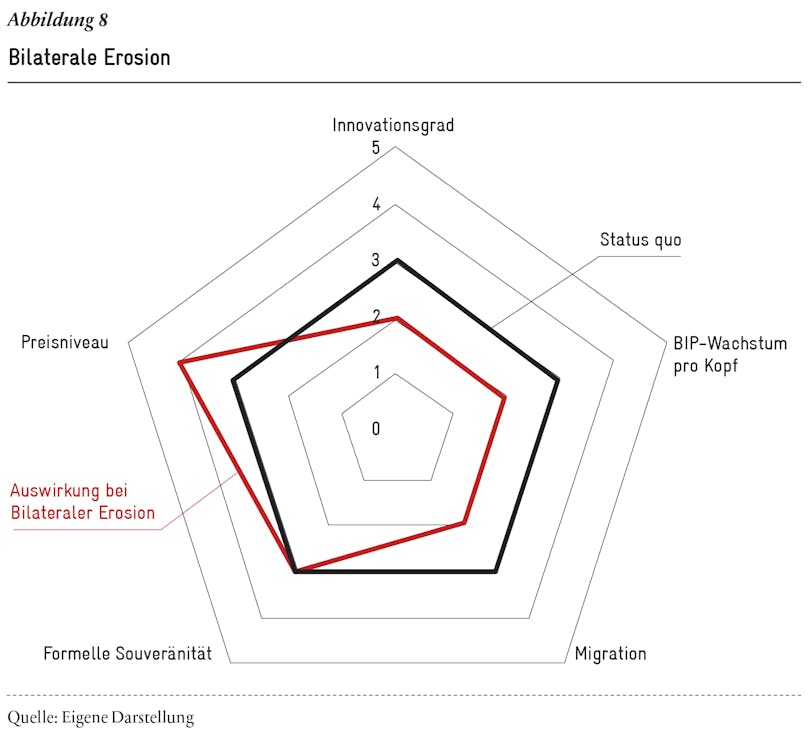

Variante C2: Bilaterale Erosion

Spricht sich die Schweiz für eine Fortsetzung des bilateralen Wegs ohne die dynamische Komponente mit einem InstA aus, sind mittelfristig die Bereiche, wo in den bestehenden Abkommen eine Rechtsharmonisierung besteht, tangiert. Darunter fallen voraussichtlich auch Beschlüsse der verschiedenen Gemischten Ausschüsse zu den bestehenden fünf Abkommen. Das Ausbleiben von Updates, etwa für Medizintechnikprodukte, wird voraussichtlich zu einer schleichenden Erosion des bilateralen Wegs führen. Auch wenn theoretisch der Weg über das Streitbeilegungsverfahren der WTO offensteht, ist kaum zu erwarten, dass dies kurz- und mittelfristig die drohenden wirtschaftlichen Folgen mindert. Neue Marktzugangsabkommen, z.B. im Strom- oder Finanzdienstleistungsbereich, wird die EU ohne ein InstA nicht abschliessen. Aufgrund der sukzessiv zunehmenden Wettbewerbsnachteile für die Exportwirtschaft würde das Wachstum zurückgehen, was über kurz oder lang die Lohnentwicklung und das Pro-Kopf-Einkommen in Mitleidenschaft ziehen würde. Entsprechend der abnehmenden Wettbewerbsposition der Schweiz würde voraussichtlich auch die Migration zurückgehen.

Gesamthaft wären die ökonomischen Auswirkungen bei einer Erosion des bilateralen Wegs negativ. Durch die Unklarheit über die Art und das Ausmass der Fortsetzung des bilateralen Wegs und der zu erwartenden «Nadelstichpolitik» der EU würde die Rechtsunsicherheit zunehmen, was wiederum zu einem relativen Rückgang von Unternehmensinvestitionen führen würde (vgl. McKinsey 2019). Zwar könnte die Schweiz nach Möglichkeit eigene Massnahmen (siehe Aufhebung der Börsenäquivalenz, Abschnitt 5) ergreifen. Ohne Unterzeichnung des InstA hätte sie aber nicht die Handhabe, gegen allfällige Nadelstiche der EU durch die Anrufung des Schiedsgerichts vorzugehen. Der juristische Weg über die WTO ist langwierig, das Zurücknehmen der einseitigen Massnahmen durch die EU selbst bei einem Sieg vor Gericht nicht garantiert. Ohne InstA bliebe die formelle Souveränität der Schweiz auf dem gleichen Niveau wie heute.

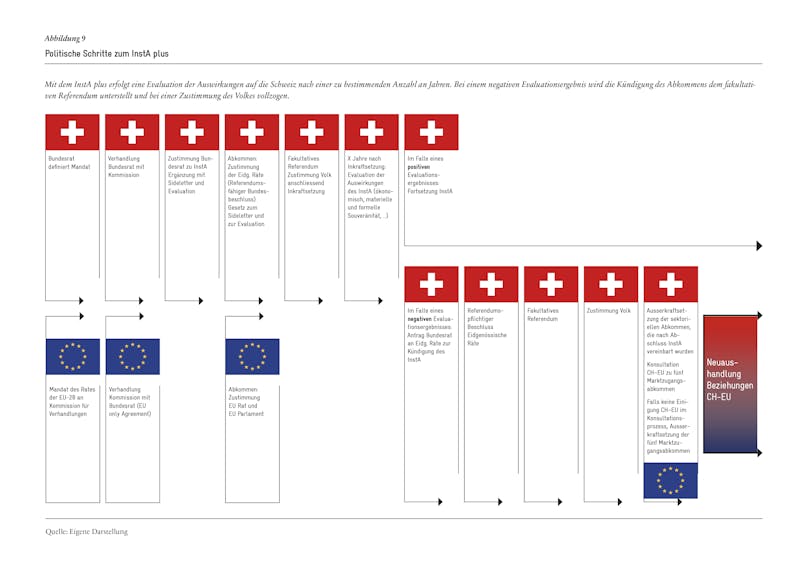

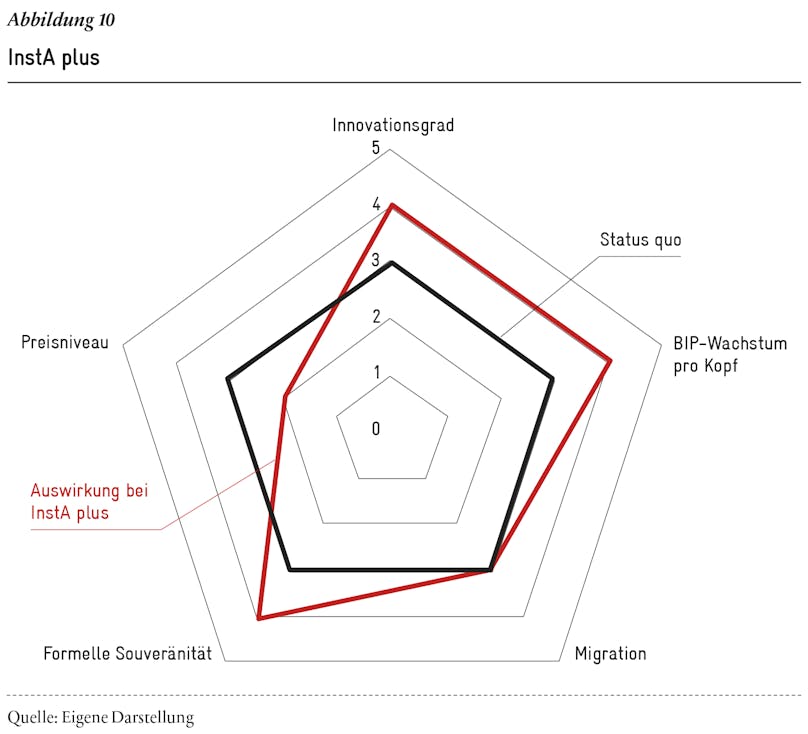

Variante C3: InstA plus

Die Variante «InstA plus»geht vom vorliegenden Rahmenabkommen aus, ergänzt um einen «Side Letter»und eine Evaluationsklausel. Bekanntermassen schliesst die EU Nachverhandlungen zum InstA kategorisch aus und bezeichnet den vorliegenden Vertrag als definitiv. Das schliesst aber nicht aus, dass die Schweiz mit einem «Side Letter»noch ihre Vertragszusätze einbringen kann, die nicht im Hauptvertrag festgehalten werden. In diesem kann statuiert werden, was aus Schweizer Sicht systemrelevant ist (z.B. Steuerautonomie der Kantone, Kriterienkatalog für Ausnahmen im beihilferechtlichen Teil des InstA). Zugleich kann die Schweiz einseitig im schweizerischen Gesetzgebungsverfahren festlegen, dass sie im Falle einer Inkraftsetzung des InstA dessen Auswirkungen nach einer zu definierenden Frist (z.B. 10 Jahre) selbständig einer unabhängigen Evaluation unterzieht. Evaluationskriterien könnten die ökonomischen Auswirkungen des InstA und die Entwicklung der formellen wie materiellen Souveränität sein. Im Fall eines negativen Evaluationsergebnisses bliebe es der Eidgenossenschaft unbenommen, das InstA zu kündigen. Sektorielle Abkommen, die nach Abschluss des InstA vereinbart wurden und explizit auf dieses verweisen, würden gemeinsam mit dem InstA sechs Monate nach Kündigung ausser Kraft treten.

Dagegen würden die fünf bereits bestehenden, vom InstA abgedeckten Marktzugangsabkommen nicht automatisch («Guillotine-Klausel») ausser Kraft treten. Vertraglich ist ein Konsultationsprozess von drei Monaten vorgesehen, in welchem die Schweiz und die EU die Auswirkungen auf die fünf Marktzugangsabkommen und das weitere Vorgehen diskutieren würden. Würden die Parteien sich auf eine Lösung einigen, gelten diese Abkommen weiterhin. Andernfalls würden auch diese – nach Ablauf der Kündigungsfrist von weiteren sechs Monaten – ausser Kraft treten (Bundesrat 2019). In diesem Fall wären die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU neu auszuhandeln.

Gesamthaft wären die ökonomischen Auswirkungen eines «InstA plus»gegenüber dem heutigen bilateralen Status quo positiver. Die gleiche Aussage lässt sich für das InstA machen. Durch die stabile und belastbare Einbindung in den EU-Binnenmarkt wird Rechts- und Investitionssicherheit geschaffen sowie die Grundlage für weitere Abkommen gelegt. Durch die noch engere Einbindung in die europäische Wirtschaft kann mit Produktivitätszunahmen gerechnet werden. Die Migration bleibt weitgehend auf dem bisherigen Niveau, allenfalls mit einem leichten Anstieg aufgrund der Nachfrage nach Fachkräften. Durch den zu erwartenden verstärkten Import von Gütern und Dienstleistungen wird das inländische Preisniveau im Vergleich zum EU-Raum leicht sinken. Entsprechend steigt die Kaufkraft.

Positiv zu werten ist der formelle Souveränitätsgewinn und die Zunahme an Rechtssicherheit durch die Möglichkeit, Streitigkeiten durch ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen. Heute existiert keine gerichtliche Streitbeilegung, weshalb die EU einseitig Retorsionsmassnahmen erlassen kann, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, ohne dass sich die Schweiz dagegen direkt juristisch wehren kann. Würden durch die EU Retorsionsmassnahmen ergriffen, müssten diese bei einer Inkraftsetzung des InstA verhältnismässig sein. Die ergriffenen Retorsionsmassnahmen können durch das Schiedsgericht überprüft und gegebenenfalls untersagt werden. Auch sind Befürchtungen der einseitigen Parteinahme des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zugunsten der EU gemäss einer Analyse konkreter Gerichtsfälle unbegründet (Oesch und Speck 2016/2017). Zusätzlich erhält die Schweiz mit dem InstA ein verbrieftes Mitspracherecht bei der Erarbeitung neuer abkommensrelevanter EU-Rechtsakte («decision shaping») und einen gesicherten Marktzugang.

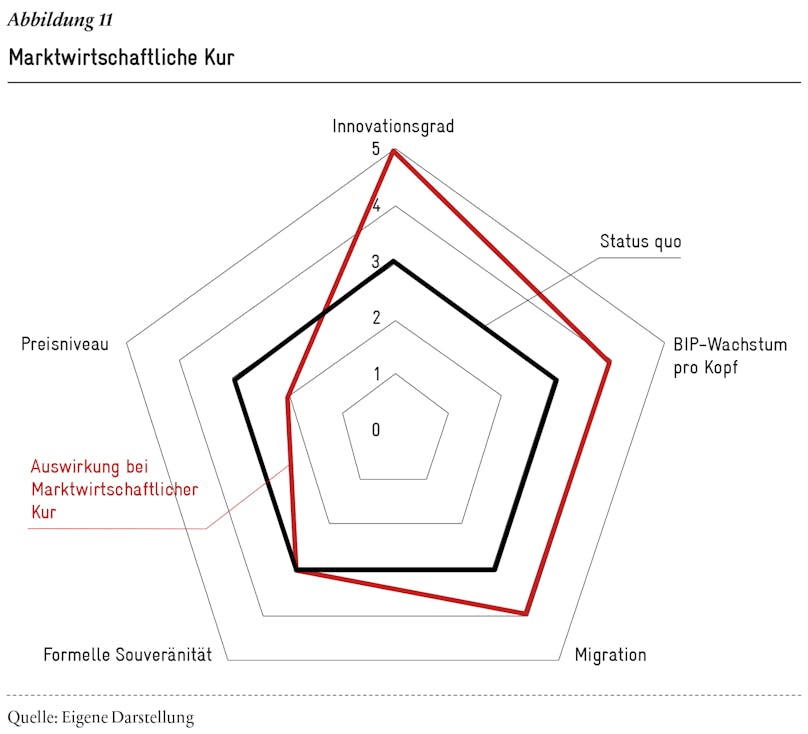

Variante C4: Marktwirtschaftliche Kur

Statt das InstA zu unterzeichnen, könnte sich die Schweiz auch dazu entschliessen, die langsam erodierenden Abkommen mit der EU durch interne, marktwirtschaftliche Reformen, einen deutlichen Ausbau des Netzes an Freihandelsabkommen sowie eine teilweise unilaterale Öffnung wirtschaftlich weitgehend aufzufangen. Im Vorfeld der Brexit-Abstimmung wurden für die Zeit nach dem EU-Austritt ähnliche Absichten auch von einem Teil der Tory-Partei für das Vereinigte Königreich geäussert, die aber bis heute so nicht realisiert wurden. In der Schweiz müssten für eine marktwirtschaftliche Kur (neue) politische Mehrheiten gefunden werden und der Souverän in einer Vielzahl von Sachfragen seine Zustimmung erteilen. Ein Teil der nachfolgend umschriebenen Massnahmen wird jedoch aufgrund exogener Entwicklungen (z.B. Demografie) auch bei den anderen drei Szenarien mittelfristig politisch auf der Traktandenliste stehen müssen. Über kurz oder lang wird die Schweiz – unabhängig von der Frage des zukünftigen Verhältnisses zur EU – nicht darum herumkommen, den herrschenden Reformstau zu überwinden und marktwirtschaftliche Erneuerungen einzuleiten.

Eine marktwirtschaftliche Kur bedingt vorab radikale Deregulierungen, um der abnehmenden Standortattraktivität wirksam zu begegnen. Dies würde nicht nur ein massiver Abbau bürokratischer Vorschriften verlangen, sondern auch eine starke Vereinfachung des Steuerrechts beinhalten. Die Unternehmenssteuern müssten weiter gesenkt werden, um für internationale Unternehmen attraktiv zu bleiben.

Eine marktwirtschaftliche Kur würde auch die Re-Liberalisierung des Arbeitsmarkts und einen Rückbau der flankierenden Massnahmen verlangen, die seit Inkraftsetzung der Bilateralen ein Dutzend Mal ausgebaut wurden. Zugleich müsste der Arbeitsmarkt unilateral geöffnet werden, um bewusst Talente ausserhalb des EU-Raums anwerben zu können. Eine Öffnung des Arbeitsmarktes für Talente aus aller Welt wäre mit steigenden Migrationszahlen verbunden. Durch eine Flexibilisierung des Arbeitsrechtes wären aber neue Beschäftigungsmodelle möglich, besonders attraktiv etwa für Unternehmen der Digitalwirtschaft. Auch die Bildungslandschaft müsste bei dieser marktwirtschaftlichen Kur weiterentwickelt werden: Aufgrund des Ausschlusses aus den EU-Forschungsprogrammen müssten sich Schweizer Hochschulen vermehrt über eine Private-Public-Partnership mitfinanzieren und noch stärker auf ihre jeweiligen Kernkompetenzen fokussieren.

Infolge der zunehmenden Sozialausgaben sollte das Rentenalter rasch an die Lebenserwartung gekoppelt werden; Erwerbstätige dürften sich so erst einige Jahre später pensionieren lassen. Die begrenzten Finanzspielräume der öffentlichen Hand würden verlangen, dass die Transferleistungen an die Landwirtschaft zurückzufahren sind. Subventionen müssten nicht gestrichen, aber immerhin auf europäisches Niveau zurückgeführt werden, wodurch jährlich über 3 Mrd. Fr. eingespart werden könnten. Parallel dazu müssten für Freihandelspartner die bisher prohibitiv hohen Importzölle für Agrarprodukte auf Null gesenkt werden. Dies würde die Produktvielfalt steigern, während die Preise für Lebensmittel sinken könnten.

Unabhängig vom InstA und der Nicht-Übernahme des EU-Beihilferechts wird der Service public in den nächsten Jahren zunehmend unter Druck geraten. Im Falle einer marktwirtschaftlichen Kur sollte der öffentliche Verkehr genauso wie die Post neu über Leistungsaufträge durch Unternehmen mit privater Trägerschaft abgewickelt werden. Die öffentlichen Anteile an den Kantonalbanken und den Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft würden an die Börse gebracht. In der Folge könnten sich auch ausländische Investoren an den ehemaligen Staatsunternehmen beteiligen. Auch ohne Stromabkommen könnte durch die Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes für Kleinbezüger die Wettbewerbsintensität gesteigert werden, private Haushalte und Kleinunternehmen profitierten von besseren Dienstleistungen und tieferen Preisen.

Die Nachteile eines Nicht-Abschlusses des InstA könnten durch eine solche marktwirtschaftliche Kur in vielen Bereichen aufgefangen werden. Weiterhin von Nachteil wäre aber der Nicht-Abschluss zusätzlicher sektorieller Marktzugangsabkommen. Durch den Abschluss weiterer, bedeutender Wirtschaftsabkommen, beispielsweise mit den USA, dem Mercosur, Indien, der Zollunion Russland-Belarus-Kasachstan und Australien, sowie einer Vertiefung bestehender Freihandelsabkommen (z.B. China, Japan und Kanada), würde sich die wirtschaftliche Bedeutung der EU für die Schweiz verringern – auch wenn die EU weiterhin die mit Abstand wichtigste Handelspartnerin bleiben würde.

7. Fazit: Die Schweiz muss sich bewegen

Derzeit herrscht ein eigentlicher Entscheidungsstillstand, wenn es um die Frage der Weiterentwicklung der Beziehungen der Schweiz zur EU geht. Gleichzeitig ist eine Bewegungslosigkeit bei marktwirtschaftlichen, internen Reformen festzustellen. Bei letzteren schlägt der Pegel derzeit in eine besorgniserregende Richtung: Von den 140 Motionen und 50 Postulaten, die anlässlich der Frühjahrssession 2019 von eidgenössischen Räten eingereicht wurden, weisen eine Vielzahl eine illiberale Stossrichtung aus. Auch von den fünf derzeit beim Bundesrat hängigen Volksinitiativen haben drei Wettbewerbseingrenzung oder Abschottung zum Ziel.

Ein lähmender Konservativismus mit Verboten, Umverteilungen und neuen Grenzziehungen sollte aber nicht das Gebot der Stunde sein. Es ist davon auszugehen, dass weder der Bundesrat noch die meisten Parteien zum Ziel haben, die Schweiz im Stillstand verharren zu lassen. Die aktuelle Blockade ist vielmehr das Resultat der mangelnden Überzeugungskraft, des sinkenden Kompromisswillens und des unproduktiven institutionellen Zusammenspiels zwischen Bundesrat, Parlament und Souverän. So arbeiteten Bundesrat und Parlament eine grosse Reform zur Unternehmenssteuerreform aus, die vom Stimmvolk vor einigen Jahren deutlich verworfen wurde. Umgekehrt anerkennt gemäss einer Umfrage die grosse Mehrheit der Bevölkerung die Notwendigkeit von stabilen und verlässlichen Beziehungen mit der EU an, demgegenüber der Bundesrat seine Unterschrift unter das Verhandlungsresultat des Institutionellen Rahmenabkommens hinauszögert.

Doch zur nachhaltigen Wohlstandssicherung wird die Schweiz über kurz oder lang nicht darum herumkommen, ihr Verhältnis mit ihrer auch in Zukunft wichtigsten Handelspartnerin auf eine tragfähige Basis zu stellen. Zu gross ist die seit 2002 rasant gewachsene ökonomische Verflechtung und zu bedeutend der erzielte Prosperitätsgewinn, als dass eine Rechtsunsicherheit für den Unternehmens- und Arbeitsstandort Schweiz durch eine andauernde Hinauszögerung des politischen Entscheids hingenommen werden kann. Neben einer tragfähigen und dynamischen Partnerschaft mit der EU sind aber genauso interne, marktwirtschaftliche Erneuerungen voranzutreiben. Hier muss das blockierte Reformrad wieder zum Laufen gebracht und die liberale Rahmenordnung gestärkt werden, die das Fundament unseres Wohlstands bilden.

Das vollständige Analysepapier inkl. Literaturangaben finden Sie als pdf-Dokument hier.

[1]Berechnung basierend auf einer Einwohnerzahl 2035 von 9,86 Mio. (Referenzszenario; Bundesamt für Statistik 2019a). [2]Um die Folgen der Teilassoziierung abzumindern, stellte der Bund den Forschungsanstalten umfangreiche, zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung. In ihrer Gesamtwirkung dürften sie aber einer Vollassoziierung nicht ebenbürtig gewesen sein. [3]Gemäss einer empirischen Studie des IW Köln (Kolev 2019) verbinden eine Mehrheit der EU-Bürger mit dem Begriff «Freihandel» nach wie vor positive Assoziationen. Auf Basis der Mitgliedsstaaten gibt es inzwischen aber auch einzelne Mehrheiten für einen stärker protektionistischen Kurs der eigenen Regierung bzw. der EU insgesamt. Insbesondere jüngere Wähler befürworten eine stärkere Abschottung. Dies könnte – sollte sich diese Meinung manifestieren – langfristig auch Einfluss auf das Verhältnis mit der Schweiz haben. [4]WTO und Bundesamt für Statistik (2019b). [5]Es kann vermutet werden, dass bei einem umfassenden Freihandelsabkommen die EU auf Klauseln betreffend staatlichen Beihilfen beharren würde, um «gleich lange Spiesse» sicherzustellen. Im verhandelten InstA steht zu staatlichen Beihilfen nur prinzipielles und nichts materielles, dies soll in den sektoriellen Abkommen präzisiert werden.