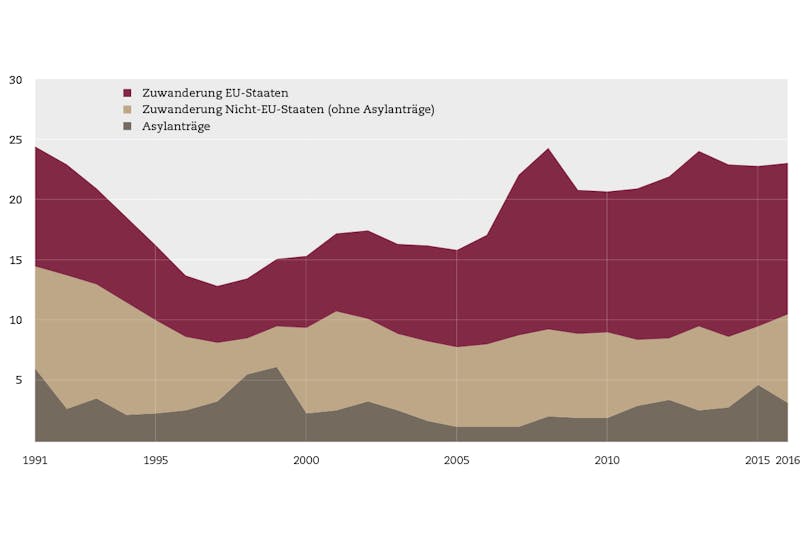

Migration gehört seit Jahrzehnten zu den dominierenden politischen Themen, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Oft prägt dabei der Zuzug von Flüchtlingen die öffentliche Diskussion, obwohl dieser langfristig nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Migration ausmacht. Viel bedeutender sind Wanderungsströme mit ökonomischem Hintergrund, zum Beispiel von Arbeitnehmenden im Rahmen der Personenfreizügigkeit zwischen den Mitgliedern der EU sowie den dem Abkommen angedockten Staaten – zu denen auch die Schweiz gehört –, oder die Erwerbsmigration aus sogenannten Drittstaaten (d.h. aus Staaten, mit denen kein Abkommen zur Migration von Arbeitnehmern besteht). Zur ökonomisch getriebenen Migration zählt auch die Einwanderung ins Bildungssystem (i.d.R. an Hochschulen), was nach Abschluss der Ausbildung allenfalls auch in einen Verbleib als Fachkraft mündet.

Statistisch gesehen ist die Schweiz ein Einwanderungsland wie aus dem Bilderbuch. Mehr als jeder vierte Einwohner ist nicht hierzulande geboren, das ist im europäischen Vergleich ein Rekordwert. Auch der Anteil von Ansässigen ohne Schweizer Pass macht rund 25 Prozent aus. Von der Schweiz als «Melting Pot» Europas zu sprechen, wäre wohl nicht übertrieben. Diese Eigenschaft hat das hiesige Produktionspotenzial und damit das Wohlstandsniveau in der Vergangenheit massiv erhöht.

Die Bedeutung der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt wird wegen des demografischen Wandels überdies noch zunehmen. Das lässt sich an einer einfachen Kennzahl demonstrieren: Auf 100 noch erwerbsfähige Personen im Alter von 50 bis 59 Jahren kommen in der Schweiz laut Eurostat gerade mal 68,9 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren. Dies demonstriert die zukünftige Lücke in der Erwerbsbevölkerung eindrücklich, auch wenn die tatsächliche Entwicklung vom faktischen Renteneintrittsalter abhängen wird. Mit der vielbeschworenen Aktivierung des inländischen Arbeitspotenzials wird sich die Lücke jedenfalls nicht schliessen lassen.

«Konservative» Schweizer Migrationspolitik

Trotz hoher Zuwanderung: wirklich Grenzen gesprengt hat die Schweiz mit ihrer Migrationspolitik bisher nicht. Diese basiert prinzipiell darauf, dass die Nachfrage des Arbeitsmarkts durch die Zuwanderung aus den EU-Staaten gedeckt werden kann. Die Einwanderung aus Drittstaaten ist hingegen restriktiv ausgestaltet, wovon wohl jedes Unternehmen ein Lied singen kann, das schon mal eine entsprechende Person einstellen wollte. Einerseits sind die jährlich durch den Bundesrat festgesetzten Kontingente äusserst knapp bemessen. Diese werden von den Kantonen an die nachfragenden Unternehmen vergeben, sofern sie im Verlauf des Kalenderjahres überhaupt noch über Kontingente verfügen. Andererseits herrscht ein strikter Vorrang für Arbeitnehmende aus der Schweiz und den EU-Staaten. Dies bedeutet, dass die betroffenen Firmen nachweisen müssen, dass sie im entsprechenden Arbeitsmarkt keinen passenden Arbeitnehmer finden, wobei es für einige Branchen (z.B. Sushi-Köche) Ausnahmen gibt. Und während man bei genügender Qualifikation und finanzieller Leistungsfähigkeit mit jeder Nationalität problemlos an einer Schweizer Universität studieren kann, führt ein Abschluss nicht automatisch zu einem Bleiberecht. Zwar zahlen ausländische Studenten je nach Kanton und Hochschule höhere Studiengebühren als einheimische, in der Gesamtkostenrechnung werden sie jedoch auch dann von Bund und Kantonen massiv unterstützt. Es mutet daher fast schon paradox an, dass Drittstaatenangehörige, die in der Schweiz einen Hochschulabschluss erworben haben, in der Folge keinen automatischen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt überdies, dass sich der Bundesrat bei überdurchschnittlicher Zuwanderung und entsprechend hohem politischem Druck jeweils dazu entschied, die ohnehin schon knappen Kontingente für die Rekrutierung aus Drittstaaten zusätzlich zu senken. Das hatte jeweils viel Symbolcharakter, aber kaum einen spürbaren Effekt auf die Nettozuwanderung. Den betroffenen Unternehmen machte es dies aber fast unmöglich, die für sie notwendigen Spezialisten (oft in einem sehr engen Feld) zu rekrutieren. Darüber hinaus ist der Bedarfsnachweis für einen Arbeitnehmer aus einem Drittstaat mit hohen Bürokratie und Zeitkosten verbunden, was sich besonders für KMU nachteilig auswirkt.

Bruttozuwanderung (pro 1000 Einwohner). Quellen BFS, Eurostat

Aufgrund der zunehmenden Spezialisierung in vielen Wirtschaftsbereichen erscheint der Umgang der Schweiz mit Drittstaatenangehörigen als Anachronismus. Ohnehin scheint die Prämisse der Schweizer Migrationspolitik, wonach die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts durch Zuwanderung aus dem EU-Raum genügend befriedigt werden können, auf wackligen Füssen zu stehen: der demographische Wandel trifft nämlich nicht nur die Schweiz, sondern alle europäischen Staaten. Der Pool an Fachkräften wird deshalb europaweit sinken. Die Schweiz dürfte dank ihres hohen Wohlstands zwar weiterhin für wanderungsbereite Fachkräfte aus EU-Ländern attraktiv bleiben, doch wird sich der Abstand zu anderen Ländern eher verkleinern und die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitnehmern in eben diesen stark zunehmen, denn die EU-Mitgliedstaaten werden für die Schweiz zunehmend zu Konkurrenten beim Buhlen um Fachkräfte. Die Zuwanderung im Rahmen der Personenfreizügigkeit wird mittel- bis langfristig also wohl deutlich abnehmen, was ein Neudenken der politischen Migrationsstrategie nötig macht.

Zumindest kurzfristig wäre aufgrund der hohen Nachfrage eine Ausweitung der Kontingente ins Auge zu fassen oder immerhin der Bedarfsnachweis für Drittstaatenangehörige zu vereinfachen. Und Hochschulabsolventen aus Nicht-EU-Ländern sollten wenigstens für einen begrenzten Zeitraum die Möglichkeit erhalten, hierzulande eine Beschäftigung zu finden und damit unabhängig von der Kontingentierung eine Niederlassungsbewilligung zu erhalten.

Fluchtmigration als Faktum, nicht als Lösung

Doch ist eine spezifische Neuorientierung der Migrationspolitik überhaupt nötig? Der Migrationsdruck aus der südlichen Hemisphäre wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit Sicherheit nicht abnehmen – dafür bleiben die Wohlstandsunterschiede wohl auch bei positiver Entwicklung in den betroffenen Ländern zu gross. Lässt sich damit also zumindest ein Teil der angesprochenen Lücke schliessen? Zwei Gründe sprechen dagegen: erstens spielt die sogenannte Fluchtmigration, wie eingangs erwähnt, quantitativ eine viel kleinere Rolle als andere Migrationsformen. Jahre mit enorm hohen Flüchtlingszahlen wie 2015 und 2016 mögen dies in der öffentlichen Wahrnehmung verzerren. Diese ist zudem in der Schweiz wohl auch noch von der Erfahrung mit den Fluchtbewegungen in den beiden Jugoslawienkriegen (als sie europaweit die höchsten Flüchtlingsströme zu gewärtigen hatte) geprägt. Zweitens bringen Flüchtlinge in der Regel nicht die gesuchten Qualifikationen mit, um sich im Arbeitsmarkt für Fachkräfte behaupten zu können. Die Mehrheit sind niedrigqualifizierte Personen, die Nachqualifizierung auf ein genug hohes Niveau (im Sinne eines Beitrags gegen den Fachkräftemangel) ist in der Regel schwierig bis unmöglich.

Trotzdem ist die Nachqualifikation von Flüchtlingen unabdingbar, denn diese ist Voraussetzung dafür, überhaupt eine Erwerbsarbeit im primären Arbeitsmarkt aufzunehmen, was wiederum den Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration in die Gesellschaft darstellt. Die Partizipation am Arbeitsmarkt erleichtert es wesentlich, soziale Netzwerke ausserhalb der eigenen Community aufzubauen und die Finessen einer unserer Landessprachen zu erlernen. Das Schweizer Berufsbildungssystem bietet im Prinzip beste Voraussetzungen, um die nötige Basis für das Bestehen im Arbeitsmarkt zu schaffen. Aufbauend auf den bewährten Attestlehren – die ja eben auch niederschwellig und auf einen eher kleinen Schulrucksack ausgerichtet sind – und mit den Erfahrungen der aktuell vom Bund unterstützten Integrationsvorlehren könnte beispielsweise eine entsprechende Lehre für Flüchtlinge ermöglicht und institutionalisiert werden. Diese verfügt anfangs über einen vergleichsweise hohen Schulanteil, in dem vor allem die relevante Landessprache vermittelt würde. Danach bliebe die Lehre jedoch praxisnah. Wichtig ist, dass sich eine entsprechende Lehre auch für den Ausbildungsbetrieb lohnt. Sie muss also lange genug dauern, so dass der Betrieb im letzten Drittel der Lehre von einem produktiven Beitrag des Auszubildenden profitieren kann. Dies ist deshalb so wichtig, weil Teilnehmer einer solchen Flüchtlingslehre in der Regel älter wären als reguläre Lehrlinge und daher die Gefahr besteht, dass man die Lehre zu kurz halten möchte, um möglichst rasch die Unabhängigkeit vom Staat zu erreichen – mit einer zu kurzen Lehre würde man also genau das Gegenteil erwirken.

Schliesslich wäre eine Flexibilisierung des Arbeitsmarkts für Flüchtlinge zur Integration in eben diesen zentral. Durch die «flankierenden Massnahmen» haben die Arbeitsmarktrestriktionen besonders im Niedriglohnbereich stark zugenommen. Ein Beispiel hierfür ist die vereinfachte Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Gesamtarbeitsverträgen (GAV), die zu einem Anstieg branchenspezifischer Mindestlöhne geführt hat. Die schrittweise Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf die neuen EUStaaten zwischen 2006 und 2017 ging jeweils mit einer weiteren Verschärfung der «flankierenden Massnahmen» einher. Da die Produktivität von Flüchtlingen zumindest zu Beginn ziemlich niedrig ist (vor allem auch wegen der Sprachbarriere), erschweren Mindestlöhne und andere Regulierungen deren Eintritt in den Arbeitsmarkt. Zumindest eine temporäre Ausnahme von den Restriktionen der GAV für Flüchtlinge würde deren Integration in den Arbeitsmarkt wesentlich vereinfachen.

Die Schweiz wird und muss ein Einwanderungsland bleiben

Die Schweiz als Einwanderungsland ist eine Erfolgsgeschichte, auch wenn viele Einwohner ihre eigene Heimat nur ungern als ebendieses klassifizieren würden. Fakt ist, dass die Schweiz wirtschaftlich enorm von der Zuwanderung – besonders im Rahmen der Freizügigkeit – profitieren konnte, ohne dass sich namhafte negative Begleiterscheinungen ergeben hätten. So ist beispielsweise die Erwerbsquote bei Personen mit EU-Pass etwa gleich hoch wie bei Einheimischen, ihr Anteil mit Hochschulabschluss ist sogar etwas höher. Da das Freizügigkeitsprinzip beschränkt auf die EU den Bedarf an Arbeitskräften langfristig aber nicht mehr decken kann, stellt sich die Frage, wie die Schweiz ihre Grenzen gegenüber der Arbeitsmigration aus Drittstaaten in der ferneren Zukunft definieren möchte. Sollte man einfach das Freizügigkeitsprinzip auf andere Länder ausdehnen? Der Eintritt in den Arbeitsmarkt wäre dann einfach für jedermann an einen Arbeitsvertrag gebunden. Sollte man sich eher am angelsächsischen Prinzip der selektiven Zulassung zum Arbeitsmarkt orientieren? Wie in Kanada könnte man sich dann mit den nötigen Voraussetzungen (in der Regel basierend auf einem Punktesystem) auf Stellensuche machen. Oder soll man am jetzigen Kontingentssystem mit Bedarfsnachweis festhalten? Der zusätzliche Bedarf müsste dann durch eine Kontingentserhöhung abgefangen werden, was wohl regelmässig für politischen Diskussionsstoff sorgen würde. Für die Herausforderungen der schnelllebigen und vernetzten Zukunft scheint die letzte Variante am wenigsten versprechend. Grund genug also, jetzt über Alternativen nachzudenken.

Die Beiträge unserer Sommerreihe «Grenzen sprengen!» sind als Sonderpublikation der Zeitschrift «Schweizer Monat» erschienen.