Schweizer Spitäler stehen unter Druck. Wegen des technischen Fortschritts braucht es immer teurere Geräte, was kostspielige Investitionen bedingt. Zudem gibt es politischen Druck, mehr Behandlungen ambulant durchzuführen, also ohne Übernachtung im Spital.

Das ist gut für die Patienten, aber bei kürzerer Aufenthaltsdauer brauchen die Spitäler weniger Betten, es entstehen Überkapazitäten. Zuletzt wurde die Spitalfinanzierung 2012 mit der Einführung der DRG-Fallpauschalen gründlich verändert. Neu folgt das Geld dem Patienten, die Spitäler werden nicht mehr direkt subventioniert, was zu einer Verschärfung des Wettbewerbs geführt hat.

Entgegen diesen Konsolidierungskräften beobachtet man strukturerhaltende Bemühungen. Die meisten Kantone versuchen, ihre Spitäler vor der verschärften Konkurrenz zu schützen. Denn für viele Regierungsräte, Gesundheits, aber auch Volkswirtschaftsdirektoren sind Spitäler nicht nur ein Instrument der Gesundheits, sondern auch der Regionalpolitik.

Wachstumsmarkt – für Mitarbeitende und Politik

Spitäler sind wichtige Arbeitgeber. 2018 boten die Krankenhäuser, Reha und Psychiatriekliniken in der ganzen Schweiz 168’000 Vollzeitstellen, das sind 35’000 mehr (+27%) als noch vor zehn Jahren. In vielen Regionen ist das Spital der grösste Arbeitgeber. In Graubünden und Neuenburg verkünden es sogar die Kantonsspitäler mit Stolz auf ihrer Homepage. Das Kantonsspital Luzern mit 7000 Mitarbeitenden ist der grösste Betrieb der ganzen Zentralschweiz. Das Wachstum im Spitalsektor ist im Interesse der politisch Verantwortlichen, denn mit dem Zuwachs der Beschäftigten und deren Familienangehörigen steigt auch das Wählerpotenzial.

Ein 29-Milliarden-Geschäft

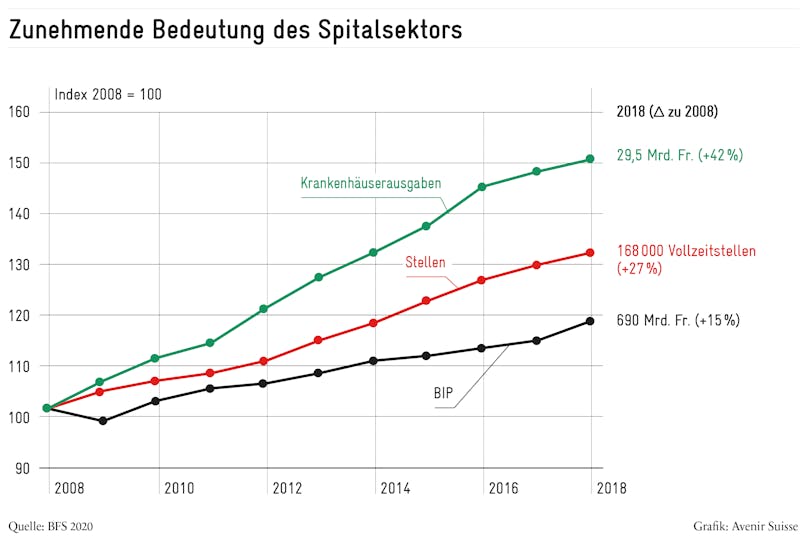

Nebst den Stellen ist das finanzielle Gewicht der Spitäler beachtenswert. Mit 29,5 Milliarden Franken 2018 verursachen sie über einen Drittel aller Gesundheitsausgaben. Auch hier kennt der Trend nur eine Richtung: Die Spitalausgaben sind seit 2008 um 42 Prozent gestiegen, während im gleichen Zeitraum das Bruttoinlandprodukt «nur» um 15 Prozent zunahm (vgl. Grafik).

Rund zwei Drittel der Kosten sind Personalausgaben. Sofern die Mitarbeitenden im Kanton wohnhaft sind, bilden die Löhne ein wichtiges Steuersubstrat. Allerdings sind die Löhne im Gesundheitssektor tiefer als in Branchen mit höherer Wertschöpfung wie dem Pharma oder Finanzdienstleistungssektor. Die Spitäler selber zahlen oft keine Gewinnsteuer, weil die meisten als nichtgewinnorientierte Gesellschaften firmieren.

Linke Tasche, rechte Tasche

Den wirtschaftlichen und politischen Vorteil eines Spitals kaufen sich die Kantone teuer ein. Sie bzw. ihre Steuerzahler übernehmen 55 Prozent der Kosten der DRGFallpauschalen für stationäre Aufenthalte. 2017 entsprach dies 7,1 Milliarden Franken. Dazu kamen gemeinwirtschaftliche Leistungen von 1,8 Milliarden, zum Beispiel für die Sicherstellung von Notfallzentren in Randregionen. Zudem gewährten die Kantone Mietreduktionen oder Finanzierungen zu vergünstigten Konditionen im Umfang von 340 Millionen Franken.

Die Krankenversicherungen bzw. die Prämienzahlenden tragen die restlichen 45 Prozent der Kosten für die stationären Fallpauschalen und die gesamten Kosten ambulanter Spitalbehandlungen. Die steigenden Kosten und die daraus resultierenden Prämienzunahmen belasten nicht nur die Prämienzahlenden, sondern auch die Kantone. 2018 mussten sie individuelle Prämienverbilligungen in der Höhe von zwei Milliarden Franken übernehmen.

Den Mitarbeitenden oder den Bürgern treu?

In Anbetracht der vielen Arbeitsstellen, aber auch der hohen Steuerlast für den Spitalsektor stehen die Kantone in einem Interessenkonflikt. Als Eigentümer wollen sie Rahmenbedingungen schaffen, die ihre Spitäler vor der Konkurrenz schützen und möglichst hohe Tarife garantieren. Als Vertreter der Steuerzahlenden sollten sie für eine möglichst hochstehende und kosteneffiziente Versorgung sorgen, egal ob dafür Leistungen ausserkantonal erbracht werden müssen.

Viele Politikerinnen und Politiker betonen, wenn schon der Kanton zahlt, habe das Geld in die Region zu fliessen. Doch die Stellen im Spitalsektor sind mit Zwangsabgaben finanziert, welche die verfügbaren Einkommen der Familien schmälern. Niemand würde eine Verdoppelung der Steuerkommissare oder des Polizeikorps nur damit begründen, dass es für den Kanton neue Stellen bringt. Bei Steuerangelegenheiten und der Sicherheit wie auch in der Gesundheitsversorgung sollte die Wirkung im Ziel die Anzahl Jobs bestimmen, nicht protektionistische Reflexe. Letztere könnten sonst zu Bumerangeffekten führen.

Werden unnötige Stellen mit Steuern und Krankenkassenprämien finanziert, steigen diese Zwangsabgaben. Das wiederum schreckt potenzielle Investoren oder qualifizierte Mitarbeitende ab, was den Ausbau von bestehenden Unternehmen bremst oder die Ansiedlung neuer Firmen hindert. Gerade in Zeiten von Rezessionen, die die Staatskassen belasten, sind solide Staatsfinanzen sowie integrierte und effiziente Versorgungsstrukturen der beste Garant für Unternehmertum und somit die Sicherstellung und Schaffung von Arbeitsplätzen – nicht der Hang zum eigenen Spital.

Dieser Beitrag ist in der Publikation «im Dialog» 3/20 der CSS-Versicherung erschienen.