Es vergeht kaum eine Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB), ohne dass die Währungshüter auf die Gefahren eines sich überhitzenden Immobilienmarktes hinweisen. Die Angst vor solchen Entwicklungen ist durchaus verständlich: Der Auslöser der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2007/08 lag im US-Immobilienmarkt, auch die ökonomische Stagnation der Schweiz während der Neunzigerjahre war teilweise die Folge der Immobilienkrise in den späten Achtzigern.

Die Hürden im Hypothekargeschäft wurden in letzter Zeit kontinuierlich erhöht. Der mit Basel III eingeführte antizyklische Kapitalpuffer «verteuerte» die Hypothekarkreditvergabe für Geschäftsbanken in dem Sinne, als eine stärkere Eigenmittelhinterlegung notwendig wurde. Auch die Branche selbst hat die Anforderungen für Hypothekarnehmer verschärft, um allfälligen Vorgaben der Finanzmarktaufsicht (Finma) zuvorzukommen. Besonders zu reden gab die Anpassung im Jahr 2012 über die Verwendung von Geldern aus der Pensionskasse. Seither müssen mindestens 10% des Kaufpreises durch «harte Eigenmittel» (also keine Pensionskassengelder) gedeckt sein. Die weitere Einschränkung des Vorbezugs von BVG-Guthaben steht weiterhin auf der politischen Agenda.

Keine Blase ohne Spekulationsmotiv

Diese Massnahmen haben alle nur leidlich gewirkt, denn der Markt für Eigenheime boomt weiter. So nachvollziehbar die Furcht vor einem heisslaufenden Häusermarkt sein mag – bei näherer Betrachtung steht die Theorie einer Schweizer Blase auf wackligen Füssen:

- Das Konzept einer Preisblase ist eng mit einem Spekulationsmotiv verbunden. Nur wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer an ständig steigende Preise glaubt, ist sie bereit, einen Aufschlag auf dem objektiven Wert zu zahlen. Dies ergibt sich aus dem Glauben an weiter steigende Preise, wovon man durch raschen Wiederverkauf profitieren möchte. Man hofft quasi ständig auf den «Nächstdümmeren», bis es keinen solchen mehr gibt. Allerdings ist es ex ante sehr schwierig, eine Blase zu erkennen. Die Preissteigerung könnte schlicht und einfach eine Konsequenz der jeweiligen Marktbedingungen sein.

- Das Schweizer Steuersystem kennt eine Eigenheit, die allfällige Spekulationsbestrebungen mit Immobilien fast im Keim erstickt: die Grundstückgewinnsteuer. Sie kann bei kurzer Haltedauer je nach Kanton über die Hälfte des allfälligen Verkaufsgewinns ausmachen, nimmt aber ab, wenn das Objekt für längere Zeit im Eigentum verbleibt. Der Anreiz, kurzfristig auf dem Immobilienmarkt zu spekulieren, wird damit stark geschmälert.

Um eine mögliche Blase im Immobilienmarkt zu erkennen, stellt man sich am besten die relevanteste Frage für angehende Immobilienbesitzer: Ist es – bei Betrachtung aller relevanten Kosten und Risiken (z.B. Zinsanpassungen) – günstiger, Wohneigentum zu erwerben, als zur Miete zu wohnen? In den meisten Fällen reicht eine überschlagsmässige Rechnung, um festzustellen, dass diese Vorgabe relativ rasch erfüllt ist (von einigen «Hotspot-Regionen» abgesehen). Das Verhalten der Wohneigentumsinteressenten ist also rational nachvollziehbar – umso mehr vor dem Hintergrund, dass Kapitalmarktanlagen und Sparen in einem Niedrigzinsumfeld weniger attraktiv sind.

Reallöhne im Einklang mit den Immobilienpreisen

Neben dem wackligen Spekulationsmotiv sprechen auch handfeste Statistiken gegen die Existenz einer Immobilienblase. Oft wird nämlich der Fehler gemacht, dass Preisentwicklungen aus einer statischen Perspektive heraus beurteilt werden, im Falle des Immobilienmarktes nur die letzten paar Jahre mit einem vergleichsweise starken Preisanstieg betrachtet werden.

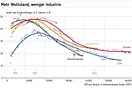

Vergleicht man die Entwicklung der Preise von Eigenheimen mit der des durchschnittlichen Lohnniveaus in den vergangenen dreissig Jahren (vgl. Grafik), so relativiert sich das Bild des Immobilienbooms. Die stark gestiegenen Immobilienpreise der vergangenen Jahre können genauso gut als Kompensation der Preisbaisse in den Neunzigerjahren gesehen werden. Zusätzlich sollte man bedenken, dass der betrachtete Index die Preisentwicklung eher überschätzt (u.a. weil die gestiegene durchschnittliche Quadratmeterzahl pro Zimmer nicht berücksichtigt wird) und die allgemeine Wertschätzung von Wohneigentum in der Schweiz markant gewonnen hat.

Immobilienkrisen werden aus gutem Grund gefürchtet. Politik und Regulator tun sicher recht daran, die Entwicklung dieses Sektors im Auge zu behalten. Steigende Hauspreise a priori als entstehende Blase zu deklarieren, ist vor dem Hintergrund der darauf folgenden Regulierungsspirale aber problematisch. Leidtragende sind am Schluss die mittelständischen Wohneigentumsinteressenten, denen der Zugang zum Eigenheim verwehrt bleibt.

Dieser Kommentar ist in der «Finanz und Wirtschaft» vom 3. Mai 2016 erschienen. Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.