Kurz nach dem Brexit-Votum 2016 hegten in der Schweiz nicht wenige die Hoffnung, dass sich unsere Ausgangslage in den Verhandlungen über das institutionelle Rahmenabkommen (InstA) damit verbessert. Es wurden Zugeständnisse der EU an das Vereinigten Königreich erwartet, von denen auch die Schweiz hätte profitieren können. Teilweise wurde gar von einer Aufnahme des «EU-Rebells» UK in die Efta geträumt.

Rückblickend muss nüchtern konstatiert werden, dass der Brexit die Verhandlungen der Schweiz mit der EU verkomplizierten, eine Solidarisierung oder gar geschlossene «Front» der beiden Drittstaaten gegen die EU ist nicht zustande gekommen. Die EU hielt bisher unverrückbar an ihren Grundsätzen fest: Wer Zugang zum Binnenmarkt will muss dessen Regeln respektieren – «my house, my rules». Angesichts dieser Erfahrung ist es erstaunlich, wie viele massgeschneiderte Abkommen die Schweiz der EU seit 1992 dennoch abzuringen vermochte: Die bilateralen Beziehungen sind in über hundert Verträgen geregelt. Mit diesen wurde über die Jahrzehnte ein Konstrukt des Marktzugangs für einen Drittstaat geschaffen, das die EU so gar nie vorgesehen hatte.

«Wird der Brexit gefühlt ein Erfolg, ist er der Anfang vom Ende der EU», so Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Die britische Gegenseite kontert von vorneherein mit der Ablehnung der EU-Standards für das zukünftige Vertragsverhältnis. Die beiden Verhandlungspartner in spe stecken also bereits kräftig ihre Positionen ab. 2020 ist das Jahr der Entscheide, wie die Schweiz und das Vereinigte Königreich ihre zukünftigen Beziehungen zur EU gestalten werden. Anders als Helvetia starten die Briten jedoch mit einem weissen Blatt Papier. Wer hat aus Sicht Brüssels im direkten Vergleich der beiden Drittstaaten die Nase vorne?

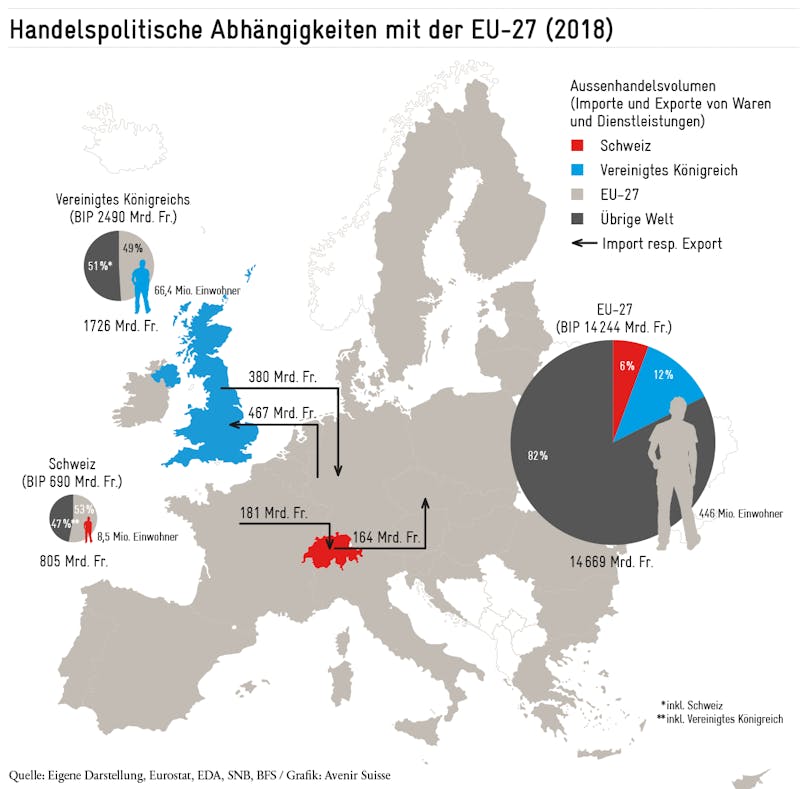

Für EU-Unternehmen ist das Vereinigte Königreich ein mehrfach grösserer Markt als die Schweiz (vgl. Abbildung). Den 66 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten auf den Inseln stehen 8,5 Millionen in der Schweiz gegenüber. Dies widerspiegelt sich auch in den Handelsvolumina: Mit dem Vereinigten Königreich handelt die EU-27 mehr als doppelt so viele Güter und Dienstleistungen wie mit der Schweiz. Aufgrund des Brexits rutscht die Schweiz im Ranking der wichtigsten Handelspartner der EU auf den vierten Platz ab, nach den USA, China und dem abtrünnigen Ex-Mitglied.

Ungefähr gleich hoch ist der Anteil der EU am Aussenhandel der Schweiz beziehungsweise des Vereinigten Königreichs: Während das helvetische Aussenhandelsvolumen an Waren und Dienstleistungen zu 53% mit der EU abgewickelt wird, beträgt die Zahl für das Vereinigte Königreich 49% und dürfte als Folge des Austritts sinken. Es ist erklärtes Ziel der politischen Führung an der Downing Street 10, durch Freihandelsverträge das aussenwirtschaftliche Portfolio zu diversifizieren. Im Fokus stehen dabei insbesondere die USA. Der Brexit könnte damit der Schweiz zum zweiten Mal einen Strich durch die Rechnung machen: Nach den erschwerten Verhandlungen über ein institutionelles Abkommen dürfte Bern auch bei den USA für ein Abkommen hinter den Briten in der Schlange stehen, ist man doch bis dato über die explorativen Gespräche nicht hinausgekommen.

Zwar verfügt die Alpenrepublik auf den ersten Blick gegenüber der EU durchaus über Verhandlungstrümpfe: Erstens hat die Schweiz ein Leistungsbilanzdefizit, importiert also aus der EU mehr Waren und Dienstleistungen, als sie dort absetzen kann. Die EU habe deshalb ein grösseres Interesse am Marktzugang als die Schweiz. Doch dieses Argument entspringt der überholten, merkantilistischen Denkweise, wonach Überschüsse gut und Defizite schlecht sind. Denn volkswirtschaftlich entscheidend ist nicht die Maximierung des Handelsüberschusses, sondern der Nutzen aus dem bilateralen Handel (vgl. Keine Angst vor Defiziten!).

Zweitens wird oft das Argument vorgebracht, dass die Schweiz aufgrund ihrer geografischen Lage – im Gegensatz zum Vereinigten Königreich – ein zentraler Knotenpunkt für den Transit zwischen EU-Mitgliedsländern sei. Zu denken ist an den alpenquerenden Güterverkehr oder die Versorgung Italiens mit Strom. Dieses Argument sollte nicht überstrapaziert werden. Denn langsam aber stetig wird an der entsprechenden Infrastruktur unter Umgehung der Schweiz gebaut. Der Handlungstrumpf der geografischen Lage in Europa wird in Zukunft wohl weniger stechen.

Anders auf Seiten des Vereinigten Königreichs, ihre Trümpfe werden an Schlagkraft zulegen: Erstens kann erwartet werden, dass der Wirtschaftsstandort UK – zusammen mit dem Finanzplatz London – den Konkurrenten im EU-Raum in Zukunft wohl einen stärkeren Wettbewerb liefern wird. Die Schweiz hingegen hat als internationaler Standort, gerade für multinationale Unternehmen und die Finanzindustrie, an Bedeutung eingebüsst, was auch in der EU nicht unbemerkt blieb. Zweitens ist das Vereinigte Königreich für die sicherheitspolitische Architektur Europas von entscheidender Bedeutung. Über die Nato-Mitgliedschaft bleibt das Inselreich zwar mit vielen EU-Staaten verbunden, doch auf Ebene der EU kann zumindest formell nicht mehr mit den Briten gerechnet werden. Eine ähnliche Stellung in Europa hatte die Schweiz nie und wird sie wohl auch in zukünftigen Bedrohungslagen nie erlangen.

Im Vergleich zum Vereinigten Königreich ist es für die Schweiz wohl bedeutend schwieriger, auf ein noch weiteres Entgegenkommen der EU zu hoffen. Zu verschieden ist die wirtschaftliche und strategische Bedeutung der Schweiz für die EU gegenüber dem UK. Das seit über einem Jahr auf dem Tisch liegende institutionelle Rahmenabkommen Schweiz-EU sollte in einzelnen Punkten Klärungen erfahren, doch Hoffnungen auf ein Aufschnüren des Pakets oder gar eine komplette Neuverhandlung mit «besserem Resultat» sind wenig zielführend. Die Karten in der Hand der Schweiz werden durch Zuwarten nicht besser. Die Schweiz ist souverän, das InstA zu unterzeichnen, aber ebenso frei, es jederzeit zu kündigen. Es ist deshalb jetzt Zeit, die Beziehungen zu unserem wichtigsten Partner EU auf eine zukunftsgerichtete Basis zu stellen.