Dass internationaler Handel den Wohlstand aller daran beteiligter Volkswirtschaften steigert, ist zwar unter den meisten Ökonomen unbestritten, politisch ist das Prinzip des Freihandels aber nicht erst seit der Wahl von Donald Trump unter Druck. Den Handel komplett unterbinden möchte zwar selten jemand, doch wird unter dem Titel eines sogenannt «fairen Handels» rasch einmal der einen oder anderen Einschränkung der grenzüberschreitenden Güter- und Dienstleistungsströme das Wort geredet. Allerdings besteht grosser Interpretationsspielraum in der Beurteilung von «Fairness».

Die USA klagen an

Sehr oft zu hören ist, dass «fairer Handel» in keinen zu hohen Handels-, bzw. Dienstleistungsüberschüssen bestehen dürfe. So sehen viele amerikanische Politiker die USA benachteiligt, weil das Land viel mehr Güter importiert als exportiert. Besonders relativ zu China ist die Differenz frappant, was auch schon zu «Gegenmassnahmen» seitens der USA geführt hat. In Europa steht oft Deutschland aufgrund seines in den letzten Jahren gewachsenen Exportüberschusses – insbesondere gegenüber anderen Ländern im Euro-Raum – in der Kritik. Es ertönt seit Jahren die Forderung, Deutschland müsse seine Kosten erhöhen, um nicht mehr so wettbewerbsfähig (sic!) zu sein. Dies gipfelt in der Forderung, Deutschland müsse politisch für höhere Inflation sorgen – und dies, obschon es eigentlich nicht über das dafür nötige Instrument einer autonomen Geldpolitik verfügt.

Neu ist diese Art des Denkens nicht. Schon die Wirtschaftstheorie des Merkantilismus – entwickelt im 16. Jahrhundert – war vom Grundsatz geprägt, dass nur ein Leistungsbilanzüberschuss zu Wohlstand führen könne. Entsprechend seien Importe mit Zöllen zu belegen und der Exportsektor zu unterstützen. In Zeiten des Absolutismus verfolgte z.B. Frankreich eine entsprechende Wirtschaftspolitik. Die heutigen Vertreter dieses Prinzips könnte man durchaus als «Neomerkantilisten» bezeichnen.

Missverständnis beginnt bei der Begrifflichkeit

Wahrscheinlich würde auch eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung zustimmen, dass ein Leistungsbilanzüberschuss positiver zu bewerten sei als ein Defizit. Das verwundert wenig, sind die Termini «Überschuss» und «Defizit» in der Alltagssprache doch eindeutig positiv bzw. negativ konnotiert. Defizite gilt es zu vermeiden, das lernt jedes Schulkind. Doch was für das private Geschäft eigentlich immer und für den Staatshaushalt meistens seine Gültigkeit hat, ergibt im Aussenhandel absolut keinen Sinn.

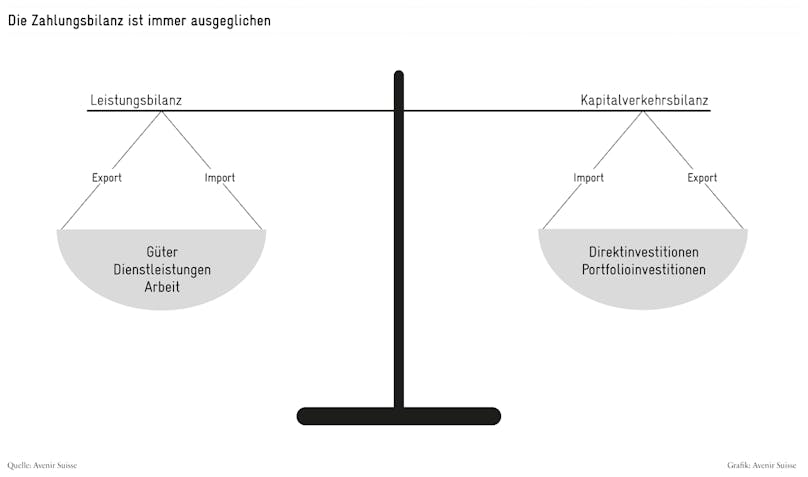

Ein Defizit ist ökonomisch grundsätzlich genauso wenig negativ zu beurteilen wie ein Überschuss positiv. Die Begriffe beschreiben lediglich aktuelle Handels- und Kapitalströme zwischen zwei Volkswirtschaften. Ein Überschuss in der Leistungsbilanz spiegelt sich etwa in einem Defizit in der Kapitalverkehrsbilanz. Länder mit einem Exportüberschuss müssen diesen durch einen Kapitalabfluss «gegenfinanzieren» (eventuell, wie in den letzten Jahren im Falle der Schweiz, auch finanziert durch die jeweilige Zentralbank). Auch ist es nicht ruchbar, mehr zu importieren als zu exportieren. Im Gegenteil: Aus Konsumentensicht ist dies eher vorteilhaft, da auf diese Weise mehr Güter und Dienstleistungen konsumiert werden können, als produziert werden müssen.

Rationale Gründe für langjährige Überschüsse und Defizite

Neben der Höhe steht vor allem das wiederholte Auftreten von Leistungsbilanzüberschüssen oder -defiziten in verschiedenen Volkswirtschaften in der Kritik. Denn eigentlich ist klar, dass die Handelsbilanz eines Landes in der ganz langen Frist ausgeglichen sein muss. Allerdings fürchtet man plötzliche Korrekturen wie das Platzen von Investitionsblasen. So kann der «Herdentrieb» im Sinne eines raschen Abzugs von Geldern gar dazu führen, dass ein betroffenes «Defizit-Land» in eine Währungs- und Wirtschaftskrise gestürzt wird. Zwar würde die damit einhergehende Währungsabwertung auch einen Ausgleich der Leistungsbilanz erzwingen, allerdings zum Preis enormer Verwerfungen. Es ist die eigentliche Kernaufgabe von Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds (IWF), in diesem Fall die betroffene Volkswirtschaft durch Bekämpfung der Leistungsbilanzkrise zu unterstützen.

Sieht man von solchen Vertrauenskrisen ab, die typischerweise bei Schwellenländern auftreten, sind langjährige Ungleichgewichte in der Leistungsbilanz einer Volkswirtschaft durchaus ökonomisch nachvollziehbar und meistens unproblematisch – sie können sogar gewollt sein. So stehen in den für ihre Überschüsse kritisierten Ländern wie Deutschland, China oder auch der Schweiz grosse demografische Umwälzungen bevor. Besonders die Pensionierung der Babyboomer-Generation wird dazu führen, dass relativ weniger Personen die Nachfrage der Gesamtbevölkerung nach Gütern und Dienstleistungen decken müssen. Da dies ohne enormes Produktivitätswachstum fast nicht zu bewältigen wäre, ist es ein rationaler Vorgang der Wirtschaftsakteure, aktuell weniger zu konsumieren und entsprechend Exportüberschüsse zu erzielen (auch wenn dieser Effekt nicht für alle Länder mit alternder Bevölkerung dominiert). Später wird das angesparte Vermögen verzehrt, um die die Nachfrage der gealterten Bevölkerung durch Importe zu decken.

Auf der anderen Seite kann es für Volkswirtschaften mit hoher Zuwanderung und Aussicht auf steigende Produktivität (z.B. die USA) ökonomisch sinnvoll sein, aktuell mehr zu importieren und diesen «Überkonsum» später durch Exportüberschüsse zu kompensieren. Die Leistungsbilanz gleicht sich damit langfristig wieder aus.

Die verschrieenen «Ungleichgewichte» im Welthandel sind bei näherer Betrachtung durchaus nachvollziehbar. Protektionistische Interventionen wären kontraproduktiv und würden zu weniger Handel und damit Wohlstandseinbussen führen. Vieles spricht dafür, dass sich die Handelsströme in der langen Frist wieder ausgleichen und Länder mit einem aktuellen Leistungsbilanzüberschuss Defizite verzeichnen werden. Wichtig ist, dass wirtschaftspolitisch auch dann ein kühler Kopf bewahrt wird. Das gilt notabene auch für die sonst Defizit-averse Schweiz.