Immer mehr verliert die historische Begründung für eine staatliche Konsumentenpolitik, nämlich das Informationsgefälle zwischen Produzenten und Verbrauchern, im digitalen Zeitalter an Bedeutung (vgl. «Die Informationslücke schrumpft») und rechtfertigt damit immer weniger regulatorische Markteingriffe. Bis dato reflektiert sich dieser Bedeutungsverlust jedoch nicht im Gesetzgebungsprozess: Mit durchschnittlich beinahe 60 Gesetzesänderungen pro Jahr, die «zum Wohl des Konsumenten» vorgenommen werden, verharrt die Regulierungstätigkeit des Bundes auf konstant hohem Niveau. Es ist zu befürchten, dass durch diese Eingriffe die Eigenverantwortung und -initiative der Konsumenten nicht gestärkt, sondern in kleinen Schritten ausgehöhlt wird.

Diese Entwicklung wird sich nicht von heute auf morgen umkehren lassen. So ist der Glaube an die Lösung von ökonomischen und gesellschaftlichen Problemen mittels Regulierung nach wie vor in weiten Kreisen ungebrochen. Teilweise verlangt aber auch die fortschreitende Globalisierung nach neuen Regeln, und nur zu oft liegt es auch im Interesse gut organisierter Gruppen, sich unter dem Deckmantel des Konsumentenschutzes für Gesetze stark zu machen, die ihnen Wettbewerbsvorteile verschaffen. Umso wichtiger wären deshalb Entscheidungsprozesse und Institutionen, die sicherstellen, dass keine Regulierungen umgesetzt werden, die den Interessen der Konsumenten entgegenstehen oder ihre Souveränität schwächen.

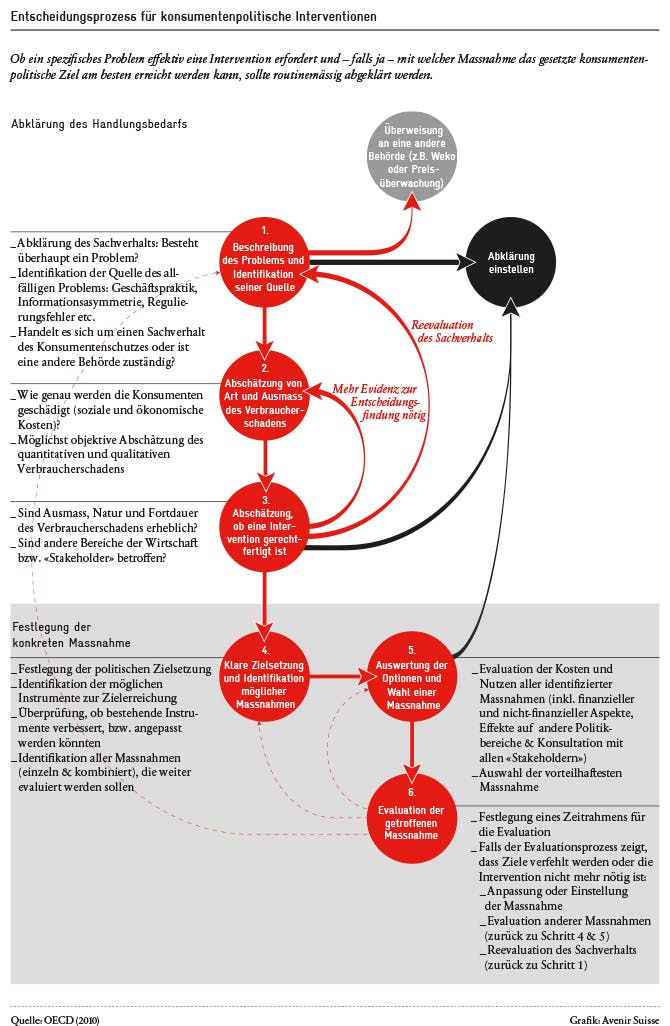

Effiziente Regulierungsprozesse in der Konsumentenpolitik

Dazu kann ein klar strukturierter, auf ökonomischen Kriterien basierender Entscheidungsprozess beitragen. Zu fordern ist eine routinemässige Abklärung, ob ein spezifisches Problem überhaupt eine Intervention erfordert, und – falls ja – mit welchen Mitteln das gesetzte Ziel am besten erreicht werden kann. Konkret sollte für jeden neuen Gesetzesvorschlag im Konsumbereich Fragen der folgenden Art gestellt und beantwortet werden: Was genau wird als Problem wahrgenommen und wodurch wird es verursacht? Wie äussert sich ein allfälliger Schaden (Art und Ausmass), und rechtfertigt er eine Intervention? Schon die Beantwortung dieser wenigen Fragen dürfte in den meisten Fällen genügen, um aufzuzeigen, dass kein staatlicher Interventionsbedarf besteht. Aber selbst wenn die Beantwortung dieser Fragen auf einen möglichen Handlungsbedarf hinweist, sind weitere Punkte abzuklären: Was soll genau mit einer Intervention erreicht werden, und welche Massnahmen stehen überhaupt zur Auswahl? Welche der identifizierten Massnahme ist am zielführendsten und kostengünstigsten umsetzbar? Auch in diesem Stadium des Entscheidungsprozesses wird das Kosten-Nutzen-Verhältnis oft gegen eine Regulierung sprechen. Wie ein solcher Prozess in der Praxis konkret aussehen könnte, illustriert die Abbildung.

Natürlich sind solche strukturierten Entscheidungsprozesse kein Allheilmittel und in der Praxis mit allerlei Problemen behaftet. So dürfte etwa die Identifikation und quantitative Erfassung eines Verbraucherschadens oftmals mit grossen Schwierigkeiten verbunden sein. Verbraucherschäden können nämlich nicht nur finanzieller Natur sein, sondern auch schwer monetarisierbare Elemente wie die Gefährdung der Gesundheit oder psychologische Effekte (Stress, Wut, Scham etc.) umfassen. Komplizierend kommt hinzu, dass die Betroffenheit von einem Verbraucherschaden je nach sozialer Gruppenzugehörigkeit unterschiedlich ausfallen kann. Ein weiteres Problem mit solchen Entscheidungsprozessen ist, dass sie sich in der Praxis allzu oft als Papiertiger erweisen: Damit ein «Regulierungs-Check» Wirkung entfalten kann, muss dieser von einer möglichst unabhängigen Institution durchgeführt werden.

Neue Aufgaben für das BFK und die EKK

Wie ein Blick auf die schweizerische Konsumentenschutzlandschaft zeigt, bestehen mit dem Büro für Konsumentenfragen (BFK) und der Eidgenössischen Kommission für Konsumentenfragen (EKK) zwei Institutionen auf Bundesebene, die einen solchen «Regulierungs-Check» durchführen könnten. Das BFK verfügt als «Kompetenzzentrum des Bundes für die Belange der Konsumenten» am ehesten über das nötige Know-how, um eine solche Aufgabe zu übernehmen, und geniesst heute schon eine weitgehende Autonomie, was eine unabdingbare Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der Arbeit einer solchen Behörde darstellt. Im Sinne von «Good Governance» könnte man überdies der EKK die Rolle eines Kontrollorgans über das BFK übertragen. Konkret würde dies bedeuten, dass das BFK die «Regulierungs-Checks» durchführt, deren Ergebnisse jedoch von der EKK abgesegnet und verabschiedet würden. Eine solche, auf bereits bestehenden Institutionen aufbauende Lösung wäre nicht nur pragmatisch und kostengünstig, sondern auch dazu geeignet, den gröbsten regulatorischen Unfug zu verhindern.

Weitergehende Informationen zum Thema finden Sie im avenir debatte «Gefährdete Konsumentenfreiheit».