Es gehört zum Standardprogramm jener Philosophen, die uns zum «guten Leben» ermuntern wollen, von zu viel Arbeit und Konsum abzuraten. Statt den Tag im Büro oder, noch schlimmer, im Pendelverkehr zu verbringen, sollten wir uns mehr Zeit für die Familie und die Freunde nehmen – so die generelle Empfehlung.

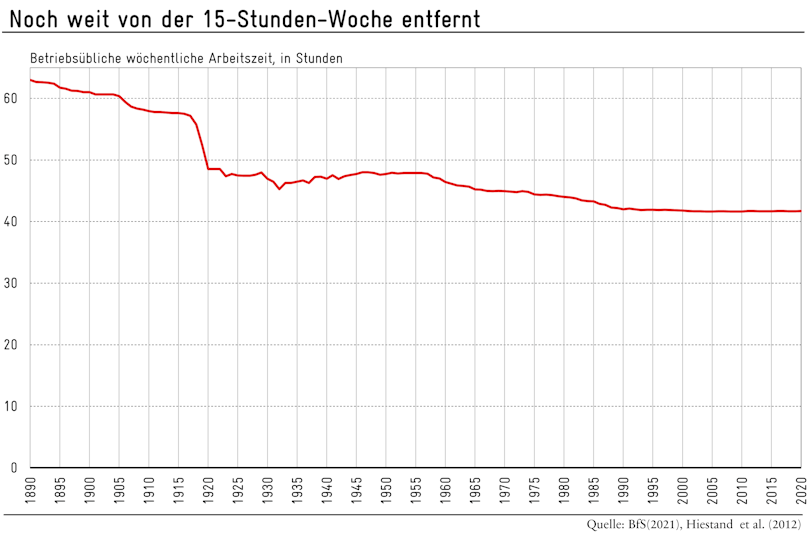

Blickt man auf die historische Entwicklung der Arbeitszeiten, könnte man zuerst meinen, die Schweizerinnen und Schweizer seien diesem Rat gefolgt. In den Fabriken des 19. Jahrhunderts waren 10-Stunden-Tage und 6-Tage-Wochen die Regel. Aufs Jahr gerechnet machte das zwischen 2500 und 3000 Arbeitsstunden aus. Mittlerweile liegt die durchschnittliche Arbeitszeit in der Schweiz bei 1400 Stunden pro Jahr.

Heterogener Durchschnittswert

Allerdings verbirgt dieser Durchschnittswert eine grosse Heterogenität. Nur eine Minderheit hat sich tatsächlich von der «Last» der bezahlten Arbeit befreit: es sind die Rentner. Um 1900 war Arbeiten im Alter die Norm: In Frankreich waren 54% der Über-65-Jährigen erwerbstätig, in Deutschland 58% (für die Schweiz sind keine entsprechenden Daten vorhanden). Das war einmal: Bloss 13% der Ü65 sind heutzutage erwerbstätig, meist zu sehr geringen Pensen.

Bei den Erwerbstätigen unter 65 fällt der Rückgang der Arbeitszeit hingegen deutlich bescheidener aus. Das fängt bei den Frauen an, die immer öfters einer bezahlten Arbeit nachgehen, wenn auch mehrheitlich in Teilzeit. Bei Vollzeitarbeitnehmenden beträgt die effektive Wochenarbeitszeit weiterhin um die 41 Stunden.

Berühmte Fehlprognose

Das ist weit mehr als der Ökonom John Maynard Keynes in einer berühmten Fehlprognose um 1930 vorhergesagt hatte. In Erwartung steigender Einkommen hielt Keynes damals die 15-Stunden-Woche im Jahr 2030 für realistisch: Die Menschen würden ihre Konsumbedürfnisse rasch decken können, so dass – befreit von ökonomischen Zwängen – viel Freizeit für Kunst und die Lektüre der Philosophen bleiben würde.

Dazu ist es nicht gekommen. Zwar sind Löhne und Einkommen tatsächlich in den letzten hundert Jahren mehr oder weniger kontinuierlich gestiegen. Doch mit steigendem Wohlstand ist das Arbeitsangebot (eben, mit Ausnahme der Rentner) deutlich weniger zurückgegangen als von Keynes vorhergesagt.

Sollte der Staat etwas dagegen tun? Manche sind davon überzeugt und würden gerne per Volksabstimmung allen eine 4-Tage-Woche vorschreiben. Doch liegt hier irgendeine Form von Marktversagen vor, die es zu korrigieren gäbe? Das ist zu bezweifeln. Offensichtlich schätzen wir den Konsum, der sich damit finanzieren lässt, noch mehr als die zusätzliche Freizeit.

Bestbezahlte arbeiten am meisten

Ein schnelles Umdenken scheint auch nicht in Sicht. Ausgerechnet die Gutverdienenden – die sich bereits heute eine Kürzung der Arbeitszeit eher leisten könnten – arbeiten durchschnittlich am längsten. Gemäss Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) arbeiten die 10% bestbezahlten Angestellten (gemessen am Stundenlohn) rund 8 Stunden mehr pro Woche als die 10% der Erwerbstätigen mit den geringsten Löhnen. Nimmt man an, dass in Zukunft Produktivität und Löhne weiterhin wachsen, könnte sich dieses Muster auf die breite Mittelschicht ausdehnen.

Der Staat könnte allerdings dafür sorgen, dass die (viele) Arbeit besser über den Lebenszyklus verteilt wird – anstatt sie im mittleren Lebensabschnitt zu konzentrieren. Konkrete Massnahmen gäbe es zuhauf: von der Anpassung des gesetzlichen Rentenalters bis zur Revision des Pensionswesens, so dass auch Einzahlungen über das Rentenalter hinaus rentenbildend wären. Vielleicht sollten wir tatsächlich tun, was die Philosophen vorschlagen – und die Ökonomen fragen, wie man dieses Ziel am besten erreicht.