Während der Covid-19-Pandemie wurde einem Grossteil der Bevölkerung klar: Die Digitalisierung ist bei gewissen Behörden mehr Schlagwort denn Praxis. Man hörte von Fax-Problemen, Datenbanken-Patzer, falsch veröffentlichten Daten und inkorrekt erhobenen Statistiken.. Und das Versagen des Bundes, eine Softwarelösung zur Vergabe von Impfterminen zu erstellen, zeigte einmal mehr die Mühen mit grossen IT-Projekten.

Das Problem ist nicht neu, und es besteht auch keineswegs nur auf Bundesebene. Während beispielsweise Technologie-Firmen wie Google oder Facebook von Zürich aus die Digitalisierung vorantreiben, muss am selben Ort eine Tagesparkbewilligung für die blaue Zone noch immer als PDF herunterladen und ausgedruckt werden.

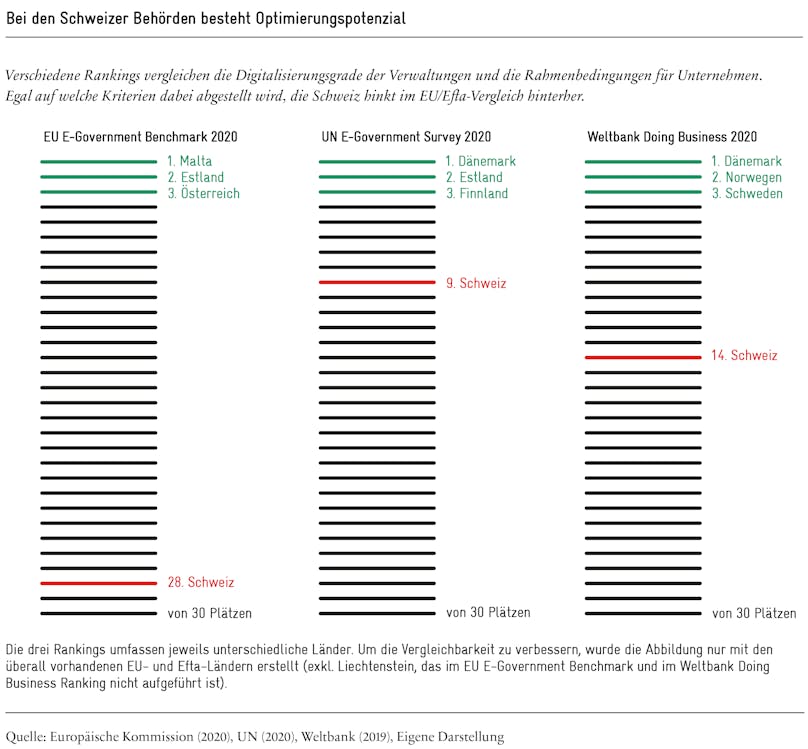

So manche Behörde scheint sich mit der Adaption neuer Technologien schwer zu tun. Das zeigt sich auch in internationalen Vergleichen, in denen die Schweiz regelmässig im Mittelfeld landet (vgl. Abbildung).

Natürlich sind solche Rankings mit Vorsicht zu geniessen. Die methodischen Probleme internationaler Vergleiche sind hinlänglich bekannt. Doch das Bild spiegelt sich auch in nationalen Umfragen. So kann etwa der «Nationalen E-Government-Studie 2019» entnommen werden: «Die Mehrheit der befragten Unternehmen, die eine Dienstleistung bisher nicht elektronisch abgewickelt haben, wünscht sich die Möglichkeit einer elektronischen Abwicklung bei fast allen Dienstleistungen.»

Es herrscht ein zunehmendes Unverständnis, wie die öffentliche Hand das Thema Digitalisierung anpackt. Dabei geht es keineswegs nur um subjektive Befindlichkeiten, wie das Zitat implizieren mag. Das Beharren auf analogen Prozessen hat volkswirtschaftliche Kosten. Wie Avenir Suisse beispielsweise in der Studie «Über den Lebenszyklus von Firmen» aufgezeigt hat, könnte mit einer konsequenten Digitalisierung allein bei den mit Gründungen und Schliessungen von Firmen verbundenen Amtshandlungen jedes Jahr ein hoher zweistelliger Millionenbetrag eingespart werden.

Prozesse grundlegend hinterfragen

Der Ruf nach raschen Digitalisierungsschritten bei den Schweizer Behörden ist also berechtigt. Eine simple technische Modernisierung der bestehenden Prozesse greift jedoch zu kurz. Vielmehr sollte überprüft werden, ob gewisse Prozesse und Anforderungen im digitalen Zeitalter überhaupt noch nötig sind – sind sie es nicht, können sie ersatzlos gestrichen werden (vgl. Box).

Digitalisierung der Behörden am Beispiel einer Firmengründung

Im Bereich des Handelsregisters benötigt gerade das Gründen einer Kapitalgesellschaft noch immer zu viel Zeit, Geld und Papier. Wie immer bei Digitalisierungsprojekten sollten jedoch nicht einfach alle alten Prozesse eins zu eins digitalisiert werden. Die Zielformulierung muss breit vorgenommen werden. Die Frage sollte also nicht sein: Wie können wir Firmengründungen digitalisieren? Sondern: Wie soll eine Firmengründung im digitalen Zeitalter aussehen?

Zwei komplexe Gründungsprozesse wurden einst primär zum Schutz von Gläubigern eingeführt: die Liberierung von Gründungskapital und die öffentliche Beurkundung. Das Ziel, die Sicherheit im Geschäftsverkehr sicherzustellen und Gläubigerverluste zu minimieren, ist legitim. Es hat auch im digitalen Zeitalter weiterhin seine Berechtigung, doch der Weg zum Ziel kann im 21. Jahrhundert besser erreicht werden.

So wäre dem Gläubigerschutz mit aussagekräftigeren Daten und Transparenz mehr gedient als mit historisch gewachsenen und überhöhten Gründungsanforderungen. Gerade solche umständlichen Abläufe verhindern in der Praxis jedoch eine vollständig digitale Firmengründung, was wiederum zu einer besseren Datengrundlage und mehr Transparenz führte. Wie dieser Teufelskreis durchbrochen werden könnte, dazu hat Avenir Suisse mit der Studie «Eine digitale Mini-GmbH für die Schweiz» jüngst einen Vorschlag erarbeitet.

Richtig Digitalisieren ist somit immer ein Innovationsprozess. Es geht nicht um das digitale Abbilden von alten Prozessen. Vielmehr müssen Prozesse so gestaltet werden, dass sie sich nahtlos in die neue digitale Welt einfügen. Das kann die Digitalisierung von alten Prozessen beinhalten. Meist gilt es aber, neue Prozesse zu definieren und gleichzeitig alte Prozesse abzuschaffen.

Dieses grundlegende Hinterfragen von Abläufen ist anstrengend. Insbesondere müssen sich bei Digitalisierungsprojekten die entsprechenden Stellen von alten Mustern lösen und sich gegen Partikularinteressen durchsetzen. Politik und Verwaltung müssen also nicht nur innovative Lösungen erarbeiten, sondern auch die mit dem Strukturwandel einhergehenden Widerstände überwinden.

Der Föderalismus wird dabei oft als Erklärung für die schleppende Digitalisierung in der Schweiz ins Feld geführt. Natürlich schafft die Dreiteilung des Staatsaufbaus mit Kantonen und Gemeinden mehr Schnittstellen. Um mit diesen Schnittstellen im digitalen Zeitalter effizient umzugehen, ist ein Effort zur Koordination notwendig. Das ist umso wichtiger, als dass Synergien in einem einheitlichen System gross und die Grenzkosten bei der Verbreitung einer digitalen Lösung oft klein sind.

Gerade bei Innovationen zeigt der subsidiäre Staatsaufbau allerdings auch seine positiven Seiten: nämlich als Ideen- und Versuchslabor. Dieser Aspekt ist umso bedeutender, als dass die Digitalisierung der Verwaltung nicht ein einmaliger Vorgang ist. Vielmehr muss permanent an Verbesserungen der öffentlichen Dienstleistungen gearbeitet werden.

Kein Ende in Sicht

Die Erfahrungen während der Covid-19-Pandemie hat den Willen gestärkt, die Digitalisierung der Behörden voranzutreiben. So haben Bund und Kantone 2020 das Projekt «Digitale Verwaltung» lanciert. Dabei wurden ehrgeizige Ambitionen aufgestellt, aber es finden sich auch Ziele, die stutzig machen. So steht in der «Agenda Nationale Infrastrukturen und Basisdienste Digitale Verwaltung Schweiz», dass das Potenzial zur Automatisierung und Vereinfachung der Schnittstellen zwischen Verwaltung und Wirtschaft bis 2026 «ausgeschöpft» werden soll.

Eine vollständige Ausschöpfung des Potenzials impliziert das Vorhandensein einer perfekten Lösung sowie die Möglichkeit, die Digitalisierung dereinst «erreicht» zu haben. Beides ist ein Trugschluss. Der technologische Wandel wird die öffentliche Verwaltung weiterhin auf Trab halten. Die Digitalisierung ist keine Aufgabe, die man einmal auf sich nimmt und dann ad acta legt, sondern ein permanenter Innovations- und Verbesserungsprozess.

Dass dem so ist, zeigt das erwähnte Beispiel der Züricher Parkbewilligungen für die blaue Zone. Die PDF-Parkkartenlösung mag in den frühen Nullerjahren durchaus innovativ gewesen sein. Spätestens mit dem Aufkommen von Smartphones wurde diese Lösung aber überholt. Solange die technologische Entwicklung weitergeht, können sich die Verantwortlichen weder in der Privatwirtschaft noch in der öffentlichen Verwaltung ausruhen.

Diese andauernden Anpassungsbestrebungen mag mancher als Sisyphusarbeit abtun, und tatsächlich ist kein Ende der Mühen in Sicht, sinnlos sind sie deswegen aber nicht – im Gegenteil. Während jeder Innovationsschritt frühere Arbeiten überflüssig macht, macht er wiederum die Welt für eine gewisse Zeit zu einem besseren Ort. Wer nun dieser fortschrittsfreundlichen Sicht der Dinge wenig abgewinnen kann, der findet vielleicht Trost bei einem der grossen französischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. «Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen», schrieb Albert Camus, und kam zum Schluss: «Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen.»

Dieser Beitrag ist in der Zeitschrift «Schweizer Monat» vom Februar 2022 erschienen.