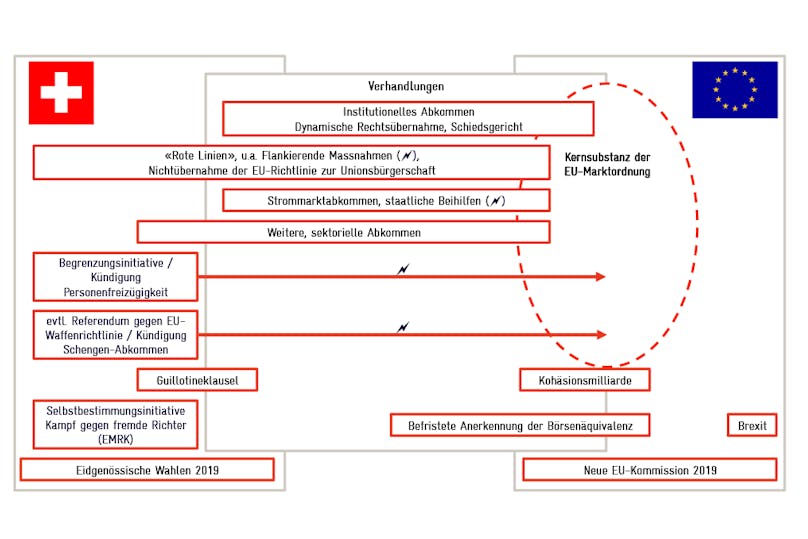

Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU über ein institutionelles Rahmen-, jüngst auch Marktzugangsabkommen genanntes Vertragswerk sind von verschiedenen anderen «Baustellen» abhängig, die das bilaterale Verhältnis direkt oder indirekt betreffen.

Direkt und unmittelbar damit zusammenhängend sind Fragen des rechtlichen Prozesses bei Konflikten: Im Fokus steht zurzeit die Installation eines Schiedsgerichts mit je einem Schweizer-, einem EU- und einem gemeinsam benannten Richter. Eine solche Lösung ist – gemäss Umfragen – in der Schweiz mehrheitsfähig. Die Stimmbürger scheinen damit – zumindest gemäss heutigem Stand – die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative gegen fremde Richter nicht mit den EU-Fragen zu vermischen.

Grössere, direkte Knacknüsse in den Verhandlungen scheinen aber an zwei Stellen zu bestehen: Erstens die vom Bundesrat definierten «roten Linien». Im Fokus steht dabei auch der Erhalt der flankierenden Massnahmen. Aus Sicht der EU würde der Schweiz damit gestattet, die Regeln des gemeinsamen EU-Binnenmarktes bewusst und dauerhaft zu verletzen. Da die EU dies keinem Mitgliedsland zugesteht, kann sie auch bei der Schweiz keine Ausnahme machen. Die Schweiz muss also kreative Lösungen finden, um ein Scheitern der Verhandlungen abzuwenden.

Indirekt zusammenhängend mit den Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen ist die Begrenzungsinitiative, die eine Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der EU zum Ziel hat. Bei einer Annahme würden – gemäss der Guillotine-Klausel – alle Marktzugangsabkommen der Bilateralen I wegfallen, ein Rahmenabkommen wäre dann – zumindest für die heute bestehenden Verträge – obsolet. Auch das angekündigte Referendum gegen die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie hat Sprengkraft, eine Folge wäre höchstwahrscheinlich die Kündigung des Schengen-Abkommens und die Wiedereinführung der Personen-Grenzkontrollen gegenüber den anderen Schengen-Mitgliedsländern.

Zur Auslegeordnung der Weiterentwicklung der Schweiz-EU-Beziehungen gehört auch der Wunsch der Schweiz nach weiteren, sektoriellen Abkommen, dem Fallenlassen der Guillotine-Klausel (obwohl nicht offiziell Teil des Verhandlungspaketes) und die unbefristete Anerkennung der Börsenäquivalenz. Auf Seiten der EU wird die Auszahlung der Kohäsionsmilliarde erwartet. Und der Herausforderungen nicht genug, spielt für das bilaterale Verhältnis auch der weitere Verhandlungsgang der EU mit dem Vereinigten Königreich indirekt eine Rolle für die Schweiz sowie schliesslich die Wahlen im Frühling (EU), bzw. im Herbst (Schweiz) 2019.

Einiges kann die Schweiz mit der EU verhandeln, vieles aber muss die Schweiz selbst lösen. Der Schlüssel zu einer tragfähigen Weiterentwicklung des bilateralen Verhältnisses liegt in Bern und nicht in Brüssel. Ein innenpolitischer Kommunikationseffort ist notwendig, um noch in diesem Jahrzehnt die Beziehungen zu unserem wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Hauptpartner langfristig zu sichern.