In einschlägigen Rankings belegt unser Land seit Jahren Spitzenpositionen in Innovation und Lebensqualität. Beide sind für den erfolgreichen Wirtschaftsstandort Schweiz entscheidend. Insbesondere die Qualität der Schweizer Hochschulen mit den beiden ETH, den kantonalen Universitäten und Fachhochschulen ist bedeutend, stärkt dies doch den Bildungsstand und die Innovationskraft insgesamt. Doch das kostet. Fast einen Fünftel der Finanzmittel investiert die öffentliche Hand in den Bildungssektor, gesamthaft 36.7 Milliarden Franken im Jahr 2015. Beinahe ein Drittel dieser Mittel fliesst mittlerweile den Hochschulen zu, Tendenz steigend. Seit 2000 verzeichneten die Aufwände für die Hochschulen mit einem Plus von 70% einen doppelt so starken Anstieg wie die Gesamtausgaben der öffentlichen Hand. Die Schweizer Bildungsausgaben pro Studierenden gehören damit weltweit zu den höchsten.

Nicht alleine eine Frage des Geldes

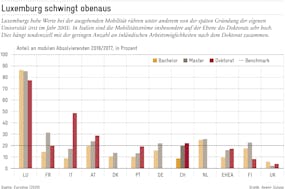

«Mehr Geld ist besser» gilt nach wie vor als weitgehend unbestrittene Devise in der Schweizer Hochschulpolitik. Weil das Hochschulsystem aber zunehmend öffentliche Ressourcen bindet, muss aus Perspektive des Steuerzahlers die Frage erlaubt sein, ob diese auch ausreichend effizient zur Erzielung von Spitzenleistungen eingesetzt werden. Denn wirkungsvolle Bildung ist keinesfalls alleine eine Frage des Geldes. Trotz immensen Kosten deckt der Hochschulraum Schweiz nur teilweise die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes ab. Ein Mangel herrscht insbesondere an einheimischen Absolventinnen und Absolventen von Mint-Studiengängen, also in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Dagegen liegt kein Mangel vor bei Geistes- und Sozialwissenschaftlern. Die Folge: Die Nachfrage des Schweizer Arbeitsmarktes nach Mint-Absolventen kann nur durch Zuwanderer mit entsprechendem Ausbildungshintergrund abgedeckt werden.

Mehr ist nicht immer besser, vor allem nicht in der Hochschulpolitik. (Wikimedia Commons, Bildbearbeitung Avenir Suisse)

Doch da Schweizer Unternehmen im globalen Wettbewerb bestehen müssen, sollte das Hochschulsystem verstärkt auf Nachfrageimpulse des Arbeitsmarktes reagieren. Für die Schweizer Hochschulen bedeutet dies, dass sie sich verstärkt als Teilnehmende der Champions League verstehen sollten mit Absolventen, die am Arbeitsmarkt heftig umworben werden. Natürlich braucht es auch Hochschulen, die mehr regional als global ausstrahlen. Doch in den letzten Jahren flossen zu viele Mittel in die Regionalliga, was die Verzettelung der Finanzressourcen förderte. Dies verlangt konsequenterweise: Fokussierung auf Exzellenzkriterien anstelle des weiteren Wachstums in die Breite.

«Jedem Täli siis Vorlesungssääli»

Achtzig Hochschulstandorte zählt die Schweiz, eine aussergewöhnlich hohe Dichte. «Jedem Täli siis Vorlesungssääli» geht mittlerweile als Bonmot um. Die jüngste Gründung stellt die Universität Luzern dar, die 2010 das Licht der akademischen Welt erblickte. Der NFA-Empfängerkanton Luzern, der bereits über eine erfolgreiche Fachhochschule mit einer praxisnahen Managementausbildung verfügte, erweitert seither sein Universitätsportfolio stetig. Bedeutet dies den hochschulpolitischen Aufbau einer zweiten Kapellbrücke in Luzern? Generell müsste ja jeder Ausbau mit der vorgängigen Klärung der Grenzkosten einhergehen: Lohnt sich die Erweiterung des Ausbildungsangebots aus Perspektive der Hochschullandschaft Schweiz? So gründete Luzern nach den theologischen, rechtswissenschaftlichen, kultur- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten im Jahr 2014 eine eigene wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Die Finanzierung der ersten Betriebsjahre wurde nur dank der finanziellen Mitwirkung von Aufbaupartnern möglich. Eine Mitfinanzierung des Bundes für die Studierenden und die Forschung mittels Grundbeiträgen für die kantonale Universität wurde fix eingeplant. Hier liegt denn auch, zugespitzt formuliert, des Pudels finanzieller Kern.

Mit seinen wachsenden Finanzmitteln hat der Bund den Trägerkantonen bis zu einem gewissen Grad den Anreiz genommen, sich zu fokussieren und vermehrt mit anderen Hochschulkantonen zu kooperieren. Doppelspurigkeiten mit ähnlichen Angeboten zwischen Bildungsstätten, die in unmittelbarer Nachbarschaft liegen, sind die Folge. Dies betrifft beileibe nicht nur die kantonalen Universitäten und Fachhochschulen. Auch die Schweizer Vorzeigehochschule, die ETH Zürich, bietet immer mehr fachfremde Inhalte an, die einen Steinwurf entfernt auch in den Vorlesungssälen der Universität Zürich zu finden wären. Notwendig ist daher nicht ein Mehr an Bundesmitteln in der Grundfinanzierung, sondern im Gegenteil deren stufenweise Reduzierung. Die freiwerdenden finanziellen Mittel sollten in der Folge im Wettbewerbsverfahren nach Exzellenzkriterien gesprochen werden. Anstatt noch mehr Kappelbrücken in der Schweizer Hochschullandschaft zu errichten, sollte man sich mehr an den Viertausendern in den Alpen orientieren. Nur von dort oben hat man den Weitblick, den eine globale Spitzenposition erfordert.

Dieser Beitrag ist in gekürzter Fassung in der «Luzerner Zeitung» und im «St. Galler Tagblatt» vom 21. Februar 2018 erschienen.