Die Pharmaindustrie generiert allein 50 Prozent der Schweizer Exporte. Auch wenn die Branche für die Schweiz wichtig ist, so trifft das Gegenteil nicht zwangsläufig zu. Der Schweizer Markt mit seinen knapp neun Millionen Einwohnern macht weltweit nicht einmal ein Prozent des globalen Medikamentenumsatzes aus. Die Schweiz und die Pharmabranche sind ein wenig wie David und Goliath.

Es ist wichtig, die Auswirkungen dieser Grössenverhältnisse auf unser Gesundheitssystem zu verstehen: Beschliesst nämlich ein Pharmaunternehmen in der Schweiz oder im Ausland, ein neues Medikament auf den globalen Markt zu bringen, wird es sich auf die grössten Absatzmärkte konzentrieren, etwa die USA oder die Europäische Union. Ist der administrative Aufwand für einen Markteintritt jedoch überschaubar und insbesondere der Preis wettbewerbsfähig, kann auch die Schweiz zu den ersten Ländern gehören, die von den Innovationen profitieren.

Auch wenn ein attraktiver Preis für den Eintritt in den Schweizer Markt ein starkes und notwendiges Signal gegenüber der Pharmaindustrie aussendet, so dürfen im Interesse der Krankenversicherten die Preise dennoch nicht ins Unermessliche steigen. Es gilt somit den «angemessenen Preis» für ein Medikament zu finden, das Leben rettet.

Dies ist einfacher gesagt als getan. Die Schwierigkeiten beginnen schon mit einer Definition des «Wertes» eines Lebens. Es gibt dafür in der Schweiz keine allgemeingültige Definition. Der mangelnde Konsens führt zu unfruchtbaren Diskussionen darüber, ob der Preis eines Medikaments angemessen oder zu teuer ist – je nachdem, auf welcher Seite des Verhandlungstisches man sich befindet. Die Gesellschaft und die Politik kommen nicht umhin, die Debatte über den finanziellen «Wert» eines Lebens zu führen.

Aber selbst wenn man sich einigt, bedeutet das nicht, dass der gesamte Wert eines geretteten Lebens dem Pharmaunternehmen zusteht, das die Heilung oder wenigstens die Linderung einer Krankheit ermöglicht. Ruft man bei einem Verkehrsunfall den Krankenwagen, kostet die Gesprächsminute auch nicht Tausende von Franken, obschon die verletzte Person ohne den Notdienst nicht überlebt hätte. Der Mehrwert eines Medikaments muss also zwischen der Gesellschaft auf der einen und der Pharmaindustrie auf der anderen Seite aufgeteilt werden. Ein guter Kompromiss nach Schweizer Art wäre zum Beispiel eine Aufteilung «moitié-moitié». Der Preis des Medikaments muss deutlich unter dem Wert der geretteten Lebensjahre liegen.

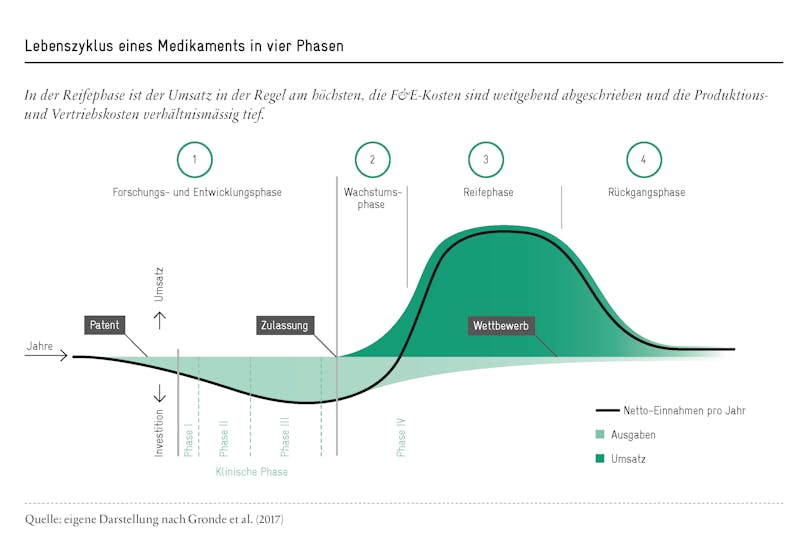

Zu guter Letzt: Auch wenn der Einzelpreis eines Medikaments seinen Mehrwert «gerecht» widerspiegelt, können die Gesamtkosten für die Gesellschaft untragbar werden, sobald das Medikament mehreren tausend Patienten pro Jahr verabreicht werden muss. Dies könnte beispielsweise bei der Behandlung einer weit verbreiteten Krankheit wie Diabetes oder Alzheimer der Fall sein. In solchen Fällen würde ein dynamischer Erstattungsmechanismus für innovative Arzneimittel helfen, der sich nach dem erzielten Umsatz richtet: Je grösser der Umsatz, desto mehr Forschungs- und Entwicklungskosten können abgeschrieben werden und desto höher sind die erzielten Skalenerträge. Ab einem gewissen Umsatz – und nur dann –, müsste ein Teil des Ertrags schrittweise zurückerstattet werden, wobei der Hersteller eine angemessene Marge erhalten soll. Es geht also darum, den impliziten Preis zu senken, jedoch erst im Nachhinein, wenn der tatsächlich erzielte Umsatz eine erhebliche Belastung für die Krankenkassenprämien darzustellen beginnt.

Mit einem solchen Preismechanismus, der sowohl dynamisch ist als auch den Mehrwert des Medikaments für die Gesellschaft berücksichtigt, wird auf kluge Weise sichergestellt, dass unsere Patienten einen besseren Zugang zu innovativen Medikamenten erhalten, dass die Schweiz im internationalen Vergleich ein attraktiver Markt für die Pharmaindustrie bleibt und dass letztlich die Belastungen der Krankenkassenprämien tragbar bleiben.