Es gibt viel Gutes über das Schweizer Gesundheitssystem zu sagen: Die Bevölkerung äussert in Umfragen regelmässig grosse Zufriedenheit und die Qualität der gebotenen Leistungen ist hoch, wenn auch vergleichbar mit anderen industrialisierten Ländern. Doch dies lässt sich die Schweiz einiges kosten: Immerhin handelt es sich nach den USA um das zweitteuerste Gesundheitssystem der Welt, dessen Gesamtausgaben rund 12,4% des Bruttoinlandprodukts (BIP, 2016) betragen.

Mit Blick auf die alternde Gesellschaft ist aber klar: Das bisherige Ausgabenwachstum im Gesundheitssystem soll gebremst, das Preis-Leistungs-Verhältnis muss verbessert werden. Wo wären sinnvolle Ansatzpunkte für Reformen? Um diese Frage zu klären, folgten mehrere Experten der Branche (u.a. Vertreter von Patienten-, Pflegefachkräften- und Pharmaorganisationen) einer Einladung der Avenir-Suisse-Forschungsleiter Jérôme Cosandey und Patrick Dümmler. In einem Workshop haben sie Skizzen eines wertorientierten Gesundheitssystems definiert und erörterten Möglichkeiten, diesem Ideal näher zu kommen. Dabei fragten sie sich, welche Rolle der Digitalisierung zukommen könnte.

Orientierungsloses Fischen im Trüben

Die Ausgangslage für Reformen ist alles andere als einfach. Die Patienten, die Leistungserbringer, die Versicherer und die staatlichen Institutionen bewegen sich in 26 verschiedenen kantonalen Systemen, in denen die finanziellen Lasten unterschiedlich verteilt und die Strukturen fragmentiert sind. Diese föderalistische Ausgestaltung kann grundsätzlich ein Vorteil sein, weil sie einen Systemwettbewerb erlaubt.

Aber wie soll man sich mit den anderen messen, wenn es keine hinreichenden Informationen gibt? Die Teilnehmer des Workshops waren sich einig: Die Akteure des Schweizer Gesundheitssystems fischen jeden Tag aufs Neue im Trüben: Die Qualität der Diagnoseerstellung und die Effizienz der erbrachten Therapieleistungen sind weitgehend unbekannt. Viele harte Fakten sowie von Patienten rückgemeldete Grössen werden nicht erhoben. Es besteht auch kein einheitliches System, um diese Daten schweizweit zu erfassen, geschweige denn zu vergleichen.

Das Fehlen derartiger Informationen hat weitreichende Konsequenzen: Unterschiede zwischen verschiedenen Akteuren und Behandlungsmethoden können kaum festgestellt werden, die Ermittlung des Werts des Gesundheitssystems wird verunmöglicht. Heute steht der Teich allen und immer offen, die Kosten werden so kaum in den Griff zu kriegen sein.

Nicht in jedem Spital wird dem Wert der Klienten-Fragen die gleiche Bedeutung beigemessen

Antworten auf die Frage: «Hatten Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen?

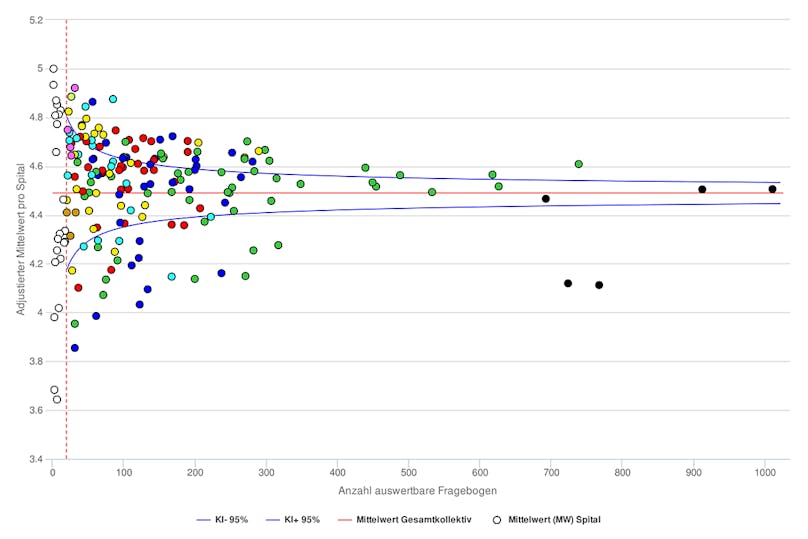

In der Grafik sind die Ergebnisse der Frage: «Hatten Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen?» dargestellt. Von einer verbalen 5er-Skala wurden die Antworten in Nummernwerte umgewandelt: 1 = negativste Antwort, 5 = positivste Antwort, und ein Gesamtmittelwert berechnet (rote horizontale Linie). Der Mittelwert des Gesamtkollektivs ist 4,49. (Quelle: ANQ, Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken)

In einem wertorientierten Gesundheitssystem muss der Klient den Wert der Leistungen selber bestimmen können. Das Eingehen auf seine Fragen ist dabei eine wichtige Voraussetzung, um vollinformierte Entscheidungen gemeinsam mit dem Arzt bzw. Pflegepersonal zu treffen. Diese Bedingung ist nicht in jedem Schweizer Spital gleich erfüllt.

Abschied vom «Krankheitssystem»

Trotz dieser scheinbar ausweglosen Situation gibt es Anlass zu Optimismus: Die Digitalisierung könnte der entscheidende Katalysator auf dem Weg zu mehr Qualität und Effizienz sein, weil sie – über kurz oder lang – die Patienten mit mehr und besseren Informationen ausstatten wird. Dazu gehören Angaben zu Behandlungsmethoden, zu den verschiedenen Angeboten und deren Qualität sowie zu den anfallenden Kosten. Dabei steht auch, aber nicht nur, das elektronische Patientendossier im Vordergrund. Da die Patienten schon heute knapp 30% der Behandlungskosten selber zahlen, haben sie das grösste Interesse an einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis – und werden dieses auch einfordern. Von der öffentlichen Hand, deren finanzielle Belastung stetig steigt, ist ebenfalls mehr Druck zu erwarten.

Anzuzweifeln ist in diesem Zusammenhang der Begriff «Patient» (aus dem Latein patiens = erdulden), weil er zu sehr im Kontext von Krankheit und passivem Verhalten steht. Vielmehr sollte der Bürger als Partner in der Bewharung seiner Gesundheit wahrgenommen werden. Jeder Kranke hat gesunde Ressourcen, die es zu mobilisieren gilt. Die Workshop-Teilnehmer redeten deshalb lieber von Klienten als von Patienten, weil dieses Wort eine kooperative Beziehung auf Augenhöhe zwischen Pflegenden und Gepflegten voraussetzt.

Zudem ist das bestehende System zu sehr auf den Notfall und kurative Behandlungen fokussiert. Der Prävention sowie dem Umgang mit (chronischen) Krankheiten wird noch zu wenig Achtung geschenkt, eine Tendenz, die es in einer alternden Gesellschaft zu umzukehren gilt.

Wertorientierung braucht Vernetzung

Was charakterisiert ein wertorientiertes Gesundheitssystem? Die Workshop-Teilnehmer definierten dieses als «ein System, in dem der Wert der Gesundheitsleistungen durch die Klienten selber bestimmt wird». So banal die Aussage, so zentral die Konsequenzen: Je nach Lebenssituation können der Wert einer Therapie und die wahrgenommene Schwere der Nebenwirkungen sehr unterschiedlich ausfallen. Doch zu oft streiten sich heute Hersteller, Leistungserbringer, Kostenträger und Regulator über den Wert der erbrachten Leistungen, weil dieser Wert primär als Kosten verstanden wird. Die Stimme des Klienten und seines Umfelds wird zu oft zu wenig erhört (vgl. Grafik).

Dabei ist die Unterscheidung zwischen medizinischem Bedarf und persönlichen Bedürfnissen zwingend: Der Bedarf orientiert sich vor allem an harten Fakten, wie z.B. die Reduktion des Blutdrucks oder die Bekämpfung von Tumoren. Die Bedürfnisse spiegeln eher die Wertvorstellungen der Betroffenen – z.B. Nebeneffekte mildern, zu Hause bleiben oder in Würde sterben können.

Um sowohl stärker auf Bedarf wie auch auf Bedürfnisse fokussieren zu können, sind mehr Transparenz und Raum für eigene Entscheidungen nötig. Dafür braucht es Informationsplattformen zum Leistungskatalog und zur Qualität von Spitälern und anderen Leistungserbringern, Versicherungsmodelle, die eigenverantwortliches Verhalten belohnen, und Case-Management-Systeme, die bei schweren oder chronischen Erkrankungen den Überblick bewahren helfen und die persönlich definierte Lebensqualität des einzelnen Klienten ins Zentrum stellen. Der Katalog an möglichen Massnahmen für mehr Klientenzentriertheit kann beinahe beliebig fortgesetzt werden, etwa mit Spitalratings, Klientenplattformen oder dem systematischen Einfordern von Klienten-Feedback (z.B. mit «PROMs», patient reported outcome measures). Dabei spielen benutzerfreundliche, digitale Lösungen eine wichtige Rolle.

Sämtliche Bemühungen, mehr Transparenz über den Mehrwert für Klienten herzustellen, haben eines gemeinsam: Sie fordern von den Beteiligten mehr Offenheit und die Bereitschaft, das bisher verbreitete Silodenken über Bord zu werfen. Nur so kann langfristig unser Gesundheitssystem wertorientierter werden und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis erreichen.