Mit der heutigen Landwirtschaftspolitik verlieren nicht nur Steuerzahlende, Konsumenten, Bäuerinnen und Bauern, sondern auch die Umwelt, wie die Studie «Eine Agrarpolitik mit Zukunft» und das Update 2020 gezeigt haben. Avenir-Suisse-Forschungsleiter Patrick Dümmler, Autor der Studien, wurde von Isabelle Bamert zu den Umweltfolgen der Schweizer Agrarpolitik befragt.

Isabelle Bamert: Herr Dümmler, wieso haben Sie die Landwirtschaft untersucht? Es ist ja nicht gerade die grösste Branche der Schweiz…

Patrick Dümmler: Das ist richtig, sie trägt rund 0,6% Prozent zur gesamtschweizerischen Wertschöpfung bei. Aber im Gegensatz zur geringen wirtschaftlichen Grösse ist die politische Bedeutung des Sektors hoch. So verhindern Agrarlobbyisten den Abschluss neuer Freihandelsabkommen, die für unsere Exportindustrie wichtig wären. Hinzu kommen negative ökologische Auswirkungen der Schweizer Agrarpolitik. Fortschritte lassen da teils seit Jahrzehnten auf sich warten, von 13 gesetzlich festgelegten Umweltzielen in der Landwirtschaft wird keines wirklich erfüllt – trotz der Milliarden, die die Steuerzahlenden für die Agrarpolitik ausgeben.

Es überrascht, dass sich der liberale Think-Tank Avenir Suisse für Umweltschäden interessiert. Weshalb ist das für Sie ein Thema?

Es ist ein grosses Missverständnis insbesondere links-grüner Kreise, dass das ein Widerspruch sei. Liberal sein heisst auch einzustehen für die Kosten, die man verursacht. Das bedeutet konkret, dass derjenige, der Umweltkosten verursacht, auch bezahlen muss. Ökonomisch spricht man von der Internalisierung der externen Kosten.

Sie sagen links-grüne Kreise hätten das noch nicht verstanden. Ist dieses Prinzip denn bei bürgerlichen Politikerinnen und Politikern angekommen?

Noch nicht überall. Es gibt Politiker, die sich selbst als bürgerlich bezeichnen, aber dem Agrarsektor nahe stehen oder sogar Teil davon sind und bei Entscheiden über die Landwirtschaftspolitik alles andere als liberal abstimmen. Nicht jede bürgerliche Politikerin ist also per se liberal. Ich habe vorhin links-grüne Kreise als Beispiel erwähnt, weil sie unseren liberalen Think-Tank oft als Feindbild sehen.

Was hiesse es denn konkret, wenn man die externen Kosten internalisieren würde? Müsste dann etwa der Luzerner Viehmast-Bauer, der seine Gülle ausbringt, die Belüftung des überdüngten Baldeggersees selbst bezahlen?

Ja, denn er verursacht einen Schaden, den heute die Allgemeinheit, d.h. wir, die Steuerzahlenden, tragen müssen. Ohne die seit Jahrzehnten steuerfinanzierten technischen Belüftungsmassnahmen wäre die Nutzung des Sees nicht mehr möglich. Konsequenterweise müsste der Viehmast-Betreiber diese Zusatzkosten selbst bezahlen und dann aufs Produkt schlagen und den Konsumenten so weiterverrechnen. Oder aber er entscheidet sich, den Tierbestand auf ein ökologisch erträgliches Niveau zu senken oder die Viehmast ganz aufzugeben und auf andere Produkte umzusatteln. Für eine solche Internalisierung der Kosten bräuchte es natürlich Übergangsfristen und allenfalls auch eine vorübergehende soziale Abfederung – gespiesen aus den bestehenden Agrarausgaben.

Die politischen Rahmenbedingungen müssten sich also ändern, damit eine Landwirtschaft mit hohen externen Schäden nicht mehr gestützt wird.

Um beim Beispiel der Viehmasten zu bleiben: Wenn es zu viele Betriebe in einem Gebiet gibt, leidet die Umwelt. Es ist die hohe lokale Konzentration, die es ausmacht. Eine geringere Anzahl könnte die Natur durchaus absorbieren. Hier braucht es eine Lenkung über das Portemonnaie, denn nur wenn die externen Kosten eingerechnet sind, zeigt sich der wahre Preis eines Produktes.

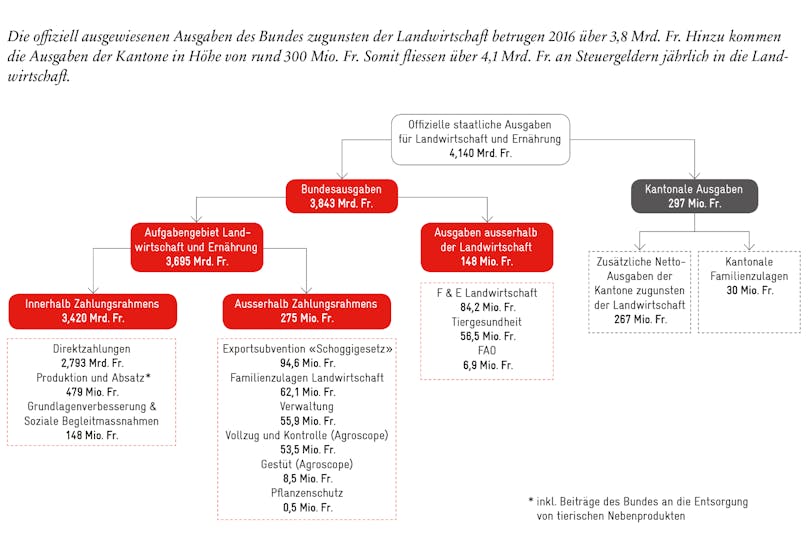

Der Bund verteilt jährlich fast 3 Milliarden Franken an Direktzahlungen. Wo landet dieses Geld?

Grob gerechnet ist das Einkommen der Bäuerinnen und Bauern ungefähr gleich hoch wie die Direktzahlungen. Das heisst im Umkehrschluss, dass sie die Einnahmen, die sie mit ihren Produkten erzielen, gleich wieder ausgeben für Vorleistungen wie Saatgut, Dünger und Pestizide, aber auch für Löhne oder Abschreibungen von Maschinen.

Da verdient eine ganze Industrie mit…

Ja, ein ganzer Agrarkomplex profitiert davon. Die Bäuerinnen und Bauern in der Schweiz werden von zwei Seiten – vorgelagert und nachgelagert in der Wertschöpfungskette – in die Zange genommen. Hier herrscht viel weniger Wettbewerb als im Ausland. Bei den Vorleistungen stellt in erster Linie die Fenaco bereit, was die Betriebe brauchen. Und auf der Abnahmeseite dominieren mit grossem Abstand die zwei Detailhändler Migros und Coop den Markt. Wenn man mit Bäuerinnen und Bauern spricht, hört man, wie schwierig es ist, neue Bezugs- und Absatzkanäle zu finden.

Das heisst, die Bäuerinnen und Bauern bezahlen zu viel für Vorleistungen, weil kein freier Markt herrscht. Und sie bekommen zu wenig für die Produkte, weil kein freier Markt herrscht.

Zumindest gibt es meiner Ansicht nach klar zu wenig Konkurrenz auf diesen Märkten. Indem die Bauernlobby den Status quo verteidigt, schützt sie auch den ganzen Agrarkomplex vor Veränderungen. Dies kann nicht im Sinne der meisten Bäuerinnen und Bauern sein. Der nach wie vor grosse Goodwill der Bevölkerung gegenüber der Landwirtschaft sollte nicht dazu genutzt werden, um noch mehr Subventionen zu bekommen, sondern um den Konsumenten den Mehrwert der einheimischen Produkte aufzuzeigen. Scheinheilig ist, wie dies heute gemacht wird.

In den Werbespots für Fleisch, Obst oder Zucker aus der Schweiz wird die Landwirtschaft als heile Welt dargestellt, die in der Regel wenig mit der Realität zu tun hat. (Ricardo Gomez-Angel)

Wir alle kennen die netten Werbespots für Fleisch, Obst oder Zucker aus der Schweiz. Die dabei dargestellte Landwirtschaft als heile Welt – man sieht Kühe mit Hörnern auf grünen Wiesen, Kinder, die mit Hoftieren herumtollen, und es herrscht immer Sonnenschein – hat in der Regel wenig mit der Realität zu tun. Wir haben eine teils industrielle Landwirtschaft – das aber will niemand sehen. Man braucht die Bauern als Imageträger, um auf politischem Weg mehr Geld der Steuerzahlenden zu erhalten. Aber nachher landet das Geld im Agrarkomplex und nicht auf dem Bauernhof.

Aus Umweltsicht ist beispielsweise ärgerlich, dass Proviande Steuergelder bekommt, um den Fleischabsatz durch Werbung anzukurbeln.

Dies sollte vermehrt kritisch hinterfragt werden. Da werden den Konsumenten jeden Abend Werbefilme einer heilen Welt vorgespielt, die sie zu grossen Teilen in ihrer Rolle als Steuerzahlende mitfinanzieren. Das Problem existiert aber nicht nur bei Proviande, sondern generell bei den landwirtschaftlichen Branchenorganisationen: Wir finanzieren mit unseren Steuern letztlich unser eigenes Brainwashing, so dass wir am Schluss tatsächlich das Gefühl haben, dass Lebensmittel aus der Schweiz immer besser sind als die aus dem Ausland. Dies ist in dieser Absolutheit natürlich falsch. Aber in dieser Hinsicht bin ich optimistisch. Viele Stimmbürger haben erkannt, was hinter der idyllischen Werbebotschaft wirklich steckt – man denke nur an die Flut von Landwirtschaftsinitiativen. Das Brainwashing der Bauernlobbyisten kommt an seine direktdemokratischen Grenzen, und das ist gut so.

Die heutige Agrarpolitik ist stark reguliert. Die Umweltverbände argumentieren, man solle diese Rahmenbedingungen ökologisch ausgestalten. Einverstanden?

Nicht wirklich, denn das würde wohl bedeuten, dass das heutige Niveau der finanziellen Unterstützung beibehalten wird – einfach ergänzt um mehr ökologische Auflagen. Ich denke hingegen, dass die Subventionierung mittel- bis langfristig auf nahezu null zu reduzieren ist. Heute machen Transferleistungen der öffentlichen Hand rund 50% des Einkommens der Bauernhöfe aus. Jeder zweite Franken, den die Bäuerin oder der Bauer in der Tasche hat, kommt also von uns Steuerzahlern. Das ist viel mehr als in anderen Ländern und weltweit beinahe einmalig. Wir wollen dieses hohe Stützungsniveau zurückfahren und sind überzeugt, dass das auch für die Umwelt besser wäre. Denn heute richten sich viele Höfe an den Subventionen statt an den natürlichen Grundlagen des Standortes aus.

Wenn die Bäuerinnen und Bauern keine Direktzahlungen mehr erhalten, würden ihre Produkte allerdings viel teurer und sie wären noch weniger konkurrenzfähig…

Die Schweizer Landwirtschaft müsste auf Produkte setzen, bei denen sie einen Mehrwert bieten und einen höheren Preis erzielen kann – beispielsweise ökologisch produzierte regionale Spezialitäten. Sie würde dann nicht mehr alles produzieren, sondern nur noch das, wofür sie besonders geeignet ist. Den Rest, die komplementären Produkte, würde die Schweiz importieren. Ein erfolgreiches Beispiel dafür ist Österreich: Mit dem EU-Beitritt musste Österreich die Höhe der Subventionen auf europäisches Niveau herunterschrauben. Die Bauern haben reagiert und sich spezialisiert. Heute nennt man Österreich den Feinkostladen Europas. Die Schweiz hat eigentlich eine ganz ähnliche Chance, aber sie wird nicht oder zu wenig genutzt – die heutige überregulierte Agrarpolitik steht dieser Chance im Weg.

Der politische Widerstand gegen eine solche Strategie dürfte riesig sein. Schon nur wegen des Selbstversorgungsgrads, der so sinken würde…

Die Schweiz ist kein Selbstversorger-Land und war es nicht einmal während des zweiten Weltkriegs. Selbst damals importierten wir Nahrungsmittel aus Europa. Die sogenannte Anbauschlacht, man denke an den Kartoffelacker auf dem Sechseläutenplatz in Zürich, trug nur wenig zur Steigerung des Selbstversorgungsgrads bei und war eher ein Signal des Durchhaltewillens. Anstelle des Selbstversorgungsgrades sollte politisch die Versorgungssicherheit im Zentrum stehen. Um diese sicherzustellen brauchen wir erstens möglichst breit diversifizierte Bezugsquellen, beispielsweise durch Agrarfreihandel mit anderen Ländern.

Es gibt übrigens eine Reihe von Produkten aus dem Ausland, die eine bessere Ökobilanz aufweisen als in der Region produzierte. Nicht so sehr der Transport spielt eine Rolle, sondern ob ein Lebensmittel standortgerecht produziert wird. Zweitens sollten wir in der Schweiz die Böden soweit schonen und fruchtbar halten, dass wir sie im Krisenfall auch effektiv nutzen könnten. Heute haben wir in vielen Regionen eine intensive Produktionsweise, die die Böden auslaugt. Ein so geschädigtes Ökosystem kann in einer Krise keine hohen landwirtschaftlichen Erträge mehr liefern.

In der Agrarpolitik geht derzeit kaum etwas, die zuständige Kommission will die AP22+ sistieren, was halten Sie davon?

Die Gesamtschau des Bundesrates zur Agrarpolitik war aus liberaler Perspektive ein wichtiger Schritt, löste aber massivste Proteste auf Seiten der Bauernlobby aus. Auch die stark abgespeckte AP22+ stösst auf viel Widerstand, es gab im Hintergrund letztlich erfolgreiche Druckversuche der Bauernlobby, die AP22+ zu sistieren.

Ist diese Sistierung aus liberaler Sicht ein Problem?

Es ist ein Problem, weil es nicht vorwärts geht. Auch kleinste Reformschritte werden zunichte gemacht, da der Bauernverband sich tendenziell am Erhalt des Status quo orientiert. Damit ist den Bauern nicht gedient, vielmehr wird eine solche Blockadepolitik zu einem weiteren Rückgang des stolzen Schweizer Bauerntums führen. Die Bauernlobby verfolgt in vielen Teilen eine Agrarpolitik, die sich immer weiter von liberalen Ideen entfernt.

Das Interview ist auf derWebsite «Agrarlobby stoppen» erschienen.