«Stärkster Reallohnverlust seit 80 Jahren.» Eine Prognose von UBS-Ökonomen schlug unlängst hohe Wellen. In alter Klassenkampf-Manier doppelten die Gewerkschaften diese Woche nach: «Löhne rauf!». Doch macht sich in der Schweiz wirklich eine «Kaufkraftkrise» breit?

Eine nüchterne Analyse der Zahlen ergibt ein etwas weniger aufgeregtes Bild. Gemäss dem schweizerischen Lohnindex dürften die Löhne in diesem Jahr um gut 2% steigen. Rund 1% mehr als die Lohnumfrage der UBS in Aussicht stellt. Damit ergeben sich durchschnittliche Reallohnverluste von 0,9%. Eine fette Schlagzeile lässt sich daraus nicht formulieren – und statt einem Vergleich zu 1942 (Reallohnverlust von 4,5%), böten sich eher die Jahre 1981 (-1,0%) oder 2021 (-0,8%) an. Betrachtet man die Lohnentwicklung basierend auf AHV-Daten, dürften die Verluste dieses Jahr noch geringer ausfallen (-0,5%).

Die Frage, wie sich die Löhne in der Schweiz konkret entwickeln, verlangt deshalb eine sorgfältige Beurteilung – je nach Lohnstatistik fällt die Antwort anders aus. Klar ist: Viele Arbeitnehmende dürften in diesem Jahr Kaufkraftverluste erlitten haben. Klar ist ebenso: Höhere Preise treffen Haushalte mit tiefen Einkommen besonders stark. Die allgemeine Lohnentwicklung ist deshalb nur bedingt von Interesse.

Schweizer Lohnschere öffnet sich nicht

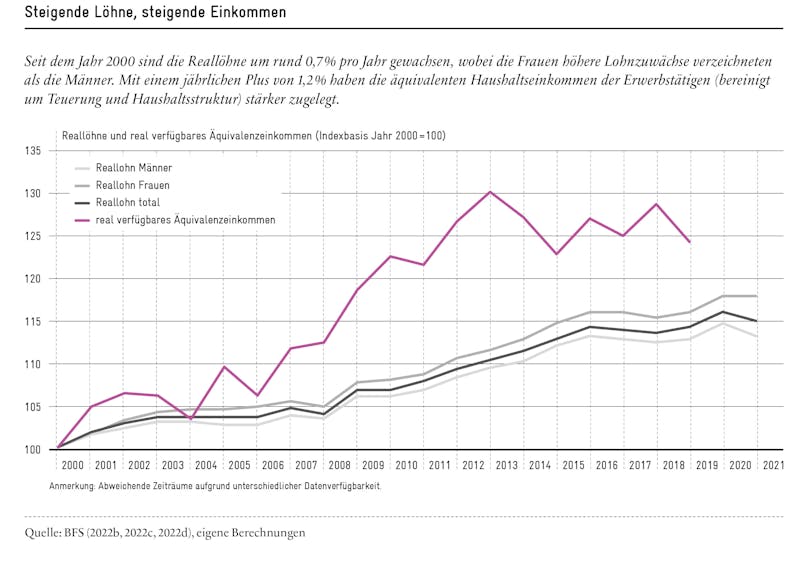

Die Gewerkschaften untermauern ihre Lohnforderungen denn auch mantraartig mit einer ungenügenden Lohnentwicklung bei den tiefen Einkommen. Diese Aussage trifft – wenn überhaupt – nur bei einer sehr selektiv und kurz gewählten Vergleichsperiode zu. Objektiv betrachtet sind die tiefen Löhne in den vergangenen Jahren sehr wohl gestiegen. Gemäss den verfügbaren Daten wuchsen die tiefsten 25% wie auch die tiefsten 10% der Löhne von 2008 bis 2020 kaufkraftbereinigt um 12% (bzw. 0,9% pro Jahr). Weil die Löhne der 10% am besten Verdienenden gleichermassen zulegten, kann man nicht von einer sich öffnenden Lohnschere sprechen. Die positive Entwicklung gilt dabei nicht nur für die individuellen Löhne, sondern auch für die verfügbaren Haushaltseinkommen. Diese sind letztlich für die Kaufkraft der Haushalte relevant und stiegen in den letzten Jahren kontinuierlich an.

Die sozialpartnerschaftliche Lohnpolitik in der Schweiz ist von Kompromissbereitschaft und einer gewissen Lohnzurückhaltung geprägt. Was für den einzelnen Arbeitnehmenden kurzfristig nachteilig sein kann, hat langfristig positive Folgen für die Beschäftigungsentwicklung und die Krisenresistenz des Arbeitsmarktes. Die Stabilität in der Lohnpolitik zeigt sich auch darin, dass die Nominallöhne nach unten starr sind und in Zeiten von externen Schocks (wie z.B. dem «Frankenschock» 2015) nicht gesenkt werden. Seit Einführung des schweizerischen Lohnindexes im Jahr 1942 sind die Nominallöhne erst einmal (2021: -0,2%) gefallen. Die Arbeitgeber fürchten sich davor, mit sinkenden Nominallöhnen die Arbeitsmoral zu untergraben und gute Arbeitskräfte zu verlieren. So führte die im letzten Jahrzehnt oftmals negative Teuerung (bei moderaten Nominallohnerhöhungen) zu einer spürbaren Erhöhung der Kaufkraft.

Zudem gilt: Die Lohnentwicklung läuft der Inflation generell hinterher. Es zeichnet sich ab, dass der diesjährige Rückgang im kommenden Jahr durch Lohnanpassungen wieder mehrheitlich rückgängig gemacht wird. Im Vergleich zu anderen Ländern trifft es ferner nicht zu, dass die Arbeitnehmenden immer weniger an der Wirtschaftsleistung partizipieren. Im Gegenteil: Die Lohneinkünfte wuchsen hierzulande in der Vergangenheit sogar stärker als die Kapitaleinkommen. So stieg die Lohnquote (Anteil der Erwerbseinkommen am BIP) von rund 55% um die Jahrtausendwende auf inzwischen 59%. Von einer «schleichenden Entwertung der Arbeit» kann keine Rede sein. Dass die Gewerkschaften aber markante Lohnerhöhungen fordern, ist aufgrund ihrer Rolle nichts als konsequent – und angesichts der (historisch seltenen) Reallohnverluste durchaus berechtigt. Ihre Kampfansage muss aber zugleich symbolisch im breiteren Kontext verstanden werden: im Kampf um die Deutungshoheit in der Lohn- und Sozialpolitik. Doch langfristig ist die Arbeitsproduktivität für das Wachstum der Reallöhne entscheidend – und nicht die Lautstärke der gewerkschaftlichen Warnrufe. Für die Arbeitsproduktivität wiederum ist eine liberale Wirtschaftspolitik, die es Unternehmen erlaubt, produktive Arbeitsplätze zu schaffen, unerlässlich.

Bestehendes soziales Netz nutzen

Dass Teile der Wirtschaft den Lohnforderungen nicht voll und ganz nachkommen, hängt auch mit der zunehmenden Unsicherheit zusammen. Viele Schweizer Unternehmen stehen finanziell gut da, doch sind die Ausgangslagen unterschiedlich. Breite Preisanstiege und die Energiekrise belasten die Wirtschaftsaussichten und haben vielerorts sinkende Margen zur Folge. Kollektive Lohnerhöhungen sind deshalb illusorisch; die Unternehmen wissen selbst am besten, wie viel im Einzelfall drin liegt. In diversen Branchen (z.B. Gastgewerbe) haben die Sozialpartner umfassende Lohnerhöhungen vereinbart – in anderen gestalteten sich die Verhandlungen schwieriger. Gerade in Zeiten eines äusserst angespannten Arbeitsmarktes werden die Unternehmen einen allfällig vorhandenen Spielraum für Lohnerhöhungen kaum vorschnell in den Wind schlagen.

Also alles in bester Ordnung? Nicht in jedem Fall. Natürlich können die steigenden Lebenskosten – gerade höhere Krankenkassenprämien oder Miet(neben)kosten – für Haushalte zum finanziellen Problem werden. Dabei lohnt es sich jedoch, das umfassende soziale Netz in der Schweiz in Erinnerung zu rufen. Bestehende Sozialwerke wie die individuellen Prämienverbilligungen, Sozialhilfe und die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV können und sollen die Haushalte bei Bedarf zielgerichtet entlasten. Da soziale Absicherung primär Aufgabe der Kantone (und ihrer Gemeinden) ist, stehen diese in der Pflicht, bei Bedarf Anpassungen an den Leistungen vorzunehmen.

Auch wenn die diesjährigen Einkommensverluste unschön sind, mittel- bis langfristig können die Arbeitnehmenden wieder mit klar steigenden Löhnen rechnen. Dafür sprechen nicht zuletzt die demografische Entwicklung und der sich immer stärker akzentuierende Arbeitskräftemangel.