Der Titel dieses Blogs wird bei Ihnen womöglich Stirnrunzeln auslösen: «Eine Bepreisung von CO2-Emissionen? Bei den Energiepreisen? Seid ihr wahnsinnig? Habt ihr nun komplett die Bodenhaftung verloren?». Nein haben wir nicht. Doch dazu mehr gegen Textende.

Preise sind die Muskeln der vielzitierten unsichtbaren Hand des Marktes: Ist ein Gut knapp – trifft also eine hohe Nachfrage auf ein geringes Angebot – so werden die Preise steigen, was die bisherigen Produzenten dazu ermutigt, ihre Produktion auszuweiten und weitere Produzenten veranlasst, dieses Gut zu produzieren. Wird eine Ressource – als Inputfaktor für Güter – knapp, so wird auch ihr Preis steigen, worauf Unternehmen Wege suchen werden, den Gebrauch dieser Ressource im Produktionsprozess möglichst zu vermeiden, in dem sie z.B. auf andere Technologien umsteigen. Sollte das nicht möglich sein, stiege der Preis des Gutes, was zu einer geringeren gleichgewichtigen Nachfrage führte. So oder so führt die Knappheit einer Ressource also über das Preissystem zu einer Schonung derselben – oder zu erhöhten Anstrengungen bei der Suche nach weiteren Ressourcenvorräten. Das ist die unsichtbare Hand des Marktes: Ohne ein zentralisiert vorhandenes Wissen passen sich Prozesse so an, dass die Anstrengungen der Akteure in jene Bereiche gelenkt werden, wo sie am meisten Wohlfahrt generieren.

Korrektur des Marktversagens

Im Falle des Ausstosses von Treibhausgasen liegt aber ein Marktversagen vor: Ein Akteur – sei es ein Individuum oder eine Firma – verursacht mit seinem Verhalten Emissionen, deren Konsequenzen er nicht selbst trägt. Die sozialen Grenzkosten – also jene Kosten, die der Ausstoss einer zusätzlichen Tonne CO2eq gesellschaftlich verursacht – liegen über den privaten Grenzkosten (die im Falle des Treibhausgas-Ausstosses bei null liegen, denn von seinem eigenen Ausstoss wird für den Akteur nie eine spürbare Klimawirkung ausgehen). Ein klassischer negativer externer Effekt entsteht. Gemäss dem Coase-Theorem liesse sich dieses Problem hinreichend lösen, indem die Eigentumsrechte (durch eine Jurisdiktion) klar verteilt werden. Das würde Verhandlungen zwischen Schädiger und Geschädigtem ermöglichen, wodurch ein gesellschaftlich optimales Resultat erzielt werden könnte (vgl. Box). Ein eigentlicher Staatseingriff wäre nicht nötig.

Das Coase-Theorem

Nehmen wir an, zwei Nachbarn leben nebeneinander auf einer winzigen einsamen Insel. Der eine hört gerne sehr laute Musik, der andere mag Stille. Sind keine Eigentumsrechte verteilt, läuft einfach immer laute Musik – oder gar nie, sollte der Stillmensch physisch überlegen sein und mit Faustrecht drohen. Da das Ergebnis unabhängig davon ist, wie stark wessen Präferenzen sind, kann es gesellschaftlich suboptimal ausfallen. Sind hingegen Eigentumsrechte verteilt (entweder an den Lautmenschen, der damit ein Recht auf Lärm hat, oder an den Stillmenschen, der damit ein Recht auf Ruhe hat), haben die beiden eine Verhandlungsbasis, die das Erreichen eines gesellschaftlichen Optimums ermöglicht. Ist die Zahlungsbereitschaft des Lautmenschen für Musik höher als jene des Stillmenschen für Ruhe, so wird Musik laufen – und zwar unabhängig davon, wie die Eigentumsrechte verteilt sind: Hat der Lautmensch ein Recht auf Lärm, wird er dieses einfach beanspruchen. Hat der Stillmensch dagegen ein Recht auf Ruhe, wird der Lautmensch ihn dafür entgelten, dass er Musik hören darf (mit einem Betrag, der über der Zahlungsbereitschaft des Stillmenschen für Ruhe liegt, aber maximal der Zahlungsbereitschaft des Lautmenschen für Musik entspricht). Hat hingegen der Stillmensch die höhere Zahlungsbereitschaft, wird entsprechend Ruhe auf der Insel einkehren.

Im Fall des Klimawandels ist aber genau dieses Coase-Theorem nicht anwendbar. Die Schädiger sind wir alle (in unterschiedlichem Ausmass), und die Geschädigten sind ebenfalls wir alle – oder viel eher unsere Nachkommen – in ebenso unterschiedlichem Ausmass. Die Eigentumsrechte können nicht festgelegt werden und die Zukunft hat keinerlei Möglichkeit, mit der Gegenwart in Verhandlungen zu treten. Darum ist im Falle des Klimawandels eine staatliche Intervention gerechtfertigt, um das Marktversagen zu korrigieren.

Preis versus Verbot

Nun ist damit aber noch nicht à priori gesagt, welches Instrument dazu das richtige ist. Marktwirtschaftliche Lösungen sind durchaus nicht überall die beste Wahl. Es gibt gewisse Emissionen oder Giftstoffe, bei denen ein Verbot die einfachere, deutlichere Lösung ist und somit geringere Transaktionskosten aufweist als die Bepreisung. Für die die Ozonschicht schädigenden FCKW ist man zurecht den Weg des Verbotes gegangen: Sie sind relativ einfach durch Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) ersetzbar. Ebenso ergäbe es wenig Sinn, das krebserregende Isoliermaterial Asbest zu bepreisen: Auch dieses ist einfach durch andere Materialien ersetzbar und kann daher schlicht verboten werden. Ein Verbot ist grundsätzlich am ehesten dann in Betracht zu ziehen, wenn das gesellschaftliche Optimum des zu regulierenden Phänomens eine Randlösung – also null – ist. Dies ist umso eher der Fall, je schwerwiegender und unmittelbarer der potenzielle Schaden des Phänomens ist und je einfacher es sich vermeiden lässt.

CO2 und andere Treibhausgase (THG) sind nicht per se Schad- oder Giftstoffe und sie lassen sich nicht von heute auf morgen vermeiden. Deshalb ist in diesem Fall eine Bepreisung der Emissionen das richtige Vorgehen. Mit ihr können – zumindest dem Gedanken nach – die privaten Grenzkosten des THG-Ausstosses den sozialen Grenzkosten angeglichen werden. Das preisliche Instrument erlaubt es, die Reduktion möglichst effizient zu erreichen. Effizient bedeutet hier wie immer: Einen vorgegebenen Ertrag – im vorliegenden Fall der CO2-Reduktion entsprechend – mit dem geringstmöglichen Aufwand erreichen. Wem das zu amoralisch oder «neoliberal» klingt – «Wie könnt ihr auch noch sparsam sein wollen! Die Welt geht unter!» –, dem sei empfohlen, es umzuformulieren: Effizient bedeutet auch, mit gegebenem Aufwand den maximalen Ertrag zu erreichen, oder konkreter: Mit dem Einsatz von 1000 Fr. eine möglichst starke Reduktion der THG-Emissionen zu erzielen. Dass dies ein erstrebenswertes Ziel ist, sollte auch Klimaschützern der ersten Stunde einleuchten. Gerade weil das Thema so wichtig ist, ist es inakzeptabel, mit einem gegebenen Aufwand nicht den grösstmöglichen Effekt zu erreichen. Hierzu ist der Preis das deutlich bessere Instrument als Gebote und Verbote. Warum das so ist, wird im abschliessenden Abschnitt theoretisch hergeleitet. Wem dies zu viel Umweltökonomie-Vorlesung ist, darf beim darauffolgenden Abschnitt weiterlesen.

Funktionsweise der CO2-Bepreisung

Die Vermeidung von CO2-Emissionen ist mit Kosten (monetäre wie nicht monetäre) bzw. Einbussen verbunden: Unternehmen investieren in andere Produktionstechnologien, Häuser werden wärmeisoliert, Menschen verzichten auf Flugreisen, und so weiter. Üblicherweise sind die ersten Verminderungen relativ günstig zu erreichen, und mit zunehmender Reduktion (zu einem gegebenen Zeitpunkt) müssten die Anstrengungen erhöht bzw. grössere Opfer erbracht werden. Ökonomisch spricht man von «Grenzvermeidungskosten»: Sie geben an, was – gegeben die zum fraglichen Zeitpunkt verfügbaren Technologien – die Vermeidung des Ausstosses von einer (weiteren) Tonne CO2einen Akteur kostet. Diese Zahl steigt mit abnehmender CO2-Emission. Für jeden Akteur lässt sich eine eigene Kurve der Grenzvermeidungskosten zeichnen. Diese Kurven können sich deutlich unterscheiden. Für gewisse Akteure (z.B. im Bereich der Zementproduktion) ist die CO2-Vermeidung mit hohen Kosten verbunden, anderen (z.B. im Bereich der Mobilität) fällt sie einigermassen leicht. Die maximale Reduktion bei gegebener Summe der Anstrengungen ist dort erreicht, wo die Grenzvermeidungskosten aller Akteure auf demselben Niveau liegen. Solange dies nicht der Fall ist, könnte ein Akteur eine weitere Tonne CO2 zu geringeren Kosten vermeiden als ein anderer und sollte dies darum auch tun. Mit einem (einheitlichen) CO2-Preis wird genau diese Angleichung der Grenzvermeidungskosten erreicht, denn jeder Akteur wird seine Emissionen so weit reduzieren, bis seine Grenzvermeidungskosten den Preis, der für die CO2-Tonne zu zahlen ist, erreichen. Darüber hinaus lohnt sich eine Reduktion nicht.

Wird im Gegensatz dazu bestimmten Akteuren (oder Branchen) einfach vorgeschrieben, ihre CO2-Emissionen z.B. um 50% zu reduzieren, kann dieser Mechanismus nicht spielen. Oder werden sogar ganze Technologien verboten, findet schon gar keine Rücksichtnahme auf die Kosten statt, die mit der damit erzielten Reduktion verbunden sind. Mit demselben Aufwand könnte über ein preisliches System also eine höhere Reduktion erzielt werden.

Die Grenzkosten der CO2-Vermeidung

Quelle: Eigene Darstellung

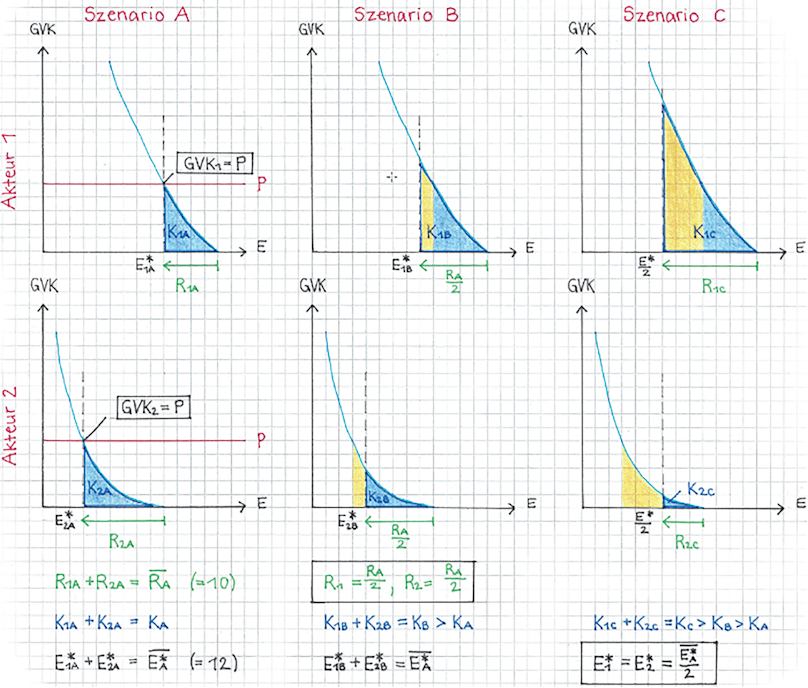

Die Grafik zeigt exemplarisch zwei Akteure mit verschieden hohen CO2-Grenzvermeidungskosten (Akteur 1: hoch; Akteur 2: gering). Sie sind dargestellt als blaue Kurven (GVK), abgetragen auf den CO2-Emissionen (E). Optimieren beide Akteure ihren Ausstoss hinsichtlich eines einheitlichen CO2-Preises (P) (Szenario A), so erzielen sie gemeinsam eine Reduktion der CO2-Emissionen um RA. Wollte man dieselbe Reduktion erzielen, indem man beide Akteure dazu zwingt, ihren Ausstoss um jeweils den gleichen Betrag (RA/2) zu verringern (Szenario B), würde das zu höheren Reduktionskosten (Summe der Flächen K1 und K2) führen. Nochmal deutlich schlechter sieht es aus, wenn man einfach ein einheitliches maximales Emissionsniveau festlegt, das keiner der beiden Akteure überschreiten darf (Szenario C). Umgekehrt gilt (hier nicht dargestellt): Für gegebene Gesamtkosten der Reduktion lässt sich die grösste Reduktion in Szenario A erzielen, eine geringere in Szenario B und eine noch kleinere in Szenario C.

Theorie und Praxis

Diese Herleitung ist zweifellos ziemlich theoretisch. Niemand behauptet, dass in der Praxis alle Akteure – geschweige denn einzelne Konsumenten – ihre Produktions- und Konsumentscheidungen systematisch nach diesem Prinzip herleiten. Unbestreitbar ist dagegen, dass wir zur Erreichung einer möglichst starken und schnellen THG-Reduktion zuerst bei jenen Quellen ansetzen sollten, wo sich die Reduktion am leichtesten erreichen lässt, und mit zunehmender Reduktionsanforderung der Aufwand für weitere Reduktionen steigt.

Nicht in den Kurven dargestellt ist der so wichtige technologische Fortschritt. Dank ihm bewegen sich die gezeigten Kurven der Grenzvermeidungskosten im Zeitverlauf nach links unten: Innovationen (die z.B. erneuerbare Energieträger günstiger machen) führen zu einer kontinuierlichen – oder bei eigentlichen Durchbrüchen in der Energietechnologie auch mal zu einer sprunghaften – Senkung der Grenzvermeidungskosten bei gegebenem Emissionsniveau. Ein konstanter Preis auf THG würde im Zeitverlauf also nicht dazu führen, dass sich der Ausstoss auf einem bestimmten Niveau einpendelt, sondern dass er aufgrund des technologischen Fortschritts kontinuierlich (oder gar sprunghaft) sinkt.

Sowohl die unmittelbare, effiziente Anpassung von Konsummustern und Produktionsprozessen, wie auch lohnenswerte Innovationen, die bei der Abkehr von fossilen Energieträgern helfen, erreicht man also am besten über eine konsequente Bepreisung von THG-Emissionen. Nun gibt es zahlreiche Gründe, warum sich eine derartige Bepreisung – nur schon innerhalb eines Landes, noch viel augenscheinlicher aber global – politisch bisher als wenig mehrheitsfähig erwiesen hat. Das rüttelt aber nicht an der Tatsache, dass sie die effizienteste Massnahme zur Reduktion der Treibhausgase wäre. Diesen Sachverhalt sollte man auch in der Politik stärker verinnerlichen – und davon ausgehend Massnahmen ergreifen, um möglichst viele Hürden auf dem Weg zur Einheitsbepreisung zu beseitigen. Leider haben aber die Regierungen zahlreicher Staaten vielmehr die politökonomischen Realitäten verinnerlicht – und zwar derart, dass sie eine konsequente Bepreisung nicht einmal als erstrebenswert empfinden.

Eine Bepreisung bei den heutigen Preisniveaus?

Noch verschärft wird dieses Problem durch die dramatisch gestiegenen Preise für Erdöl und Erdgas im Zuge des Ukraine-Kriegs. In der heutigen Situation, wo landauf-landab über die hohen Energiepreise geklagt wird, schwindet das Verständnis für eine zusätzliche THG-Bepreisung massiv. Es ist erschütternd, wie schnell Regierungen nun sogar wieder von Subventionen, beispielsweise für Benzin und Diesel, sprechen. Dabei bliebe die konsequente Bepreisung fossiler Energieträger langfristig – vielleicht neben der Subvention von Grundlagenforschung – der beste Weg zur Reduktion der Treibhausgase – und zwar aus drei Gründen:

Erstens schränkt eine Lenkungssteuer, die voll an die Bevölkerung zurückverteilt wird, die finanziellen Möglichkeiten gerade von Personen mit geringem Budget nicht ein. Der Preis hat leider psychologisch ein grosses Problem: Er führt transparent vor Augen, dass etwas etwas kostet. Ein simples Verbot hingegen hat kein Preisschild und scheint daher nichts zu kosten. In Wirklichkeit ist genau das Gegenteil der Fall: Die Kosten manifestieren sich nämlich gar nicht im CO2-Preis. Der wird – zumindest im Bilderbuchfall einer wahren Lenkungssteuer – vollständig an die Bevölkerung zurückverteilt. Das würde bei einer Pro-Kopf-Rückverteilung dazu führen, dass einkommensschwache Haushalte – mit normalerweise eher kleinem CO2-Fussabdruck – unterm Strich mehr Geld in der Tasche hätten als ohne CO2-Lenkungsabgabe. Was tatsächlich Kosten bzw. Einbussen verursacht, ist die Umstellung des Konsums, von Produktionsprozessen, des Energiesystems. Und diese fallen auch an, wenn der Umbau aufgrund spezifischer staatlicher Vorschriften geschieht. Ja, sie fallen – gegeben die Reduktion – sogar, wie oben gezeigt, höher aus als in einem preisbasierten System.

Zweitens schwankt der Marktpreis fossiler Energieträger von Jahr zu Jahr stark. Noch vor zwei Jahren, zu Beginn der Covid-Krise, sank der Preis gewisser Erdölsorten zwischenzeitlich unter 0. Eine permanente, voraussehbare Lenkungsabgabe ist daher das wirkungsvollere Investitionssignal zu Gunsten erneuerbarer Energieträger als ein zwischenzeitlich hoher Markpreis.

Drittens ist ein hoher Marktpreis für fossile Energieträger in seiner Auswirkung nur für die Nachfrageseite äquivalent zu einem niedrigen Marktpreis zuzüglich Lenkungssteuer. Auf der Angebotsseite führt ein hoher Marktpreis dagegen zu erhöhten Bemühungen bei der Suche nach weiteren Vorkommen und bei deren Extraktion. Und genau das gilt es ja zu verhindern, wenn man wirkungsvoll Klimaschutz betreiben will. Die THG-Bepreisung hat den Vorteil, dass mit ihr ein Keil zwischen Anbieter- und Nachfragerpreis getrieben werden kann. Die Nachfrager zahlen den Marktpreis plus Lenkungssteuer und werden so zum Umstieg auf Erneuerbare motiviert. Die Anbieter erhalten hingegen nur den Marktpreis – der aufgrund der schwindenden Nachfrage nach Fossilen eher sinkt, zumindest aber nicht weiter steigt.

Die gestiegenen Energiepreise mögen es auf den ersten Blick plausibel erscheinen lassen, Treibhausgase nicht weiter zu bepreisen. Doch das ist ein Fehlschluss. Bei genauerer Betrachtung ändern sie nichts an den Vorteilen der THG-Bepreisung.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Studie «Wirkungsvolle Klimapolitik».