Dominik Hauri

Individualisierung

Individualisierung

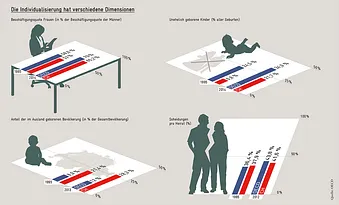

Die Haushalte werden kleiner, das Modell der klassischen Familie ist immer seltener Realität, die Bevölkerung und ihre Bedürfnisse werden heterogener. Solche Entwicklun- gen fordern die Sozialwerke aber z.B. auch das Bildungssystem heraus.

Herausforderungen

Weltweit schrumpfen die Familien: Während 1950 noch 44 % der Frauen sechs oder mehr Kinder hatten, haben heute 50 % der Frauen nur zwei oder weniger Kinder. In den reichen Grossstädten, den Motoren des Wirtschaftswachstums, sind Singlehaushalte sogar in der Überzahl. Die Ursachen dieses Wandels sind mannigfaltig und verwoben, wie bei allen tiefgreifenden Veränderungen. Der technische Fortschritt hat dabei eine wichtige Rolle gespielt: Innovationen in der Medizin, besonders bei der Geburtshilfe, machten Familienplanung zuverlässiger. Mit der steigenden Produktivität ging auch die Nachfrage nach Kinderarbeit zurück. Wie der Ökonom Gary Becker einmal provokativ bemerkte, wurden damit Kinder von einem Investitions- zu einem Konsumgut, wenn auch ein langlebiges. Befreit von der Notwendigkeit, möglichst viele Nachkommen gross zu ziehen, suchten Frauen vermehrt eine Beschäftigung ausserhalb des Haushaltes. Spätere Innovationen wie die Pille verstärkten diesen Trend. Dennoch war es in der Schweiz bis um 1970 eine Seltenheit, wenn eine Frau ihr erstes Kind nach 30 zur Welt brachte.

Aufgrund dieses Wandels beanspruchten Frauen immer mehr formelle Bildung. Das stärkte ihre Position in und auch ausserhalb der Familie. Eine Scheidung wurde auch für die Frau zur Option, die Diversität der Familientypen erhöhte sich. Die jahrhundertelange Spezialisierung der Frauen in der Haushaltsproduktion ist zwar für viele noch die Norm, doch wie die englische Soziologin Alison Wolf bemerkte, unterscheidet sich heute der Alltag bei zahlreichen Frauen – allen voran bei freiberuflichen urbanen Eliten – immer weniger von demjenigen ihrer männlichen Kollegen. In der Unter- und Mittelschicht ist dieser Prozess weniger weit fortgeschritten, die Unterschiede sind hier derzeit noch grösser. Eine Folge dieser Entwicklungen stellt der relative Verlust an Bedeutung der Haushaltsproduktion zugunsten der Marktproduktion dar. Der Trend hält an: 2015 gaben die US-Amerikaner zum ersten Mal mehr Geld für Mahlzeiten ausserhalb des Haushaltes aus als für den Lebensmitteleinkauf.

Sozialstaat ersetzt Grossfamilien

Konsequenz (aber auch Ursache) des Bedeutungsverlusts der Grossfamilie war die Entwicklung des Sozialstaates, der die obligatorische Altersvorsorge und weitere Formen der sozialen Sicherung herbeiführte. Noch unbedeutend anfangs des 20. Jahrhunderts – die (private organisierte) Fürsorge stand nur den ärmsten Haushalten offen – ist die universelle soziale Sicherheit innert weniger Jahrzehnte zur wichtigsten staatliche Aufgabe avanciert. Der Anteil der Sozialausgaben am BIP ist dabei umso höher, je reicher die Volkswirtschaft.

Die von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung und der Politik als grosse Errungenschaft betrachtete Sozialisierung der Risiken hatte zahlreiche unerwartete Konsequenzen. Nicht alle waren positiv. Die wachsende Steuerlast, die zur Finanzierung der Sozialwerke notwendig ist, übt sich beispielsweise negativ auf das Arbeitsangebot aus. Die unerwünschten und unbeabsichtigten Verhaltensanpassungen sind auf der Leistungsseite noch gravierender.

Das Individuum als neue Norm

Eine wesentliche Rolle bei der Individualisierung spielt die Globalisierung. Sie führt weltweit zu einer Annäherung von Lebensstilen, innerhalb eines Landes aber zu deren Heterogenisierung – dies einerseits durch die zunehmende Migration, andererseits durch den Einfluss globaler Information auf die Lebensweisen, -ansichten und -stile der ansässigen Einwohner.

Die westlichen Gesellschaften gelten zwar traditionell als individualistisch, die Loslösung des Individuums aus der Familie ist jedoch ein – weiter andauernder – Prozess der letzten Jahrzehnte. Die zunehmend vorherrschende soziale Norm des Individuums, das sich in erster Linie selbst zu verwirklichen habe, muss nicht nur befreiend wirken, sondern kann auch als Druck wahrgenommen werden, im Vergleich zu den früheren, einfacheren Strukturen, in denen sich ein Grossteil des Lebens innerhalb der Familie abgespielt hat und ganze Karrieren oft in einer einzigen Firma stattgefunden haben. Dieser Selbstverwirklichungsimperativ könnte mit ein Grund für die latenten Existenzängste des Mittelstandes sein, dem es in der Schweiz – rein wirtschaftlich beurteilt – bisher eigentlich ziemlich gut geht.

Download

Download

Das sozialstaatliche Netz zum Schutz vor den finanziellen Folgen der Wechselfälle des Lebens gehört zweifellos zu den wichtigen Errungenschaften des letzten Jahrhunderts. Sein Auf- und Ausbau befreite viele Menschen aus der Abhängigkeit von der familialen Solidargemeinschaft und hat den präferenzgetriebenen Wandel der Lebensformen massgeblich erleichtert.

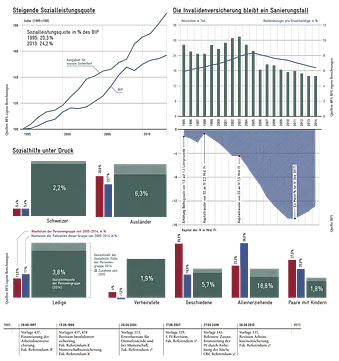

Seit den 1990er Jahren rücken indes vermehrt krisenhafte Symptome in den Vordergrund. Augenfällig ist die Tendenz des Wohlfahrtsstaats, sich sukzessive auszuweiten. Von 1995 bis 2013 ist in der Schweiz die Sozialleistungsquote – das Verhältnis der Gesamtausgaben für die soziale Sicherheit zum Bruttoinlandprodukt – von 20,3 auf 24,2 Prozent gestiegen. Im Vergleich mit anderen Industrienationen ist das noch eher moderat; die positive Wirtschaftsentwicklung der letzten 20 Jahre kam der Schweiz auch hier zugute. Doch der Spagat zwischen ausgewogenem sozialstaatlichem Schutz und dem Erhalt von Eigenverantwortung und Arbeitsanreizen ist eine zunehmende Herausforderung.

Das warnende Beispiel der IV

Gerade in wirtschaftlich guten Zeiten besteht die Gefahr, dass schleichende Fehlentwicklungen auf die leichte Schulter genommen und – spätestens im wirtschaftlichen Abschwung – zur echten Belastung werden. Illustrativ ist das Debakel der Invalidenversicherung. Die Zahl der IV-Rentenbezüger explodierte ab den frühen 1990er Jahre förmlich; verantwortlich dafür waren in erster Linie schwer objektivierbare Leiden mit grossem Ermessensspielraum. Es ist unstrittig, dass der laxe Vollzug viele Arbeitgeber und auch Gemeinden dazu verleitete, ihre «schwierigen Fälle» in die IV abzuschieben. Für die Betroffenen war dieses Schicksal angesichts grosszügiger Leistungen und geringem Reintegrationsdruck in den meisten Fällen gut verkraftbar. Nachdem die Politik vor der sich abzeichnenden Kostenexplosion lange Zeit die Augen verschlossen hatte, gelang ab dem Jahr 2003 dank einiger Änderungen im Vollzug eine gewisse Trendwende (die Zahl der Neurenten reduzierte sich innert weniger Jahre um über 40 %). Den rasant gewachsenen Schuldenberg wird die IV aber noch lange vor sich her schieben – dies, obwohl seit 2011 zu Sanierungszwecken 0.4 Mehrwertsteuer-Prozente in die IV fliessen.

Den Mentalitätswandel abwenden

Besorgniserregend sind die Trends bei den bedarfsabhängigen Sozialleistungen. Die Kosten der Sozialhilfe etwa haben sich – wenn auch auf deutlich tieferem Niveau als jene der IV – seit 2003 verdoppelt. Paradox ist der Umstand, dass die Zahl der Armen in der Schweiz zwischen 2007 und 2012 zwar offiziell um 87 000 Personen ab-, jene der Sozialhilfebezüger hingegen um 17 000 zugenommen hat. In dieses Bild passt, dass die durchschnittliche Bezugsdauer der als vorübergehende Bedarfsleistung für in Not geratene Menschen konzipierten Sozialhilfe in den letzten Jahren von 32 auf 40 Monate gestiegen ist. Auch bei den Ergänzungsleistungen und den Prämienverbilligungen zur Krankenkasse zeigt die Kostenentwicklung nur in eine Richtung.

Die Gründe für diese Entwicklungen mögen unterschiedlich sein, aber es gibt doch klare Indizien, dass unter anderem die Hemmschwelle gegenüber der Inanspruchnahme von Leistungen des Staates in der Schweiz sinkt. Diesem Mentalitätswandel auf intelligente Weise zu begegnen, ist eine der grossen wohlfahrtsstaatlichen Herausforderungen. Mit dem Ansatz des Forderns und Förderns soll erreicht werden, dass ein Leben auf Kosten der Allgemeinheit nicht als Selbstverständlichkeit und auch gar nicht als erstrebenswert erachtet wird. Wenn das gelingt, wird die Schweiz auch in 20 Jahren über einen wirksamen, breit akzeptierten und letztlich gerechten Sozialstaat verfügen.

Avenir-Suisse-Publikationen zum Thema

Download

Die Volksschule hat in der Schweiz einen guten Ruf. Bei der Förderung von Exzellenz ist sie nur Mittelmass, gute Arbeit leistete sie aber lange Zeit bei der Integration. Diese Funktion der Volksschule als «Klammer der Gesellschaft» gerät jedoch unter Druck, denn die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten in unterschiedlichste Milieus ausdifferenziert. Den immer heterogeneren Ansprüchen kann die Volksschule kaum noch gerecht werden: Für die einen liegt die Zukunft im selbstbestimmten, freien Lernen, andere sehen integrative Schulformen als Ursache allen Übels, Dritte wünschen sich gar die autoritäre Schule alten Zuschnitts zurück. Die erhoffte Klammer wird so zum Klumpfuss. Der von vielen Lehrkräften beklagte Reformeifer kann durchaus als Folge dieser weitgehend unvereinbaren Ansprüche gesehen werden.

Eine weitere Folge ist möglicherweise der seit der Jahrtausendwende beobachtbare Anstieg der Kosten pro Schüler. Während von 1995–1999 die Ausgaben trotz steigender Schülerzahl konstant gehalten werden konnten, gilt für 2000–2014 genau das Gegenteil: Die Gesamtausgaben für die obligatorische Schulbildung sind deutlich gestiegen, obwohl die Schülerzahl gesunken ist. Setzt man diese Wachstumsrate für die Kosten pro Schüler (deren Zahl seit 2012 / 13 wieder steigt) in die Zukunft fort, ergibt sich für 2035 eine Verdoppelung der Bildungsausgaben gegenüber 2015 auf 32 Mrd. Franken.

Rasanter Kostenanstieg bis 2035

Sowohl aus Kostensicht als auch als Antwort auf die Individualisierung der Gesellschaft könnte mehr Wettbewerb und Varietät bei den Bildungsangeboten hilfreich sein. Doch mit beidem tut sich die Schweiz schwer. Bei der Grundbildung als Kern unserer Gesellschaft kommt die weit verbreitete, latente Skepsis gegenüber dem Konzept «Wettbewerb» besonders zum Tragen. 58 % aller Schüler lernen an Schulen, die keinerlei Konkurrenz ausgesetzt sind. Die Schweiz liegt damit an zweitletzter Stelle aller OECD-Länder (OECD 2013: 386). Nur 6 % der Schüler lernen an nicht vom Staat geführten Schulen. Von diesen erhält wiederum nur jede vierte wesentliche staatliche Mittel, womit die meisten Privatschulen den Kindern reicher Eltern vorbehalten bleiben (OECD 2013: 389f). Ebenso wird den Schweizer Grundschulen deutlich weniger Autonomie bei der Festlegung der Lerninhalte (Bestimmung der Kursauswahl, der Kursinhalte und Wahl der Textbücher) gewährt als im OECD-Durchschnitt (OECD 2013: 132).

Etwas unklar in diesem Kontext ist die Rolle des Lehrplans 21. Er schafft eine grössere Mobilität durch die Harmonisierung von Schuleintrittsalter und -übergängen, von Zielen der Bildungsstufen und der Anerkennung von Abschlüssen. Entgegen ursprünglicher Annahmen wurde aber auf über 400 Seiten ein Korsett punkto Inhalten schnürt, das über dieses Ziel hinausschiesst und den Systemwettbewerb der Kantone einschränkt. Dieser würde es erleichtern, mit neuen, innovativen Konzepten auf die Heterogenisierung der Gesellschaft zu reagieren.

Mehr Wahlfreiheit und Wettbewerb nötig

Ein oft gehörtes Argument gegen Wahlfreiheit und den dadurch entstehenden Wettbewerb lautet, dieser fördere die Entmischung von Einkommensschichten und die Bildungssegregation. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall: Wer seine Kinder heute in einer bevorzugten Gemeinde zur Schule schicken will, zahlt einen Eintrittspreis in Form höherer Wohnungsmiete, den sich nicht alle leisten können. Die Segregation ist also teilweise eine Folge des heutigen Systems.

Mit grösserer Wahlfreiheit, mehr Schulautonomie, mehr Wettbewerb und Bildungsgutscheinen für den gleichberechtigten Zugang zu Privatschulen könnte ein Bildungssystem geschaffen werden, das schneller auf die Zeichen der Zeit reagieren kann, bessere Chancen für alle bietet und günstiger ist.

Avenir-Suisse-Publikationen zum Thema

Download

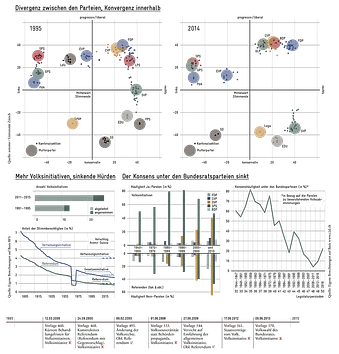

Nicht nur die «Individualisierung», sondern auch die «Globalisierung» und der «Technische Wandel» (Digitalisierung) haben wohl ihren Anteil an der zunehmend polarisierten Schweizer Politlandschaft (siehe Hermann 2011: 32 ff für eine genauere Diskussion hierzu), die die traditionelle Konkordanz gefährdet. Schon immer Gegenpol dieser Konkordanz war die direkte Demokratie – hier werden Entscheidungen nicht im Konsens-, sondern nach dem Mehrheitsprinzip gefällt. Diese Entscheide sind weniger konsistent, weniger vorhersehbar und möglicherweise mutiger (oder auch ängstlicher) als die wenig spektakulären, berechenbaren und breit abgestützten Beschlüsse von Regierung und Parlament (Häusermann 2015). Für kleine, offene Volkswirtschaften wie die Schweiz ist diese Berechenbarkeit von zentraler wirtschaftlicher Bedeutung. Katzenstein (1985) zeigte, dass verhandlungsbasierte, inklusive Entscheidungsprozesse in solchen Volkswirtschaften deshalb sehr verbreitet sind.

Fast keine Konkordanz mehr im Bundesrat

Volksinitiativen und Referenden sollen garantieren, dass die oft hinter verschlossenen Türen ausgehandelten Kompromisse nicht am Volk vorbeilaufen. Von dieser Kernidee hat sich die direkte Demokratie seit Mitte der 1990er-Jahre entfernt. Sie wird nicht mehr nur von übergangenen Minderheiten als Korrektur gegenüber dem Konsens eingesetzt, sondern zunehmend von jenen Akteuren, die diesen Konsens eigentlich hüten sollten (Häusermann 2015). Das zeigt eine Analyse der Parolen der Bundesratsparteien für Volksabstimmungen: Von Werten um 60 % sank die Konsenshäufigkeit auf unter 10 %. Rein statistisch gesehen ist die Konkordanz also Geschichte.

Ob unter diesen Voraussetzungen die direkte Demokratie die gleiche positive Rolle wird spielen können wie in der Vergangenheit, ist unklar. Umso störender ist vor diesem Hintergrund, dass die Hürden für Volksinitiative und Referendum kontinuierlich gesunken sind: Musste 1960 (als die «Zauberformel» im Bundesrat in Kraft trat) eine Volksinitiative von 3,35 % und ein Referendum von 2,01% der Stimmbürger unterzeichnet werden, sind es heute noch 1,89 % bzw. 0,94 %. Die Digitalisierung hat zudem die Möglichkeiten zur Mobilisierung der Stimmbürger schon heute erweitert und wird das in Zukunft (Stichwort eDemocracy) noch stärker tun.

Mehr Unterschriften für die Volksinitiative

Es ist daher naheliegend, die geforderte Unterschriftenzahl zu erhöhen und an die Entwicklung der Anzahl Stimmberechtiger zu binden. Für die Volksinitiative schlug Avenir Suisse 2015 ein Quorum von 4 % (aktuell 212 000 Unterschriften) vor. Als Argument gegen diese Massnahme hört man oft, die grossen Parteien verfügten nach wie vor über genug Mobilisierungskraft um die erhöhte Unterschriftenanforderung zu erfüllen, während kleineren Bürgervereinigungen solche Vorstösse damit praktisch verunmöglicht würden. Gerade für professionell organisierte Interessen (seien es Parteien, Verbände oder Interessengruppen) spielen aber die Kosten, die bei der Lancierung einer Volksinitiative anfallen, durchaus eine Rolle. Erhöhen sich diese deutlich, verliert die Volksinitiative an Attraktivität, und die konventionellen Kanäle der Konsensdemokratie werden wieder attraktiver. Für einigermassen breit abgestützte (aber vom Parlament nicht beachtete) Bürgerinteressen sollte hingegen (vor allem in der digitalen Welt) auch eine erhöhte Unterschriftenzahl gut und ohne Einsatz erheblicher (finanzieller) Ressourcen erreichbar sein.

Eine weitere Massnahme wäre ein Verbot für Bundesratsparteien Volksinitiativen zu lancieren. Schon heute werden allerdings die meisten von einer Partei unterstützten Initiativen gar nicht offiziell durch diese lanciert. So gesehen wäre der Nutzen eines solchen Verbots beschränkt. Der gezielte Einsatz der Volksinitiative als Werbeinstrument würde damit aber immerhin unterbunden.

Avenir-Suisse-Publikationen zum Thema

Liberale Lösungen

1) Die Instrumente der sozialen Sicherung sind besser zu koordinieren und zu vereinfachen. Erwerbsarbeit muss sich in jeder Ausgangslage lohnen und darf nicht durch zu hohe implizite Grenzsteuersätze (> 60%) unattraktiv gemacht werden. Im heutigen System kann es gar vorkommen, dass eine Person bei Wiederaufnahme einer Arbeit weniger Geld in der Tasche hat als zuvor mit IV und Ergänzungsleistungen (impliziter Grenzsteuersatz > 100%).

2) Am Prinzip «fordern und fördern» («Eingliederung vor Rente») in der sozialen Sicherung ist festzuhalten.

3) Durch Lohnsubventionen könnte der Arbeitsanreiz für Menschen mit sehr geringem Stundenlohn erhöht und ihre Arbeitsmarkttauglichkeit verbessert werden. Solche Konzepte sind direkten Eingriffen in den Arbeitsmarkt – wie Mindestlöhnen – deutlich vorzuziehen, denn letztere helfen nur jenen, die einen Job haben, während sie gesamthaft die Arbeitslosigkeit erhöhen.

4) Die öffentlichen Volksschulen sollten mehr Gestaltungsfreiheit (Methodik, Pädagogik, Personaleinsatz) erhalten.

5) In Verbindung mit oben genannter Gestaltungsfreiheit und erhöhter Rechenschaftspflicht würde eine Liberalisierung der Schulwahl den Wettbewerb zwischen den Schulen stärken.

6) Mit der Schaffung von individuellen Bildungskonten könnte ein sinnvoller Übergang von der Anbieterfinanzierung zur Benutzerfinanzierung vollzogen werden. Der Staat würde mit den Steuergeldern nicht mehr die Schulen finanzieren, sondern die Bildung der Kinder an sich. Die Verfügungsmacht würde also von den Anbietern zu den Nachfragern wechseln.

7) Die inhaltliche Gültigkeit von Volksinitiativen ist schon vor der Unterschriftensammlung durch eine andere Institution als das Parlament zu prüfen.

8) Die Unterschriftenhürden für Volksinitiative und Referendum sollten an die Entwicklung der Zahl der Stimmberechtigten gebunden werden. Für die Volksinitiative ist die Hürde deutlich auf 4% der Stimmberechtigten (entspricht aktuell 212‘000 Unterschriften) zu erhöhen. Damit befände man sich immerhin wieder auf dem Niveau von 1940 – obwohl heute und in Zukunft die Mobilisierungsmöglichkeiten im Zuge der Digitalisierung deutlich grösser sind.

9) Ein Verbot der Lancierung von Volksinitiativen durch Bundesratsparteien würde zumindest der Zweckentfremdung der Volksinitiative als Werbeinstrument Einhalt bieten.

10) Für Instrumente wie E-Collecting und E-Voting, die in den nächsten 20 Jahren wohl Realität werden, ist rechtzeitig zu evaluieren, welche Möglichkeiten, Konsequenzen, Chancen und Gefahren diese mit Blick auf das Initiativ- und Referendumsrecht mit sich bringen.

Endnoten

1 Wachstum der (inflationsbereinigten) Kosten pro Schüler zwischen dem angegebenen Schuljahr und dem Schuljahr 2013/2014

Literatur

Häusermann, Silja (2015): Die entzauberte Konkordanz als Problem für die Schweizer Wirtschaft. Die Volkswirtschaft.

Hermann, Michael (2011): Konkordanz in der Krise – Ideen für eine Revitalisierung. Zürich: Avenir Suisse, Neue Zürcher Zeitung.

Katzenstein (1985): Small States in World Markets. Industrial Policy in Europe. Ithaca: Cornell University Press.

OECD (2013): PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV), PISA, OECD Publishing.