Dominik Hauri

Ressourcen und Umwelt

Ressourcen und Umwelt

Die Menschheit verbraucht immer mehr Ressourcen. Katastrophenszenarien werden an die Wand gemalt. Die Lösung der Probleme liegt nicht im Verzicht, sondern in Wachstum und Fortschritt.

Herausforderungen

Das menschliche Streben nach Wachstum und Wohlstand wird begleitet von der Sorge, dass dabei die natürlichen Ressourcen übermässig beansprucht und endgültig aufgebraucht werden könnten. Allein seit 1980 ist die Weltbevölkerung von 4,4 Milliarden auf über 7 Milliarden Menschen gewachsen; die globale Wirtschaftsleistung hat sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt. Mit dieser Entwicklung ging ein starker Anstieg des Ressourcenverbrauchs einher. Angesichts der anhaltenden Bevölkerungszunahme und der wirtschaftlichen Dynamik der Schwellenländer ist in den kommenden Jahrzehnten kein Trendbruch zu erwarten. Die Umweltorganisation der UNO (UNEP 2011) hat vorgerechnet, dass sich der globale Abbau von Ressourcen bis ins Jahr 2050 verdreifachen könnte. Kann die Erde dies verkraften? Zahlreiche Organisationen warnen vor bevorstehendem Ressourcenmangel und irreversiblen ökologischen Schäden. Konsumverzicht und eine Abkehr von der «Wachstumsgläubigkeit» sind gängige Forderungen.

Ressourcen als dynamische Grösse

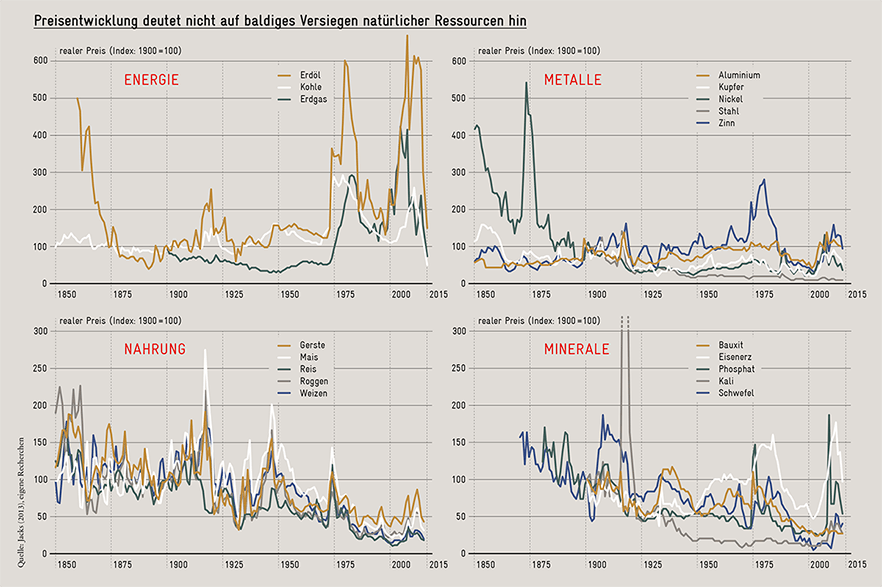

Ein Blick in die Vergangenheit nährt indessen nicht etwa die Besorgnis, sondern stiftet vielmehr Zuversicht. Seit mehr als zwei Jahrhunderten wird gewarnt, der Menschheit würden demnächst wichtige Ressourcen wie Nahrungsmittel, fossile Energieträger oder andere Rohstoffe ausgehen. Diese Prognosen sind bisher alle nicht eingetreten. Auch die Entwicklung der realen Preise deutet nicht darauf hin, dass die Verfügbarkeit von Ressourcen über die lange Frist gelitten hat.

Die lange Liste der Fehlalarme lässt sich damit erklären, dass häufig von einem allzu statischen Ressourcenbegriff ausgegangen wird. Die von Thomas Robert Malthus (1766–1834) prognostizierten Hungersnöte als Folge des Bevölkerungswachstums traten dank enormer Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft nie ein. Der Club of Rome warnte 1972 angesichts steigender Ressourcenpreise vor unmittelbar bevorstehenden «Grenzen des Wachstums». Er unterschätzte dabei, dass die steigenden Preise nicht nur Knappheiten signalisierten, sondern zugleich Anreize zur Suche nach Substituten und neuen Reserven sowie zur Entwicklung sparsamerer Prozesse und neuer Fördertechniken setzten. Die Fähigkeit der Menschheit, sich anzupassen und ihr technisches Wissen zu erweitern, hat sich bisher als wirksamer Schutz vor versiegenden Ressourcen erwiesen.

Saubere Umwelt dank Wachstum

Verzichtsforderungen werden auch damit begründet, das heutige Konsumniveau der Industrieländer führe zu potenziell irreparablen Umweltschäden. Es ist richtig und wohl weitestgehend unstrittig, dass verschiedene Formen von Marktversagen einer Übernutzung von natürlichen Lebensgrundlagen Vorschub leisten können. Und gewiss ist es nicht in unserem Interesse, Wasser, Boden, saubere Luft oder auch die Biodiversität in einem Masse zu beanspruchen, das die Lebensqualität kommender Generationen senkt.

Ebenso richtig – aber vermutlich sehr viel umstrittener – ist allerdings, dass wirtschaftliches Wachstum weniger ein Teil des Problems als vielmehr ein Teil der Lösung ist. Der Wunsch nach einer sauberen Umwelt und die Bereitschaft, die erforderlichen Massnahmen umzusetzen, nehmen ab einem gewissen Wohlstandsniveau zu. Es ist kein Zufall, dass der ökologische Zustand der Schweiz heute ausgesprochen gut und in manchen Bereichen besser als noch vor einigen Jahrzehnten ist. Auch in vielen Schwellenländern gewinnt der Umweltschutz an Bedeutung.

Globale Herausforderung Klimawandel

Die grossen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte liegen dort, wo lokale Marktkorrekturen angesichts der globalen Dimension des Problems versagen. Im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit müsste von daher die auf die Emission von Treibhausgasen zurückgeführte Klimaerwärmung stehen. Angesichts der unterschiedlichen Interessen der Staaten und der emotional geführten Debatte um die Kernenergie sind die Erfolgsaussichten der – innerhalb von wenigen Jahrzehnten angestrebten – globalen Dekarbonisierung höchst ungewiss. Sollte sie gelingen, wird dies sicher nicht einer internationalen Bereitschaft zur Suffizienz zu verdanken sein, sondern technischen Fortschritten, die eine immer bessere Vereinbarkeit des Strebens nach Wohlstand mit dem Klimaschutz ermöglichen.

Download

Download

Im Mai 2011 verkündete der Bundesrat seine «Energiestrategie 2050». Er markierte damit den Versuch einer Wende in der schweizerischen Strompolitik. Zuvor galt der historisch gewachsene Mix aus 60% Wasser- und 40% Kernkraft als Garant einer sicheren, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Stromversorgung, die durch den Ersatz der alten durch neue Kernkraftwerke auch hätte fortgesetzt werden sollen. Unter dem Eindruck der Havarie von Fukushima zweifelte der Bundesrat an der Akzeptanz der Kernenergie im Volk und schlug deshalb den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie, einen massiven, stark subventionierten Ausbau der erneuerbaren Energien sowie einschneidende Energiesparmassnahmen vor. Das Parlament folgte bis heute diesem Plan – das Stimmvolk wurde nie befragt.

Um das Jahr 2035 müssten gemäss dem bundesrätlichen Plan alle Kernkraftwerke abgeschaltet sein. Die bis dahin zugebauten erneuerbaren Energiequellen, schwergewichtig Photovoltaik- und Windkraftanlagen, könnten aber dannzumal selbst im günstigsten Fall nur rund einen Drittel des Nuklearstroms ersetzen. Zur Sicherstellung der Versorgung müssten – in weit grösserem Ausmass als heute – Stromimporte und vermutlich auch inländische Gaskraftwerke herbeigezogen werden. Die CO2-Bilanz des im Inland konsumierten Stroms würde sich verschlechtern, was mit Blick auf die Emissionsziele der Schweiz durch weitere Lenkungsmassnahmen in anderen Energiebereichen aufgefangen werden müsste.

Geringe Aussicht auf Subventionsabbau

Da die Produktionskosten von Sonnen- und Windstrom in den vergangenen Jahren stark gesunken sind, hoffen viele Beobachter, dass künftige Zubauten mit deutlich geringeren oder gar ganz ohne Subventionen zu bewerkstelligen wären. Doch damit ist nicht zu rechnen, da sich der Zubau der witterungs- statt bedarfsabhängigen Produktion auch in ständig sinkenden Erlösen niederschlägt. Die in Europa und besonders in Deutschland verbreiteten Subventionen für erneuerbare Energien haben generell zu einem künstlich tiefen Preisniveau im Grosshandel geführt. Ungenügende Rentabilität vieler konventioneller Kraftwerke und schwindende Investitionsanreize sind fatale Folgen dieser Entwicklung. Es droht ein Teufelskreis der Subventionen; selbst Beihilfen für Wasserkraftwerke sind in der Schweiz bereits auf- gegleist.

Staatlich verordnete «Technologiewenden» sind besonders in infrastrukturlastigen Sektoren riskante und potenziell sehr kostspielige Wissensanmassungen. Das gilt auch für den Stromsektor, dessen Netzinfrastruktur heute auf eine geringe Zahl von Grosskraftwerken ausgerichtet ist. Aus der immer stärkeren Dezentralisierung der Stromproduktion durch kleine erneuerbare Quellen ergeben sich Anforderungen an Netzausbau und -erweiterung, deren Kosten noch nicht verlässlich abgeschätzt worden sind. Gleiches gilt für die Kosten der Zwischenspeicherung des nicht bedarfsgerecht anfallenden Sonnen- und Windstroms. In beiderlei Hinsicht geht die «Energiestrategie 2050» – analog zur Wirtschaftlichkeitsentwicklung von erneuerbaren Energien – von optimistischen Annahmen aus.

Optionen offenhalten

Schwer prognostizierbare technische, ökonomische sowie nationale und internationale institutionelle Entwicklungen machen die Definition der optimalen Energiestrategie schwierig. Im aktuellen Umfeld mag wenig für den Neubau von Kernkraftwerken in der Schweiz sprechen, doch selbst dies könnte sich wieder ändern. Bei der derzeitigen Unsicherheit lautet das wichtigste strategische Gebot, so lange wie möglich keine valablen Optionen über Bord zu werfen. Genau dieses Gebot wird aber mit der «Energiestrategie 2050» verletzt. Sie will die Stromversorgung ohne dringlichen Bedarf in eine bestimmte Richtung staatlich verordnen.

Avenir-Suisse-Publikationen zum Thema

Download

Die Energiestrategie 2050 beinhaltet neben dem Ausstieg aus der Kernenergie und der Förderung erneuerbarer Energien auch ehrgeizige Ziele zur Senkung des Energie- und Stromkonsums sowie – damit verbunden – der CO2-Emissionen. Im Rahmen der Klimaverhandlungen von Paris hat die Schweiz bekräftigt, die inländischen Treibhausgas- Emissionen bis im Jahr 2030 gegenüber 1990 um 30% senken zu wollen. Der energiepolitische Pfad des Bundes sieht in den kommenden 20 Jahren eine Halbierung des Pro-Kopf-Energieverbrauchs vor.

Bis im Jahr 2020 soll die für das Erreichen dieser Ziele nötige Steigerung der Energieeffizienz durch eine breite Palette von Geboten, Verboten und Fördermassnahmen vorangetrieben werden. In einer zweiten Etappe will der Bundesrat diese Massnahmen schrittweise durch ein Lenkungssystem ablösen. Der geplante Übergang basiert auf der Überlegung, dass die Reduktion des Energieverbrauchs effizienter erfolgt, wenn die Wege und Mittel zur Zielerreichung dem Markt überlassen werden.

Die Schweiz ist bereits ein Musterknabe

Die bisweilen geäusserte Hoffnung, massive Reduktionen beim Energieverbrauch seien dank bestehender Effizienzpotenziale ohne nennenswerte volkswirtschaftliche Kosten erreichbar, ist trügerisch. Weder Unternehmen noch Haushalte haben Interesse daran, Energie zu verschwenden. Das gilt in der Schweiz ganz besonders, denn nirgendwo sonst werden CO2-Emissionen schon heute so stark besteuert. Gleichzeitig verursacht kein Industrieland relativ zum BIP derart geringe Emissionen wie die Schweiz. Das lässt darauf schliessen, dass die Kosten einer weiteren markanten Verbesserung der Energieeffizienz in der Schweiz im internationalen Vergleich besonders hoch wären und zu Lasten der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit gehen würden.

Eine im Auftrag des Bundesrats erstellte Studie schätzt, dass im Jahr 2030 eine Lenkungsabgabe auf Brenn- und Treibstoffen 310 Fr. pro Tonne CO2 betragen müsste, damit die Reduktionsziele erreicht werden. Das entspräche einer Abgabe von 81 Rappen pro Liter Heizöl bzw. 73 Rappen pro Liter Benzin, die zu teils weiterhin existierenden Belastungen hinzukäme. Derart hohe Abgaben dürften politisch kaum durchsetzbar sein. Es ist deshalb zu befürchten, dass die Einführung des Lenkungssystems zu einer längerfristigen Koexistenz von Förder- und Lenkungsmassnahmen führen würde. Ob dabei die Lenkungsabgaben tatsächlich – wie angekündigt – zu grossen Teilen an die Bevölkerung rückerstattet würden, ist aus politökonomischen und fiskalischen Gründen höchst fraglich.

Das Augenmass wahren

Im internationalen Kontext dürfte ein unilaterales Vorpreschen der Schweiz im Klimaschutz mit hohen Lenkungsabgaben auf teure Symbolpolitik hinauslaufen. Die Schweiz verursacht nur 0,1% der globalen CO2-Emissionen und kann das Klima nicht spürbar beeinflussen. Die Anreize zum Trittbrettfahren sind beim Klimaschutz auch nach dem Abkommen von Paris hoch. Die Gefahr ist gross, dass die Schweiz statt zum Vorbild zum abschreckenden Beispiel für andere Länder wird, und zwar dann, wenn energieintensive Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlagern. Ausnahmeregelungen für besonders betroffene Unternehmen könnten zwar die Verlagerungsproblematik dämpfen, doch stiege dadurch die Belastung der übrigen Wirtschaft und der Haushalte noch stärker.

Die Klima- und Energiepolitik des Bundes basiert auf teilweise unrealistischen Annahmen bezüglich der Lenkbarkeit des Energieverbrauchs und der Robustheit des Wirtschaftswachstums. Wird sie umgesetzt, ist nebst unvermeidlichen Einschnitten in die individuelle Handlungsfreiheit ein Verlust der Standortattraktivität zu erwarten.

Avenir-Suisse-Publikationen zum Thema

Liberale Lösungen

1) Die Schweiz sollte eine Umwelt- und Ressourcenpolitik mit Augenmass betreiben, die dem Wunsch, hier eine internationale Vorbildrolle einzunehmen, nicht die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft opfert.

2) Eine effiziente Allokation der Mittel im Stromsektor setzt die Stärkung der Marktkräfte sowie eine Beendigung des Subventionsausbaus voraus. Die Schweiz ist keine europäische Strominsel und die Ungewissheit über die künftige Entwicklung des internationalen Umfelds ist beträchtlich. Daher ist es wichtig, sich möglichst viele Optionen offen zu halten.

3) Die hiesige Elektrizitätsbranche ist weitgehend im Besitz der Kantone und Gemeinden. Zwischen den föderalistischen Partikularinteressen und einer kohärenten Marktstrategie bestehen zum Teil Zielkonflikte. Die Privatisierung der Branche in Verbindung mit der Liberalisierung des Strommarkts auch für Kleinkunden sollte angestrebt werden.

4) Die Wasserzinsen, die die Stromproduzenten an die Kantone und Gemeinden entrichten, sollten nicht mehr auf Basis der Produktionskapazität ermittelt werden, sondern gemäss den am Markt erzielbaren Strompreisen. Die Wettbewerbsfähigkeit der Wasserkraft würde mit dieser Massnahme weniger unter der aktuellen Strompreisbaisse leiden.

5) Ein relevanter Beitrag zum Klimaschutz ist am effizientesten durch CO2– Kompensationsmassnahmen im Ausland zu erreichen, denn weil die Schweiz schon eine hohe CO2-Effizienz aufweist, kosten Massnahmen hierzulande im Verhältnis zum verhinderten CO2-Ausstoss deutlich mehr als im Ausland. Drastische Reduktionsmassnahmen im Inland sind also Volkserziehung ohne signifikanten ökologischen Nutzen.

6) Eine Einbindung der Schweiz in das europäische CO2-Emissionshandelssystem ermöglicht eine weitaus effizientere Erreichung der politisch festgelegten Ziele als ein zunehmendes inländisches Dickicht an Geboten, Verboten und Abgaben (zu nennen ist hier z.B. das von Bund und Kantonen subventionierte Gebäudeprogramm).

Literatur

UNEP (2011): Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth.