Agrarprotektionismus

In der Schweiz wird der Patriotismus besonders gerne auf dem Teller serviert. Dutzende von Labels hämmern den Konsumenten seit Jahren ein, dass hiesige Produkte – «da aus der Schweiz», so die sinnfreie Tautologie im TV-Werbespot für Schweizer Zucker – besser seien. Es ist bemerkenswert, dass sich noch kein Hilfswerk der Aufgabe angenommen hat, unseren Nachbarn mit Lieferungen guter Schweizer Lebensmittel zu Hilfe zu eilen, damit sie nicht mehr ihre eigenen, schlechten Nahrungsmittel verspeisen müssen.

Der Anteil des bäuerlichen Einkommens aus Transfers ist in der Schweiz mit rund 62 Prozent weltweit am höchsten (Neuseeland im Vergleich – ein Land mit ähnlichen Voraussetzungen – kommt auf weniger als 1 Prozent). Das soll die Autarkie erhöhen. Doch mehr Autarkie bedeutet nicht «grössere Ernährungssicherheit». Selbst Bundesrat Schneider-Ammann stellte als Schweizer Agrarminister fest: «Ernährungssicherheit gibt es nur mit Freihandel.»

Aussenwirtschaftlich manövriert sich die Schweiz in eine schwierige Situation. Der Abschluss neuer Freihandelsabkommen wird durch die Verweigerung von Zugeständnissen bei den Agrartarifen erschwert. Bisher erfolgten solche Zugeständnisse nur bei Produkten, die in der Schweiz nicht angebaut werden können. In einem nächsten Schritt sollte es aber darum gehen, auch mit Ländern wie den USA, Brasilien, Argentinien oder mit der EU Agrarfreihandel zu vereinbaren, die ähnliche Produkte wie die Schweiz herstellen. Diversifizierte Lieferketten sind der bessere Schutz vor Engpässen als Abschottung und Schutz der eigenen Agrarindustrie.

Dass bei Freihandel den Schweizer Bauern die Kunden weglaufen würden, ist alles andere als unausweichlich: In keinem anderen Land wird pro Einwohner so viel Geld für Bio- und Fair-Trade-Produkte ausgegeben wie in der Schweiz. Die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten für hochwertige Schweizer Produkte ist gross. Die Schweizer Bauern hätten also – falls die nötige Fokussierung auf innovative und qualitativ hochwertige Produkte stattfindet – durchaus Marktchancen. Möglicherweise sogar ennet der Landesgrenze.

Kantönligeist in der Spitalpolitik

Seit 2012 ist die neue Spitalfinanzierung in Kraft. Ein wichtiges Ziel war, die freie Spitalwahl für alle Patienten auch über die Kantonsgrenzen hinweg zu gewähren. Manche Kantone versuchen jedoch, die freie Wahl zugunsten ihrer eigenen öffentlichen Spitäler einzuschränken – z.B. mittels massgeschneiderter Kriterien für die Aufnahme in ihre Spitalliste. Dieser Kantönligeist führt zu einem Überangebot mit Kostenfolgen für die Allgemeinheit («Ein Spitalbett ist ein belegtes Bett», so das Sprichwort).

Abhilfe würde ein Ersatz der kantonalen Spitallisten durch einheitliche, schweizweit gültige gesundheitspolitische Kriterien schaffen, denn im Zentrum sollte das Wohlergehen der Patienten stehen, nicht regionalpolitische Überlegungen. Bei diesen Qualitätskriterien sollten vor allem die Ergebnisse (z.B. Komplikationsraten pro Eingriffsklasse oder die Patientenzufriedenheit) im Vordergrund stehen. Es sollten also weniger Input- und mehr Outcome-Grössen berücksichtigt werden. Letztere gehen nicht von einer standardisierten Struktur aus, sondern lassen unterschiedliche Organisationsformen, wie etwa auch eine integrierte Versorgung, zu. Gerade in der Peripherie und in den Berggebieten ist diese Ergebnisorientierung und die damit verbundene Flexibilität wichtig, um eine qualitativ hochwertige Spitalversorgung mit kleineren stationären Strukturen zu ermöglichen. Sinnvoll wäre es auch, die Qualitätskriterien um wirtschaftliche Kriterien zu ergänzen. So könnte etwa vorgesehen werden, dass die Basistarife der Spitäler unter einer bestimmten Benchmark liegen müssten. Alle Spitäler, die die qualitativen und wirtschaftlichen Kriterien erfüllen, wären berechtigt, ihre Leistungen den Krankenversicherern und dem Wohnkanton des Versicherten zu verrechnen, unabhängig von ihrem Standort. Der Bund würde explizit nicht festlegen, wo welche Spitäler zu betreiben sind.

Diese Massnahme würde wohl eine Spezialisierung der Spitäler auslösen. Dank der erhöhten Fallzahlen pro Leistungsgruppe könnten die Qualität und die Effizienz gesteigert werden. Mit der Spezialisierung wäre allerdings auch eine Konzentration der Spitäler in dichtbesiedelten Gebieten zu erwarten. Den Kantonen obläge es deshalb nach wie vor, die Versorgungssicherheit in ihrem Gebiet zu monitoren. Falls für die Kantonsbewohner in zumutbarer Distanz – und zwar innerhalb des Kantons oder über die Kantonsgrenzen hinweg – genügend Leistungserbringer vorhanden sind, besteht für den Kanton kein Handlungsbedarf. Falls nicht, kann der Kanton die gewünschten Leistungen mit dem Instrument der gemeinwirtschaftlichen Leistungen einkaufen. So ist gleichzeitig regionale Versorgungssicherheit und grenzüberschreitende Optimierung gewährleistet.

Dichtestresspanik

Seit 1995 ist die Einwohnerzahl der Schweiz um 21,5 Prozent von 7 auf 8,5 Millionen gestiegen. Die 9 Millionen-Schwelle soll gemäss den aktuellen Prognosen des Bundesamtes für Statistik (BFS) Ende 2023 erreicht werden, und 2035 soll die Zahl schon gegen 10 Millionen tendieren. Zwar ist dieses Wachstum zum grossen Teil die Folge von Zuwanderung, die generell schwierig zu prognostizieren ist (die aktuellen BFS-Prognosen scheinen angesichts des härter werdenden internationalen Wettbewerbs um Arbeitskräfte eher «optimistisch». Wiederholt unterschätzte das BFS aber die Zuwanderung – diesen Fehler wollte man nun offenbar vermeiden). Trotzdem ist es ratsam, sich mit der Zukunft einer 10- oder gar 11-Millionen-Schweiz zu beschäftigen.

Die 29-Millionen-Schweiz. (Avenir Suisse: CH 1995 2035 – globale Trends, nationale Herausforderungen, liberale Lösungen.)

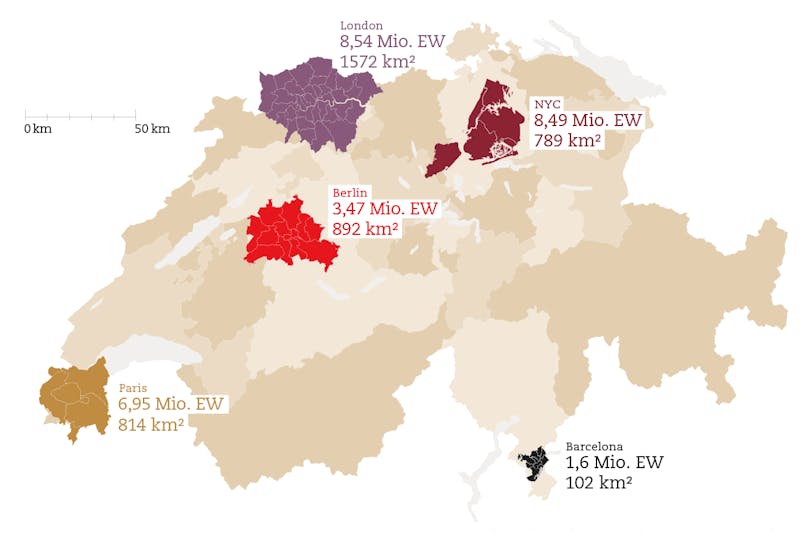

Wer angesichts solcher Zahlen die unweigerliche Verbauung letzter Grünräume im Mittelland und die Gefährdung der alpinen Freiräume befürchtet, dem helfe folgendes Gedankenspiel: Setzt man New York an die Stelle von Zürich, London an die Stelle von Basel, Berlin an die Stelle von Bern, Paris an die Stelle von Genf und Barcelona an die Stelle von Lugano, käme die Schweiz alleine mit diesen attraktiven Metropolen der westlichen Welt auf 24 Millionen Einwohner. Zusammen mit den mindestens 5 Millionen, die derzeit in den übrigen Schweizer Gebieten leben, läge die Einwohnerzahl bei 29 Millionen – und das ohne weitere Be- und Zersiedelung von Mittelland und Alpenraum – dafür mit einer gescheiten Raumplanungspolitik im urbanen Raum (vgl. Abb.).

Es stellt sich also nicht die Frage, ob die Schweiz 10 oder 11 Millionen Einwohner verträgt, sondern wie man diese höhere Dichte organisiert. Zugegebenermassen bringt die Schweiz nicht die optimalen Voraussetzungen dafür mit: Der kleinteilige Föderalismus (26 Kantone) und etwas mehr als 2200 Gemeinden mit hoher Gemeindeautonomie erschweren eine kohärente Planung in funktionalen Räumen. Gemeinde- und Kantonsgrenzen mögen im Leben der vielen Pendler keine grosse Rolle mehr spielen, in Fragen der Raum- und Siedlungsplanung tun sie es aber durchaus noch. Trotzdem zeigt das Beispiel: Die Grenzen der Kapazität sind deutlich weiter entfernt, als oftmals beklagt wird.

Fixes Rentenalter

Bei Einführung der AHV im Jahr 1949 betrug die verbleibende Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren für die Männer 12,4 und für die Frauen 14 Jahre. 2018 sind es 20 und 22,8 Jahre – und viele davon bei guter Gesundheit. Dieser bedeutende Anstieg der erwarteten Rentenbezugsdauer ist aber nicht die einzige Änderung. Die Erwerbsbiographien sind unsteter geworden, und der «richtige» Berufseinstieg hat sich wegen der zunehmenden Tertiarisierung der Bildungsniveaus nach hinten verschoben. Vor diesem Hintergrund wirkt das gesetzlich fixierte Rentenalter, das seit 1949 auf 65 Jahren verharrt, wie aus der Zeit gefallen. Es schränkt die Optionen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein.

Sinnvoll wäre eine weitgehende Flexibilisierung und eine Orientierung des Referenzwertes nicht mehr am absoluten Alter, sondern an der Lebensarbeitszeit. Mit letzterem würde auf den Einwand reagiert, eine Erhöhung des Rentenalters sei Personen in Berufen mit harter körperlicher Arbeit nicht zuzumuten. Ein Maurer, der schon mit 17 auf seinem Beruf arbeitet, erhielte nach 45 Jahren Lebensarbeitszeit schon mit 62 eine Standardrente, ein Student, der erst mit 25 ins Berufsleben einsteigt, müsste dafür bis 70 arbeiten. Die Standardrente würde proportional erhöht oder gesenkt, wenn länger oder weniger lang gearbeitet wird. Nach oben ist grundsätzlich keine Grenze nötig, nach unten müsste man sie wohl bei 40 Beitragsjahren setzen.

Damit das Potenzial dieses Konzepts voll ausgeschöpft werden kann, ist allerdings auch ein neues Verständnis der Arbeitgeber für ältere Mitarbeiter nötig. Die mit der bevorstehenden Pensionierungswelle absehbaren Engpässe auf dem Arbeitsmarkt führen bestenfalls automatisch zu einem Umdenken. Teilzeitarbeitskonzepte für ältere Personen sind ebenso nötig wie der Wechsel in der 2. Säule auf altersunabhängige Beitragssätze, damit ältere Arbeitnehmer nicht mehr künstlich verteuert werden. So lässt sich aus der harten Grenze «65» ein fliessender Übergang machen, der zum Wohle aller ist.

Bindung der Pensionskassen an Arbeitgeber

Heute sind die Arbeitgeber verpflichtet, eine Vorsorgelösung für ihre Mitarbeiter zu finden. Dieser paternalistische Ansatz entspricht nicht mehr der Vorstellung eines mündigen und eigenverantwortlichen Bürgers. Er trägt auch den individuellen Lebensläufen und Präferenzen der heutigen Arbeitnehmer zu wenig Rechnung. Die Koppelung der Pensionskasse an den Arbeitgeber ist nicht mehr zeitgemäss. Sie sollte stattdessen an den Arbeitnehmer gebunden und von diesem frei wählbar sein. Das ermöglicht eine stärkere Ausrichtung der Produktgestaltung an die individuellen Bedürfnisse der Arbeitnehmer. Auch hätte man damit das heutige Problem der immer häufiger vorkommenden Mehrfachbeschäftigungen gelöst: Es flössen dann alle Lohndaten der Erwerbsperson (ob angestellt oder selbständig) zur selben Institution, was die Festlegung des koordinierten Lohns und der BVG-Beiträge vereinfacht.

Gewisse Herausforderungen sind zwar mit der Kopplung an den Arbeitnehmer verbunden. So könnte z.B. die freie Pensionskassenwahl Sanierungsmassnahmen erschweren, und mit dem Wechsel von einem Business-to Business- zu einem Businessto-Client-Geschäftsmodell könnten die Vertriebskosten wegen intensiverer Werbung und individueller Kundenbetreuung zunehmen.

Demgegenüber stehen die klaren Vorteile eines freien Wettbewerbs: Persönliche Präferenzen können berücksichtigt werden, die Komplexität der angebotenen Produkte würde vereinfacht werden, damit sie auch für ein breiteres Publikum verständlich wären, und die Konsolidierung der heillos fragmentierten Branche würde vorangetrieben, wodurch die (Vermögens-) Verwaltungskosten sänken. Und vor allem würde die politische Festlegung des Mindestumwandlungssatzes, die seit Jahren zu grossen Diskussionen führt, obsolet: Der Stiftungsrat einer jeden Vorsorgeeinrichtung könnte den Umwandlungssatz selber so festlegen, damit sie nachhaltige Renten für ihre Versicherten garantiert. Zu unattraktive Angebote würden von den Erwerbstätigen schlicht ignoriert.

Grenzen der Mitbestimmung

Die Schweiz ist (zu Recht) stolz auf ihre Demokratie und den Grad der Bürgerpartizipation. Im eben genannten Begriff steckt aber schon ein Missstand: Wer nicht eingebürgert ist, besitzt in weiten Teilen der Schweiz weder ein Stimm- noch ein aktives oder passives Wahlrecht (Wählbarkeit in ein Amt). Ein solcher Umstand ist in einem Land mit einem Ausländeranteil von 25 Prozent, regional oft 35 Prozent, keine Marginalie, sondern wirft eine zentrale Frage des Liberalismus auf: Welche politischen Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte sollten jenen Einwohnern zukommen, die zwar nicht unbedingt im Wohnsitzland geboren wurden (manchmal allerdings sogar das), die jedoch schon lange in diesem Land leben und es an ihrem Arbeitsplatz (möglicherweise gar als Führungskraft) oder schlicht durch ihre Präsenz nicht weniger mitgestalten als so manche Staatsbürger?

Die Antwort darauf findet man schon in der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung: «No taxation without representation». Es ist daher stossend, wenn Menschen, die seit Jahren hier Steuern zahlen und ebenso wie jeder Schweizer von den kollektiven Entscheiden betroffen sind, nicht mitentscheiden dürfen, ob in ihrer Gemeinde eine Umfahrungsstrasse gebaut oder das Schulhaus erweitert werden soll. Die Kantone Freiburg, Neuenburg, Jura und Waadt gewähren Ausländern auf Gemeindeebene den vollen Umfang politischer Rechte, also das Stimmrecht sowie das aktive und passive Wahlrecht, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt und Graubünden erlauben den Gemeinden zumindest, Ausländern politische Rechte zu erteilen. Es ist Zeit, dass die anderen Kantone nachziehen.

Die Beiträge unserer Sommerreihe «Grenzen sprengen!» sind als Sonderpublikation der Zeitschrift «Schweizer Monat» erschienen.